今年で4回目をむかえた恵比寿映像祭は、去る2/10より15日間開催された。今回のテーマは「映像のフィジカル」。展示部門、上映部門ともにおもしろい動きが出てきた。これまでは国内外のビデオアートに寄った作品選定がなされてきたように思われるが、今回は狭義のジャンルとしての「ドキュメンタリー」にも関心がはらわれている。

米国を代表する高級紙の悪戦苦闘を記録した社会派の長編『ページ・ワン:ニューヨーク・タイムズの内側』(アンドリュー・ロッシ監督)が上映部門に組まれたこともおどろきだが、何より東京シネマ制作の科学映画が展示上映されたことはとても画期的な出来事のように思われた。PR映画や教育映画などの「短編映画」は、ドキュメンタリー研究およびテレビ研究の文脈で近年とみに再評価の進んでいる領域だが、最先端のビデオアートがならぶ展示空間で見る科学映画はひじょうに新鮮、かつ現在も古びてはいないおどろきがあった。

-

| 《想起》の映画

さて上映作品のうち、何といってもすばらしかったのは、今年で御歳90(!)をむかえるジョナス・メカスの新作『スリープレス・ナイツ・ストーリーズ 眠れぬ夜の物語』である。わたしは別段メカスの熱狂的ファンではないし、正直にいって、いまも生きていて新作を撮っていることを知っておどろいたくらいだ。ところが『千夜一夜物語』に想を得たこの新作はあまりに若々しく、みずみずしい。

「眠れない……」。

そういって起きだしてはあたふたとカメラをまわすメカス自身のすがたから、『スリープレス・ナイツ・ストーリーズ』は始まる。この映画は、それまでメカスが日常的に、ないしは日記的に撮っていた個人アーカイブの映像をつなぎ合わせて「千夜一夜」の物語として編んだものであり、デジタルビデオによるおそらく膨大なその映像記録は、同時にメカスの《記憶》としても存在している。そして記憶とは、過去に属するものであるより、想起する現在にひとしく関わるものである。

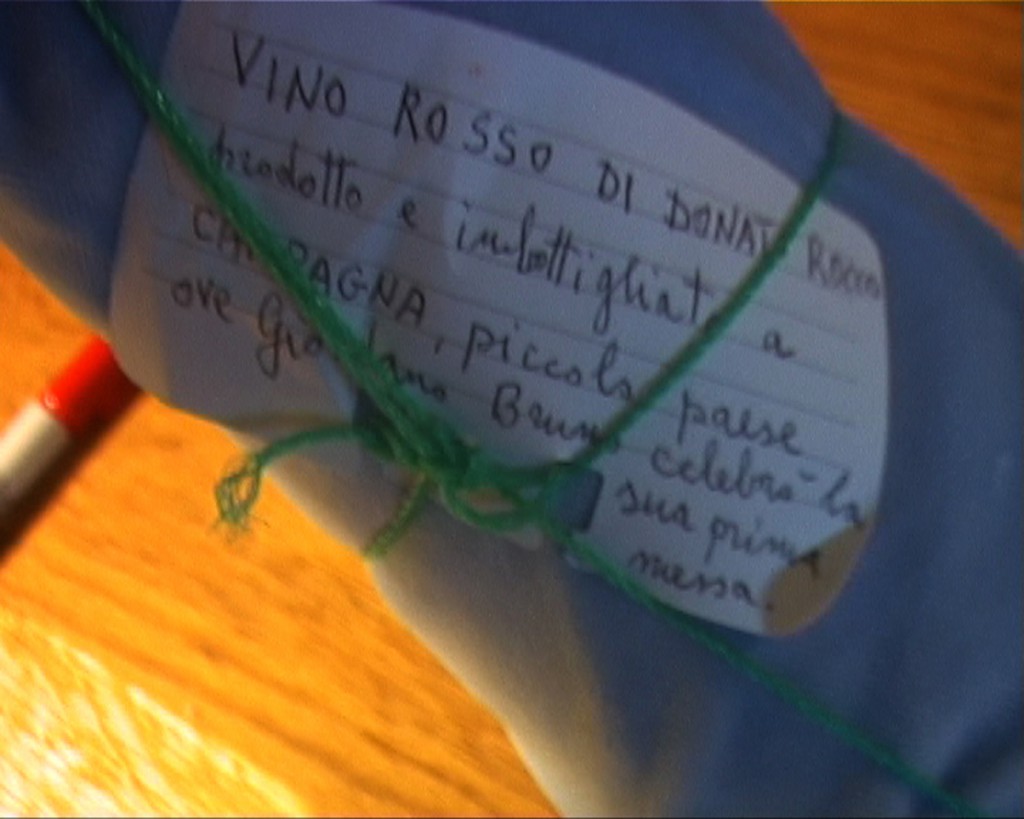

カメラ片手に世界各国をとびまわるメカスは、各地でさまざまな人に出会い、その出会いを記録している。彼の映画は「日記映画」と呼ばれるが、その映像にはなんら特筆すべき出来事は記録されていない。ただ友人たちとワインを飲み、語り合う。そうした何気ない時間の断片が、どうしてこれほどまで、きらきらと輝いて見えるのか。

メカスの撮る映像には、ときおり、パーティーに列席するオノ・ヨーコや、居酒屋でたわいもない話をするルイ・ガレル、レイキャビクを案内するビョークなど、よく知られた顔が映ることがある。彼らにふと関心が向くのは、わたしたちがヨーコやルイやビョークを知っているからだ。しかしメカスの映像では、市井の人びとと、彼ら有名人とのあいだの差異はまるでない。メカスの眠れぬ夜の《想起》のなかで、彼らはみな、同じように登場し、同じように出てゆく。だから、知らない人は気づかない、気づかない人は知らない。当たり前のことのようにも思えるが、このことはメカスの映像を考えるうえで、とても重要なことだと思うのだ。

-

|ワイズマンとメカス

ここで思い出されるのは、意外にもフレデリック・ワイズマンの映画かもしれない。病院や学校、裁判所など合衆国の社会的組織=施設を記録したワイズマンのフィルムもまた、そこを出入りする個人の束の間の「ストーリー」をつむぎ合わせることで成り立っている。一度画面から退出したひとを原則として追うことのないワイズマンの映画は、その限りでこのメカスの新作に似ている。そこでは「名前」は不要なのだ。

かつて蓮實重彦は、「フレデリック・ワイズマンの作品では、固有名詞の配置に奇妙な不均衡が生じている」と述べた(*)。どういうことか。蓮實によれば、ワイズマン映画では「名前を知らされて当然な人物が無名のまま親しげに画面を占領したり、これという必然もないまま、不意に未知の名前が何度も口にされたりしている」というのだ。画面に印象的に映された人びとは、その「名前」を知らされないことで、かえって存在としての「匿名の迫力」を帯びてゆく。わたしたちは「名前」によって画面上の人物をとらえるのではなく、その匿名の「存在」そのものに圧倒される。そこにワイズマンの映画の、いわば「フィジカル」な力がある。

ジョナス・メカスの映画で起きていることも、これに似ている。有名人の名前ですら、わたしたちには知らされない。ただ彼らは、そのほかの人びととまったく同様に、その存在のフィジカルな力、メカスとの関係のたしかさで、わたしたちを魅了するのだ。

-

|「あまりにも別のところ」へ

ワイズマンの映画と異なるのは、メカスの映画は一貫して《想起》されているものだということだ。佐藤真は『ドキュメンタリー映画の地平』におけるメカス論で、「時間の成熟作用」ということばでそのことをいおうとしていた。つまりは日常的、日記的な撮影行為と、ある意図のもとにそれらをまとめあげる編集行為のあいだには、量的のみならず質的な時間の隔たりがあるということだ。ワイズマンの映画にはそうした質的な隔たりの感覚はない。

「この映画は、千夜一夜物語をもとにしている。が、アラビアの話とはちがって、すべて私の人生そのものだ。時に日々の現実から離れて、あまりにも別のところへ迷い込んでしまったりするけれど。」(公式カタログより)

メカスのいう「あまりにも別のところ」とは、こうした時間の質的な隔たりを意味しているのではないか。あるいはまた、映画のなかでメカスはよく、そこにいない人物や、町の名前をつぶやいているが、それらの名前は、メカスの《想起》において、「あまりにも別のところ」から彼自身に向けてやってくるものなのではなかったか。他者にとっては、その思いを測ることしかできない名前たち。事実、その名前の大半は、もうわたしの記憶からは消えてしまった。けれどもただひとつ、忘れられない名前がある。

マリー・メンケン。

やわらかい光が差す一室で、メカスはだれかにカメラで自分を撮らせて、そのいまはいない実験映画作家の名前とともに、彼女の思い出を語っている。マリー・メンケン。『庭の一瞥』(57)などの作品のあるこの作家の名前を、実験映画に疎いわたしはほとんど知らなかった。けれどもだからこそ、その不在の淵にこだまするメカスの声を、表情を、忘れることができない。やがてメカスは立ち上がり、どこからともなく楽団が現れ、唄いはじめる。まったくのワンショットで撮られたこのシーンは、まさに《想起》の祝祭的な時間を記録している。わたしたちは、メカスとともに、「あまりにも別のところ」にいる。

メカスの代表作『リトアニアへの旅の追憶』(72)でも、彼の故郷セメニシュケイは、すでに彼の「追憶」のなかにしか存在しなかった。「マリー・メンケン」と何度もつぶやくメカスの声の調べは、帰郷してなお「セメニシュケイ」とつぶやく彼の声に、とてもよく似ている気がした。

(*)『Frederick Wiseman Retrospective』、エースジャパン、1998年

Sleepless Nights Stories

2011/アメリカ/112分/ビデオ/カラー

【執筆者プロフィール】萩野亮(はぎの・りょう) 82年生、映画批評。立教大学大学院修士課程修了。「フレデリック・ワイズマンのすべて」、「王兵レトロスペクティヴ」上映カタログの作品解説など。ドキュメンタリーについての編著を近刊予定。