© Ren Universe 2015

|チベットの風景にすべてを閉じ込める

――『蟻の兵隊』と『ルンタ』のあいだに『先祖になる』があるのが興味深いことです。『先祖になる』も、震災という大状況を木こりのおじいさんを通して撮ることで、震災というテーマを超えていきます。

池谷 『先祖になる』を撮ったことは実は大きいんですよ。『ルンタ』との共通点は何かというと、それは「祈り」の映画だということです。撮影に入るとき、戦争や震災やチベットという大きいテーマは目の前にあるけれど、そのなかで何を撮ろうとは決めていないんです。だから本当のテーマを探すために映画を撮っているようなものなんです。

『先祖になる』も東日本大震災という状況があったけど、そこを抜けた「日本人の生き方」みたいなもの、日本人論のようなものとして、映画が完成する。一年半陸前高田に通って、痛烈に思ったのは「信仰」ということ、「祈る」ということでした。

もうひとつの共通点は、「ふるさと」です。ダラムサラで政治犯たちの証言を聞いて、彼らが命をかけて守ろうとするものは「ふるさと」なんではないかと思ったんです。彼らは難民でもあるわけで、もう二度と帰れないかもしれない故郷のことを思っている。その思いは『先祖になる』と一緒ですよね。佐藤直志という木こりがあそこに家を建てたことは、故郷を奪うものへの彼の抵抗であり闘いです。守るべきもののなかには、アイデンティティや文化に加えてもうひとつ、「ふるさと」があるんです。『ルンタ』の長回しのロングショットのなかには、そういったものが閉じ込められている。映画を観てくれた人には、言葉にできなくても、そうしたことを感じてもらえればいいなと思います。

――池谷監督の映画は、信念をもった人間の記録でありながら、同時に濃密なドラマとして構成されていますね。

池谷 映画は面白くなくちゃしょうがないですからね。そこで大事なのは編集だと思うんです。シーンとシーン、カットとカット、映像と音声の衝突具合というのを僕はとても注意します。今回も音楽を使っていません。そうすると音楽を使わない編集というのが当然あるわけです。音楽は油断すると人の意識に入りこんできますから。

今回は前半と後半でまったく違う映画を作りたかったんです。だから前半のダラムサラでは、ロングショットは使っていません。ダラムサラはもともとイギリス人の避暑地で、雪山もあって絶景なんですが、ロングショットでとらえるべきなのはチベット本土だろうと決めていました。編集といえば、僕が好きなのは、顔から顔への「強い編集」です。そこからドラマが見えてくる。逆に後半のチベットの草原では、カメラマンの福居(正治)さんにワンカット3分はまわしてくれとお願いしました。そんなには使わないんだけど、景色のなかに何かが映りこんでくるはずだから。

それに加えて大事にしたのは音声です。ああいう現場には録音マンなんて連れていけないから、条件はすごく悪いんだけど、そこをメリットに変えていくことが必要になってきます。『先祖になる』から組んでいる渡辺丈彦さんに音響構成をお願いしたんだけど、彼はこう言ったんです。「後半のチベットは音のデフォルメができる」と。たとえば大草原の風景にお経が流れてきたり、そういうことは当然できる。景色のなかにチベット人のアイデンティティや文化といったものを閉じ込めようとしているわけだから、音のデフォルメは効かせられる。でもそうすると、前半の音が貧弱に聞こえてしまうかもしれない。だから最後に音だけを録りにダラムサラ行ったんです。前半に音の厚みを加えないと、後半の音のデフォルメに負けてしまうから。今回は5.1chに仕上げましたが、最後のエンドロールは声明(しょうみょう)の力強さにつつまれるという感覚をもたせたかったんです。

――池谷監督がテレビドキュメンタリーで中国を撮っていた1980年代から90年代は、まだ中国の監督自身が自国をドキュメンタリーで撮るようなことは限られていました。けれども2000年代を通じてワン・ビンやジャ・ジャンクーのような映画作家が中国の現在や歴史にみずからカメラを向けるようになっていきます。中国の現在の映画情況をどのように見られていますか。

池谷 それは中国だけじゃなくて、まさにチベットでも起きていることなんです。さっき、劇映画でチベットを撮ろうとしていたこともあったと言ったけれど、これは自分のやる仕事ではないと思ったのは、、チベット人監督、ペマ・ツェテンの『オールド・ドッグ』(2011)を観たからなんです。2011年の東京フィルメックスでグランプリを獲った作品で、こういう作家がついにチベットに現われたかと僕は驚きました。

2013年に東京外国語大学が「ペマ・ツェテン映画祭」を渋谷でやったんですよ。僕はそのときディスカッションに呼ばれて、監督とも話をしたりした。こういう物語をちゃんと撮れる監督がチベットにいるのなら、僕が劇映画でやる必要はないなと思いました。でも彼らは、政治的なメッセージをもったドキュメンタリーは撮れないわけだから、それは僕がやるべき仕事だなと思ったんです。

『オールド・ドッグ』のラストは犬を殺す場面で終わりますよね。鉄条網で首を吊らせる。あの映画が日本で公開されないのは、あのシーンが単に残酷だとしか見えないからかもしれない。だけど『ルンタ』を見ればあの鉄条網の意味がわかります。この鉄条網がすべての始まりなんだということをペマ・ツェテンはあのシーンに込めているわけです。あの映画は、焼身抗議が始まったあとに撮っているわけですが、彼のほかの作品に比べて、明らかに作りが早い。急いで撮ったという感じがする。何かを伝えなければいられないという強い意志を感じます。

―

© Ren Universe 2015

|戦争の手ざわりと非暴力の闘い

――今年は戦後70年という節目の年です。奇しくも『ルンタ』の公開初日より、『蟻の兵隊』のリバイバル上映も始まります。

池谷 もちろん『ルンタ』を安保法制の問題に結びつけるつもりはまったくありません。けれど、とにかく世界が暴力にまみれている。そういうなかで、チベット人たちの非暴力の姿勢を貫く生き方は、確実に意味をもっていると思います。

『蟻の兵隊』は、撮影が2004年から2005年だから、ちょうど10年前になります。あのとき撮り終えて思ったのは、「間に合った」ということでした。奥村さんはあのころ80歳。あの映画の奥村さんには「遺言」という意識があったから、10年早ければ撮れなかったかもしれません。その奥村さんは震災の年に亡くなります。

実戦を経験したような戦争世代がいなくなっていく。僕はこれを「戦争の手ざわり」を知る人がいなくなっていくことだと思っています。奥村さんには全身に砲弾の破片を受けた痕があって、それが身体のなかで動きまわると言います。戦争というものを身に宿した、そういう身体です。殺人訓練の現場へ行って、自分が何をやったかを振り返ったあとで、あたかも日本兵に突然戻ってしまう瞬間があります。あの表情に出会う時に僕らは「戦争」というものをすっと意識させられる。それが「戦争の手ざわり」です。

そういう人たちが今いなくなっているとすれば、それは語り継ぐべきことなのだと思います。たまたま僕は『蟻の兵隊』という映画を撮ることができたから、特に戦後70年というこの節目にはだまってはいられない。本当に今は大事な岐路にあります。もう一度『蟻の兵隊』を、奥村和一を見てくれ、と思います。

――今のお話を聞いていて、池谷監督が情況ではなく人間を撮ってきたのは、まさにその人間が生きてきた「手ざわり」を撮ることだったのだと感じました。

池谷 僕が奥村さんに「殺人訓練の現場にもう一度行きませんか」と言ったとき、もちろん彼にとって辛いことだということはわかっていた。だけど見たくてしょうがなかった。撮りたくてしょうがなかったんです。そうでもしないと僕が「戦争」に近づくことはできないと直感的に思ったんです。

ことばは悪いけど、殺人現場に下手人と行くようなものだから、スタッフもみんなどこか狂っていくんですよ。現場の狂気みたいなものが、奥村さんを日本兵に返らせたということでもあったように思います。ドキュメンタリーってそのへんはほんとうにヤバいと思うけど、それが僕の言う「共犯関係」です。僕よりも奥村さんが一番あの映画を作りたかったと思う。

その奥村さんもチベットにとても関心があったんですよ。だから『ルンタ』を奥村さんが見たらどう言うかなとは思いますね。(了)

[6月25日、蓮ユニバースにて収録]

―

|公開情報

|公開情報

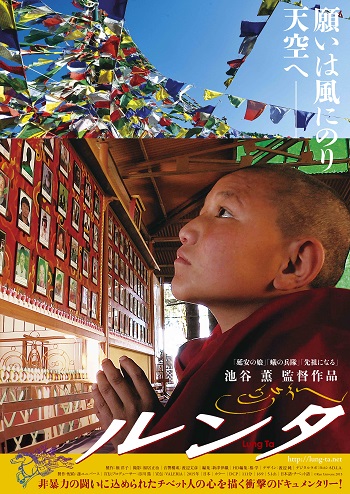

ルンタ

監督:池谷薫|製作:権洋子|撮影:福居正治|音響構成:渡辺丈彦|編集:新津伊織

製作・配給:蓮ユニバース

2015年|日本|カラー|DCP|111分|16:9|5.1ch|日本語・チベット語

公式サイト http://lung-ta.net/

★7/18[土]より渋谷シアター・イメージフォーラムにて公開[他全国順次]

―

|プロフィール

池谷 薫 IKEYA KAORU

1958年、東京生まれ。同志社大学卒業後、数多くのテレビ・ドキュメンタリーを演出する。初の劇場公開作品となった『延安の娘』(2002年)は、文化大革命に翻弄された父娘の再会を描き、ベルリン国際映画祭など世界30数カ国で絶賛され、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭最優秀ドキュメンタリー映画賞、ワン・ワールド国際人権映画祭ヴァーツラフ・ハベル特別賞ほか多数受賞。

2作目の『蟻の兵隊』(2005年)は中国残留日本兵の悲劇を描き、記録的なロングランヒットとなる。3作目の『先祖になる』(2012年)は、東日本大震災で息子を失った木こりの老人が家を再建するまでを追い、ベルリン国際映画祭エキュメニカル賞特別賞、香港国際映画祭ファイアーバード賞(グランプリ)、文化庁映画賞大賞、日本カトリック映画賞を受賞。

2008年から2013年まで立教大学現代心理学部映像身体学科の特任教授を務め、卒業制作としてプロデュースした『ちづる』(2011年・赤崎正和監督)は全国規模の劇場公開を果たす。著書に『蟻の兵隊 日本兵2600人 山西省残留の真相』(2007年・新潮社)、『人間を撮る ドキュメンタリーがうまれる瞬間』(2008年・平凡社・日本エッセイスト・クラブ賞受賞)など。

![]()