B面は『セールスマンの死』

B面の「DEATH OF A SALESMAN」は、そう、1949年初演の『セールスマンの死』。

バリバリ仕事のできるトップ・セールスマンで、自慢の息子も周囲から将来を期待される人気者。

ウイリー・ローマンは、そんな誇りを恃みにして生きてきた。しかし実際は、お得意先が引退した後の成績はからっきし。息子も、どんな職についても長続きしない。リアルなのは家や車、冷蔵庫の毎月のローンだけ。

理想の父親像とのギャップにウイリーは目をそらし続け、妻に大威張りで景気のいい計画を聞かせ、出来の悪い息子に「お前は人の上に立つ人間だ!」と望みをかけ、どんどん自分で自分を追い詰めていく。そして、ついに仕事もお払い箱になり……これまた、イヤーなおはなし。

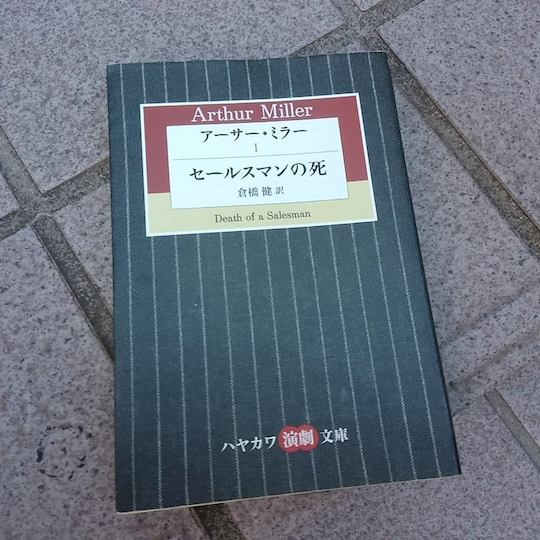

やはり倉橋健訳のハヤカワ演劇文庫(2006)を手掛かりに、どの部分を読んでいるか探った。現代劇なのでニューヨーク、コーヒーなどヒアリングしやすい単語が多く、『るつぼ』よりこまかく特定できた。以下の通り。

○第一幕の冒頭。深夜、外回りから疲労して帰ってきたウイリーを、妻のリンダがねぎらう。ウイリーは突然、昔の話を思い出してはカンシャクを起こすのだが、リンダは静かに調子を合わせる。それで、すでにウイリーが精神的に破綻していること、リンダが承知の上で耐えていることがすぐに分かる場面。

○第一幕の真ん中あたり。回想の、若い頃の夫婦。フットボールの試合に出る息子自慢、毎月の支払のグチのなかで、ウイリーはふと、取引先でバカにされたと漏らす。ウイリーが現実と向き合うチャンスだったのだが、すぐにリンダは否定し、ウイリーの自己欺瞞に加担してしまう。

○第一幕の後半。リンダとビフの会話。リンダは、ウイリーがデスパレートな状態にあることを長男のビフには相談できる。だがビフは、息子が未来の大物でなければ我慢できない父親の存在が、苦痛で仕方ない。

○第二幕の後半。ウイリーは二代目の社長に、もう体力的にきつい営業から内勤への異動を願い出て、逆に戦力外通告を受ける。妻や息子に威張る時とは別人のような哀願を続けるものの、やはり感情が高まり、怒鳴ってしまう。

○「鎮魂曲」と題された、短い終わりの幕。悲劇が起きた後のリンダの独白。(おそらくは夫婦もまたセールスマンに乗せられて買った)長年のローンの支払いがやっと今日、終わる。

演劇の専門の方々に、多少は参考にして頂けるかもしれないので、ちょっと詳しく内訳を書いた。

あたりまえの話だが、ミラーも演劇人だった

『セールスマンの死』は、僕にとって特別な作品だ。

中学生の時、生まれて初めて買った映画評論集である佐藤忠男の『映画をどう見るか』(76・講談社現代新書)で、そういう舞台と映画があると知った。映画のどこがどう「“アメリカの夢”の終わりを描き」、ニューシネマの先駆と言えるのか、丁寧に解いていくのを読んで身震いした。あれで初めてこの世には、映画から国や文化の背景、作り手の意図を汲み取る見かたがあると学んだ。

それ以来、僕の中で『セールスマンの死』は一個の作品というより、映画や本に接してものを考える態度の象徴として、替えの効かない存在になってしまった。自分でも扱いの難しい頭の中のブラックボックスが、セールスマンの死、と唱えればギギーッとフタを開ける。そういう感じ。

神聖なパスワードのままであってほしかったので、ラズロ・ベネディク監督の映画版(51)も戯曲も、たまに都内で上演される舞台も、ずっと避けてきた。そのくせ、依頼仕事で戯曲を書くチャンスが訪れた時には〈妄想のなかで出来上がった『セールスマンの死』をお手本にする〉という、かなり屈折した作業までしたのだった(結局その戯曲は実現には至らず、幻のデビュー作に終わった)。

最近になってようやく戯曲を初めて読み、妄想していた以上に凄かったのを歓ぶ、一種の卒業ができた。その勢いで本盤を買うこともできた。

これ以上は細かい作品論になるので、レコードとしてはどうだったかの話に戻ります。

BGMは無し、ミラーがひたすら場面と前後のつながりを説明し、戯曲を読む、の繰り返し。

口調は、割と早い。声の質も高いほうだろう。自分の映画でオフのモノローグまで担当している時の、ウディ・アレンに近い。

例えば、シェークスピア俳優でもあったオーソン・ウェルズのナレーションなんかを比べて考えてみた場合、ミラーの朗読はかなりドライだ。そこが、市井の人々を通して社会を描く現代演劇のリアリズムということか。

その上でミラーは、思いのほか達者。妻に甘えて不機嫌をぶつけるウイリーと、辛抱強く夫の相手をするリンダの会話を、ちゃんとひとりで演じ分けている。荷風や谷崎とは、そこは全く違った。

いつもパイプをくわえた姿の写真が多いので、勝手に神経質な書斎人の印象を持っていたが、よく考えればミラーは、自分で演出することもあった、れっきとした演劇人だ。やれないことはないのだ。

もしかしたらこのレコードをミラーは、上演する時はこんな風にやってほしい、とメッセージを送るつもりで吹き込んだのかもしれない。

僕は当初、本盤の内容に首を傾げた。『るつぼ』と『セールスマンの死』それぞれのクライマックスを、なぜか抜かしているからだ。なのに、全体の中では地味な場面をわざわざ読んでいたりする。

ここを吟味するうち、外されているのは、腹に含むものがありつつ会話する人物が数人以上になる場面なのが分かってきた。ミラー作品の場合、クライマックスとは、主要人物が集まってますます破綻や矛盾を肥大化させていく、綱渡りのような場面のことだ。

ミラーはおそらく、ひとりの朗読でそこまで表現するのはムリだ、聴く人が混同してしまうと判断した。そう推測すれば、本盤がいわゆる〈名場面集〉にはなっていない理由が納得できる。

しかし、妥協して、登場人物が2人だけの地味な場面を読んでいるわけでもない。

どれも、二重、三重の意味がある(表面上の会話と別の感情が進行し、後の展開の伏線となる)、フクザツな場面ばかりなのだ。

▼page3 朗読から伺える、戯曲家の意図 につづく