大事故を検証した、骨太のノンフィクション

ここまで来ると、ことの様子はちゃんと知っておきたくなる。参考図書を探し、『炎上 1974年富士・史上最大のレース事故』(2012/文藝春秋)を見つけた。著者は中部博。

これがまた、良い本だった。骨太のスポーツ・ノンフィクションに触れる醍醐味と感動を、久々に味あわせてもらった。沢木耕太郎や海老沢泰久をやたら読んでいた時の痺れる感じが、甦った。

大事故はなぜ起こったのか。詳細をしつこく、細かく検証して、当時のモーター・スポーツ界の状況を明かす。相手を威嚇するなど、現在では行われない類のラフ行為が認められていた、喧嘩腰もレースのうちだった時代の状況だ。

しかし、2人のドライバーを死に追いやった真犯人は誰だ、と云々していく本ではない。中部博は文中で、今の価値観で過去を裁いてはならない、と何度も強調している。この態度で書かれている清潔さがあるから、細かいディティールやデータはさっぱりの僕でも、巻末まで引きずり込まれた。

当時ショックを受けたファンのひとりとして、曖昧な靄は払っておきたいのだと願う気持ちが、このレースに出場していた当事者達に直接話を聞く後半になる。

高橋国光や高原敬武ら、有名なレーサーが何人も出てくる―それだけトップレベルのレースで起きた事故なのだ。

ここでも、答え探しにならない。

事故の大きさに気付き、マシンからすぐ降りて風戸らの救助に向かったドライバーと、逡巡したものの、レースはまだ続くと考えて走行を続けたドライバー。両者は、記憶の留め方も自ずと違っている。今なお、心が後悔の痛みで疼くひとの沈黙がある。そこを、慎重に汲み取っている。

要は取材対象に対して、冷静な尊敬がある。ファンの情熱と、冷静な尊敬は似て非なるものだ。もちろん後者でいようとするほうが、作業としては骨が折れる。著者に対して敬意を持つ。

もうひとつ、読んで収穫だったのは、レースとは、勝負とは何かの綾の部分をあちこちに書いてくれているところ。

トップクラスのレーサーが集まれば、実は速く走る能力に遜色は無い。その上で、勝負強さ、あるいはマシンのセッティング能力などがコンマ1秒を縮める差となる、など。斯界の親分格・田中健二郎の、勝敗と勝負は別個に考える体験的哲学を紹介するあたりは、鳥肌が立った。

読んでから、腰を据えて本盤を聴き直した。

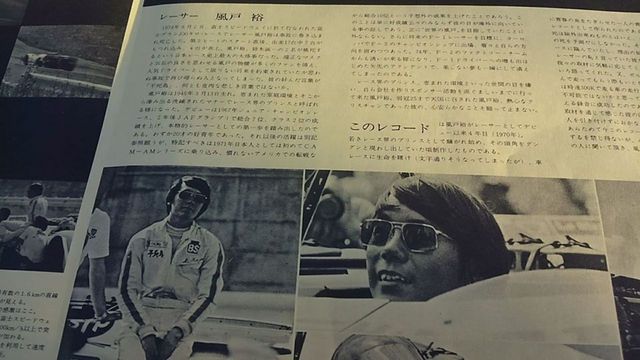

レースにかなり理解のある人達が制作したレコードだなあ、と改めて思った。風戸裕は若くて強くてかっこいいぞ、だけで作っていない。ばかりか、勢いのある新スターを紹介する仕事を利用して、モーター・スポーツの世界のコクを、より知らしめたい企みを感じる。

商品における作家性とは、こういう、ちゃっかり精神を言う。

モーター・スポーツは鋼鉄のロデオ

NA「かつての世界グランプリレース・チャンピオン、ピエーロ・タルフィーはこう言っている。

“スピードを出して走っている時のマシンは、絶えず車をコース外に放り出そうとする、強い力を持っている。だからドライバーは一瞬の休みも無くその力と戦って、マシンを正しいコース上に戻さなければならない”」

僕のように、子どもの時は漫画などを通じて親しんでいた程度の距離だと、たまにレースに対して躓く。テレビで見ていても、「結局はドライバーではなく、マシンとエンジンが決め手になる世界なのでは……?」と途中で思ってしまいがちだ。

しかしタルフィーは、1950年代、まだ自前の生産を初めて間もない「暴れ馬」フェラーリを乗りこなしたレジェンド。彼の言葉はシロウトの疑問に対する、完璧なほどに明快な答えだった。

裏を返せば、モーター・レースは鋼鉄のロデオ。少しでも気を緩めたら、命の保証は無くなる。資金と技術を注ぎ込んだ最新のマシンとひとりの人間の精神力が、高次元で噛み合った時に初めて、いい走りというやつが出来る。その上で彼らは、オトコノコの最も単純で原初的な遊び―競走をするのだ。

何度も本盤を聴いて、ようやく、A面の内容のメインは、1970年6月7日に行われたレース、全日本富士300マイルの現場録音なのが分かった。

B面は、同年9月6日に行われた富士インター200マイルの模様をたっぷりと。

ただし、風戸はどちらのレースでも優勝を逃している。

これは密着モノの制作の宿命。僕も、構成作家の仕事で似た覚えがある。

取材期間中のレースや試合で勝ってもらえたら、うまく締めくくれて言うこと無しなのだが、そうは都合よくいかない。むしろ、負けたタイミングで取材は切り上げになる可能性が高い。そんな素材をどうまとめるかで、スタッフのスポーツ・ドキュメントを作る地力と、ジャンルへの理解が試される。

その点、本盤はうまい。最後に、レーシングドライバーズ選手権STクラス(市販車改造マシンのカテゴリー)で、風戸が年間チャンピオンになったことは伝え、こう結ぶ。

NA「戦いの相手はなんであるか。それはまだ、ハッキリとは分からない」

NA「本当の戦いの相手はなにか。風戸裕がそれを知る日は、決して遠くはない」

そして、再び風戸が駆るマシンの走行音をひとしきり聴かせて、幕。

個々のレースでの〈チェッカーフラッグが振られる歓喜の瞬間〉が聴けないからといって、それが一体どうだというのか。先にはもっと大きな勝負の世界(フォーミュラ)が待っている。些事にこだわる間にも、ホラ、風戸は明日に向かってアクセルを踏んでいるぜ―と言わんばかりである。力技で逃げおおせている台本。同業者の端くれとしては、感心して笑いました。

レーベルに印刷されたクレジットによると、企画・構成:福田和禾子、脚色:重森孝。

調べてみると、福田さんは『おかあさんといっしょ』などの音楽を長らく手掛けた作曲家で、重森さんは、日本の昔話などの児童書を何冊も出した作家だった。なんとまあ、毛色の違うこと。

こういう意外な情報は、想像が膨らむので楽しい。分野を考えれば、おふたりは知己の間柄だった可能性が高い。よく顔を合わせている時に、舞い込んだ話だったのかもしれない。

「僕たちはふだん、子ども向けの仕事を地道にやってるんだからサ。誘いに乗ってたまにはノビノビと、好きなレーサー・風戸クンのレコードを作ろうじゃないの」

「うんうん。どうせなら音楽もグッと奢っちゃう? わたし、渋谷サンなら頼めるのよ」

「それ、いい!」

なんて。もしもそんないいムードで作られたレコードなら、ステキだなという話です。

▼page3 コースで待っているのは死の影と、青春の燃焼 につづく