長編処女作『ヨコハマメリー』で大きな称賛を浴びた、中村高寛監督の新作『禅と骨』が公開されている。前作から実に11年、満を持しての新作は、「ドキュメンタリー」という枠に留まらない、さまざまな野心に満ちた怪作であり、快作である。本作における主人公(と目される)、ヘンリ・ミトワ氏は、アメリカ人を父に、日本人を母に持ち、終戦後はアメリカでエレクトロニクス技師として勤務し、その後、日本で仏教に帰依と、数奇な人生を歩んだ人物だ。監督である中村氏と、ミトワ氏との関係性の「揺れ動き」や、ドキュメンタリーと映画のあいだの「揺れ動き」など、本作にはさまざまな階層がひしめきあい、まさに観る人によってさまざまな解釈を誘発する作品となっている。インタビューでは映画づくりにおける「葛藤」に光を当てるような形で、お話をうかがった。

長編処女作『ヨコハマメリー』で大きな称賛を浴びた、中村高寛監督の新作『禅と骨』が公開されている。前作から実に11年、満を持しての新作は、「ドキュメンタリー」という枠に留まらない、さまざまな野心に満ちた怪作であり、快作である。本作における主人公(と目される)、ヘンリ・ミトワ氏は、アメリカ人を父に、日本人を母に持ち、終戦後はアメリカでエレクトロニクス技師として勤務し、その後、日本で仏教に帰依と、数奇な人生を歩んだ人物だ。監督である中村氏と、ミトワ氏との関係性の「揺れ動き」や、ドキュメンタリーと映画のあいだの「揺れ動き」など、本作にはさまざまな階層がひしめきあい、まさに観る人によってさまざまな解釈を誘発する作品となっている。インタビューでは映画づくりにおける「葛藤」に光を当てるような形で、お話をうかがった。

(取材・構成=若林良、構成協力=佐藤奈緒子)

——中村監督にとって、『禅と骨』は『ヨコハマメリー』(2005年)から11年という、満を持しての新作でした。前作の完成から『禅と骨』(2016年)の製作までの過程についてお聞きしてもよろしいでしょうか?

『ヨコハマメリー』の公開が一段落すると、助監督を務めた『靖国 YASUKUNI』(2007年)のポストプロダクションが入っていました。だいたい、2007年1月から、文化庁の助成金の関係で3月まで仕上げをやっていました。実は2005年夏から参加して、『ヨコハマメリー』の公開前後もずっと撮影を続けていました。僕はもともと『靖国』の李纓監督の制作会社・龍影に所属していて、『禅と骨』をクランクインする前年(2010年)までディレクターとして、テレビ番組などを手掛けていたんです。『靖国』の時も、助監督して関わる傍ら、テレビ番組に携わっていました。完成した翌年2008年3月末に『靖国』が上映中止となった時にも、僕もスタッフの一員として、そのフォローしてたんです。助監督など現場スタッフは完成すれば「さよなら」で、基本的に公開には関わらないんですけど、ずっと付き合っていましたね。それで『靖国』が一段落してから自分の映画企画をやり始めた。『禅と骨』のはじまりとしては、そんな流れです。

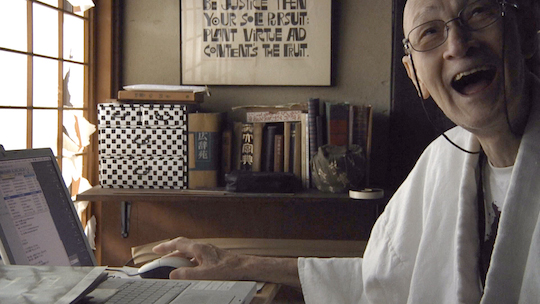

『禅と骨』より

『禅と骨』より

——ヘンリ・ミトワさんという人はもともとご存知だったんですか?

全く知らなかったです。2008年の秋、横浜の映画館ジャック&ベティで、ある映画のイベントで、林海象さんがゲストで来られていて、その晩、一緒に飲んだ時に「京都に、横浜生まれ横浜育ちの日系人のお坊さんがいる」と。「映画を撮りたいって言ってる面白いお坊さんなんだけど、この人のドキュメンタリー撮ってみない?」と言われたんです。それから暫くして、京都みなみ会館で『ヨコハマメリー』のリバイバル上映をすることになり、そのタイミングで会うことになりました。今すごく簡潔に話してますけど、その期間も、自分の他の企画をやったりとかもしてました。ドキュメンタリーって、自分で「これだ!」っていう対象者やテーマを見つけても、それですぐ撮れるとは限らないんです。なので、今すぐ対象者を10個挙げろって言われたら、挙げられるくらいの具体的な題材を抱えていて、ミトワさんはそのうちの一人になるかもしれないくらいの感じでした。とりあえずは話を聞いてみることが大切なので、まずは会いにいったんです。

——それからだんだん友好的な関係を築かれたっていう感じですか?

友好的どころじゃなく、最初、怒られたんですよ(笑)。ミトワさんが横浜で生まれ育ったということもあり、『ヨコハマメリー』を見てもらったんです。まずは映画を見てもらうのが、僕の一番の名刺のようなものですからね。みなみ会館まで観に来てもらって、そのあとに話しましょうと。上映の終了後に、受付のカウンターで、僕がサイン会をしながら、お客さんと話をしてました。そしたらミトワさんがいきなり横に来て、「なんやこの映画は。こんなのはドキュメンタリーじゃねえ。メリーさんが出てこねえじゃねえか」って、ずっと怒っているんですよ。僕もサインしながら怒れないし、対応できずにいると、十数人並んでいたお客さんがサーっといなくなりまして……。

気まずいながらも、残った1人にサインをしていたら別れ際に「そんな悪い映画じゃなかったですよ」って言われて、もうめちゃくちゃ辛くなって(笑)。それが初対面だったので、出会いは最悪でした。そのあと館内のロビーで、僕と林海象さん、ミトワさんと、この映画の企画者である松永賢治さんの4人でミーティングをしたのですが、みんな黙ってるんです。そうですよね、僕はいきなり怒られてるわけだし(笑)。でも何とかその場を和ませようと思って、ミトワさんの本(自伝)を出しました。こういう仕事柄、会う前には必ず相手のことを調べるので、彼の自伝『祖国と母国のはざまでーわが母影慕情』(1983年)など、著作の殆どは読んでたんです。普通ならば「そうか、読んでくれたのか!」と雰囲気が和むものですが、いきなりミトワさんから「なんやお前は。何が狙いや?」と。いやいやいや、何が狙いって言われても、これは困ったなと(笑)。

そもそも林さんから撮ってくれってって請われて来ているのに、なんでこんな目に遭ってるんだろうと、ひどく落ち込みました。そんな経緯もあって、ミトワさんからもう二度と会うことはないと思っていたのですが、1週間後ぐらいに「今度東京に行きます、会ってくれませんか」というメールが届いたんです。その当時も、彼は映画(「赤い靴」)のスポンサー探しをするために、東京に定期的に通っていたんですね。スポンサー回りをして、京都に帰る前に、東京駅近くの喫茶店で会って、僕がその相談を受けることになったんです。

「今日誰々さんに会って来たんだけど、中村さんどう思う?」と聞かれて、「いやー、あそこ金出さないですよ」とか、「私のドキュメンタリー撮りたいっていう人がいるんだけど、この人は有名なの?」「有名ですね。もしドキュメンタリーを撮ってもらうなら、僕なんかよりも絶対にその監督のほうがいいですよ」という話をしていました。それから3年間、ミトワさんが上京する度に、僕が相談を受ける関係が続きました。僕にとってメリットはゼロです。ただ一つだけ有意義だったのは、ミトワさんは大正生まれのハマッ子で、戦前の横浜の風景をすごく鮮明に覚えていたんです。横浜の歴史は、僕のフィールドワークとして『ヨコハマメリー』以来、ずっと調べてることなので、それを聞くのは楽しかったですね。

またミトワさんが僕に対して怒った時の事情も分かってきました。ちょうど本作で描かれているように、彼の映画製作がどん詰まりで大変な時期だったんです。スポンサ―回りをしても、お金は全く集まらないなかで、最後に紹介されたのが林さんのところだった。林さんからも「劇映画は無理だ、ドキュメンタリーなら協力する」と匙を投げられたときに、ドキュメンタリーの監督候補として、僕が現れた。自分の意に反する提案されたことに加えて、たぶん僕は無名で地位もない、若い監督だったので一番感情をぶつけやすい相手だったんでしょうね。

——タイミングが悪かったですね。

でも、いま振り返ると、映画にとってはそれがプラスに働いているのかもしれません。その時のミトワさんを見ているから、いわゆる高齢の禅僧という先入観はないんですよ。「ミトワさんってああいう人だよな」っていう人間らしさを最初に見せてもらったことが、この映画を撮る上では結果的にはよかったですね。やっぱりドキュメンタリーを撮っても、対象者の素顔だったり、喜怒哀楽を撮ることはとても難しい。私たち作り手は、それらの感情を一つひとつ剥がしていかなくてはならないんですけど、剥がす前に最初から見せてくれたことは、プラスに作用したかなと。

——そうですね。関係性の揺らぎと言いますか、本作で監督と被写体の間が変化していくところが面白いと思いました。中村監督ご自身も「監督・中村高寛」という名前付きで登場されますけども、対立のようなものを隠さず映しているところが、まさに画面の緊張感に作用しているように感じました。

まあ、あんまりしないですよね(笑)。そもそも今、僕が話したことも、いわゆるドキュメンタリーとしてはダメなんですよ。なぜならドキュメンタリーを撮る人たち、いわゆる“作家”は、「なぜそのテーマを撮るのか?」という“内的必然性”を問われてきたんです。その答えが出た時にキャメラを回し、撮りながらも「なぜ撮るんだ?」と自問自答しながら作っていく。だけど本作は僕が林さんから紹介を受けた後、ミトワさんから頼まれて撮ってるので、そもそも「内的必然性」がなかったんです。成り立ちからしても稀な映画だと思います。逆に稀な映画だからこそ、その経緯そのものを内包させようという企みというか、狙いは当初からありました。

『禅と骨』より

『禅と骨』より