クリスティーンとポール

クリスティーンとポール

私にとって最大の疑問は、二人の結婚だった。なぜ二人は結婚したのか?

二人が出会ったのは、クリスティーンが認知症と診断された3年後、認知症の症状が改善していると感じ、これからの人生をともに生きるパートナーを求めて訪れた結婚紹介所で紹介されたのが、2歳年上の元外交官のポールだった。二人とも離婚の経験があり、子どももいて、二度目の結婚相手を探していた。

私たちの目からすると、自分が認知症という不治の病と診断された後で結婚相談所に行く女性も常軌を逸しているが、その人と結婚する男性の決断はさらに想像を超えているように思えた。

既にお察しのことと思うが、私たちは全員、この家に足を踏み入れた時からクリスティーンとポールにすっかり魅了されていた。それだけに、こんな素敵な男性がどうして?という思いがあったのだ。外交官という、人並み以上に恵まれた地位や収入を得ていただろう人が。

そこで私たちは、昼食を片付けた後、クリスティーンにはしばらく休んでもらって、ポールを囲んで話を聞くことにした。

私たちは短刀直入に尋ねた。

「あなたは、なぜクリスティーンと結婚したのですか?」

ポールは低いやわらかな声で静かに答えた。

「恋に落ちたから。ただそれだけです。私は、彼女の頭脳に惹かれたのです。彼女の性格やこれまで生きてきた人生、知識、そして知恵に。それらはクリスティーンの中でどんどん後退していっている部分であるというのは、皮肉なんですけどね。」

私たちもクリスティーンに魅了されていたから、その気持ちが分かる気がした。

しかし、友人ならともかくどうして結婚を?

ポールは、結婚紹介所で紹介され、初めてクリスティーンとデートした日付を憶えていた。1998年7月11日。その日二人は6時間のピクニックをして、1時間半経ったところで、クリスティーンが診断について打ち明けたのだという。

「その時、どう思いましたか?」

「私の父もアルツハイマー病で亡くなっているので、彼女の病気がどんなものであるかは理解していました。それで、『大丈夫、何とかなる』と思ったのです。」

家族として認知症の父親を看取り、病気について知っている人が、どうして「大丈夫。何とかなる。」なのだろう?普通その逆ではないのか・・・。ますます分からなくなった。

そこで角度を変えて尋ねた。

「クリスティーンに会う前と後で、あなたの認知症に対する見方は変わりましたか?」

「はい、変わりました」

そしてポールは、第一に、第二に、と数えながら、自分の見方がどう変わったのか、低い声でポイントを語った。一つ語ると、通訳のジュリーが訳す間、私たちの反応をじっと見守り、時折笑顔も見せながら。ポイントのカウントは10を超えていた。

私は、その数に驚いた。そして、この人が認知症と日々向き合って生きていることを疑うことは出来ないと思った。その一つ一つが、ポールがクリスティーンをどう見て、どう関わって生きているかを表していた。

とりわけ印象に残ったのは、彼が6番目にあげた、「病気ではなく人を見る」ということだった。それは、「変わった点」というよりは、彼がもともとしていたことに、明確な言葉が与えられたということなのだろう。そしてもう一つ、9番目にあげた、「私はクリスティーンの介護者ではなく、彼女の夫であり、友人であり、恋人である」ということだった。

二人はお互いをそのように見て、愛し合っている。そのことをどうして疑うことが出来るだろう?

ポールはさらに、自分たちが結婚したのと同じ時期に、認知症と診断された23歳の女性が結婚したのだと教えてくれた。私たちは、自分たちの常識が万国万人に共通のものではないことを思い知らされた。

私は、自分がこの日ここに来るまで頭の中に育んでいた、薄汚い疑念の数々を心から恥じた。

ポールの話を聞く

ポールの話を聞く

私たちはこの日の午後と翌日の2日間を、クリスティーン夫妻とともに過ごした。一つ一つ不思議なことばかりで、私たちは質問を次々に繰りだし、答えを聞くたびに驚き、さらに聞きたい気持ちが募った。私たちの知らない世界がどんどん開けていくようだった。

いま振り返ると、この時、日本の「認知症の人が語る時代」の扉が開いたのだった。

以上は、2003年2月23日とその翌日に見聞きしたことで私の脳に刻まれたことであり、これまで何度も繰り返し語ってきたことである。

ところが、今回原稿を書くにあたって、映像や書き起こしを16年ぶりに見直して、衝撃を受けた。私が何よりも驚いたのは、クリスティーンとポールがこの時語ったことのほとんどを私が忘れていた、という事実だった。「忘れていた」というよりは、「聞いていたのに、聞こえていなかった」のである。さらには、書き起こしたものを読んでいたのに、全く理解していなかった。

今改めて読むと、この2日間で彼らは、「認知症の人が語る」とはどういうことなのか?それによって何が分かり、何が変わるのか?そして、どんな困難や課題が待ち受けているのか?そうして起きてくることのほぼ「すべて」について語っていたことに気づいたのだ。

私は、脳天にガツンとパンチを食らった気がした。

私はこの時、自分の疑念を晴らすための手がかりのみを求めていて、他の多くの重要なことを見逃していたのだ。そうした視野狭窄の状態で、さらに「認知症とはこういうものだ」という色眼鏡を通して見ていて、「クリスティーンという人」のほんの一部しか見えなくなっていたのだ。

ポールが言った「病気ではなく人を見る」という言葉も、分かったつもりで分かっていなかった。それは当たり前のことのようで、実はすごく難しい。少なくとも私は出来ていなかった。たぶん今もって出来ていない。そのことに気づかされる。

「偏見を持たず、ありのままに見る」ということは、永遠の努力目標であって、完全に到達することはあり得ないのかもしれない。だが、ポールは私の相当先を行っていた。だからクリスティーンの魅力をありのままに受け止めて恋に落ち、認知症と知っても「何とかなる」と言ったのだ。

どうして自分はこの一言を聞き逃したのか、と信じられない思いで今回見出した、クリスティーンのひとことを記しておきたい。

先ほど私が書き留めたのは、2月23日の対話の、一番冷静でわかりやすいごく一部で、対話のうち最も白熱した部分については一切記さなかった。私にはチンプンカンプンだったのだ。それは、クリスティーンが用意してくれた昼食をとりながらの対話の口火を切った、石橋典子さんとクリスティーンの言葉のキャッチボールである。

通訳のジュリーに「自己紹介をしましょうか」と促され、石橋さんはいきなりこう語り始めた。

「私が、自分が一番輝いていると感じるのは、人と心が通じ合った時です。自分が大事にしたいと思っていることと相手の心が通じた時、最高に幸せになれるのです。」

「自己紹介」とは普通、自分が何者であるかを語ることだが、そうした説明を一切抜きにして、彼女が一体何を話そうとしているのか、私は全く理解出来なかった。

ところがクリスティーンは何度も深く頷き、うれしそうに石橋さんを見つめ、こう応じた。

「内なる魂で相手を知るのね。魂と魂で出会うのね。」

石橋さんはさらに続ける。

「私がそういうことに気づいたのは、45,6歳の時。気づかせてくれたのは、自分の心身の故障に気づいて、それでも人生に立ち向かっていこうとする認知症の人たちでした。その人たちと出会った時にその魂が私のほうに移ってきたように思ったのです」

クリスティーンは答えた。

「私は46歳の時にアルツハイマー病と診断されました。それはいわばウェイクアップコール(目覚ましのベル)でした。人生で本当に大切なものは何かに気づくための。アルツハイマー病と診断されると、むごいことになったと感じます。健康や富を失うばかりか、自分が自分であるゆえんである知的能力まで失ってしまうと思うからです。でも本当は違うのです。魂はなくならないのです。」

私は、クリスティーンがこの時、口にした「ウェイクアップコール」という言葉に初めて心をとめた。彼女は自らの診断をそのように考えていた。その認識から、「認知症の本人が語る時代」が始まったのだ。

ゴオオーン。この時、鐘が鳴っていた。

「認知症の人が語る時代」の幕開けを告げる鐘である。お寺の青銅の梵鐘のように長く尾を引くその音は、この2日間、鳴り響き続けていた。

石橋さんは持ち前の直観と行動力で、オーストラリア滞在中に早くも動き始めた。この日から8か月後、著書の日本語版刊行に合わせてクリスティーンとポールを日本に招こうというのである。二人は快諾し、岡山と松江で講演。この時、私が作った番組も全国放送された。これらがきっかけになって、日本各地で認知症の本人がカミングアウトし、公共の場で語り始めた。「認知症の人が語る時代」は徐々にではあるが広がっていった。

私はNHKの同僚たちとともに、10数年で数十本の番組を作ることになる。認知症になった後どのように生きられるか、その人たちとともにどう生きていくのか、医療やケア、隣人や社会に求めるものは何か・・・。その都度新たな発見をして番組を作り続けてきたと思ってきた。形になってきたとも思う。

だが、私の「発見」は、すべて2003年の出会いの時に語られたことの中にあった。

本当に大切なものに気づくためのウェイクアップコール。この鐘によって目覚めるのは、診断された本人だけではない。家族が、専門職が、そして社会が目覚めねばならない。だからクリスティーンは自分一人の内心にとどめず、声をあげたのだ。

今私は、こんなイメージを思い描く。

「目覚ましの鐘」の音は一つの音のように聞こえたが、実はいくつもの音が合わさったものだった。合唱のように、いくつもの声部が組み合わさって出来ていた。当初私は、そのうち、自分の耳に聞こえる音のみを聞いて、それが「鐘の音」だと思っていたが、次第に他の音一つ一つに気づき、だんだん音が分厚くなってきた。だが、本当は、最初のゴオオーンの中にすべて含まれていた。そして、今なお、最初に聞き逃したその一音一音を聞き分ける作業の途上にある。

翌朝9時半、モーテルに、クリスティーンとポールが車での迎えに来てくれた。

この時まだ、もうこれっきりこの夫婦に会うことはないかもしれないと考えていた私は、せめて二人の歓待にこたえようと、少しばかり勇気を奮い起こした。モーテルの駐車場で、島根名物安来節のどじょうすくいを踊ることにしたのだ。松江から持ってきた豆絞りの手ぬぐいを頭にかぶり、踊りの師匠にもらったカセットテープを再生。ざるは、モーテルの台所のプラスチックのざるを借りて代用した。未熟な踊りでも笑ってもらえば、私たちのことは忘れても、心地よい感情の余韻が頭のどこかに残ることを願って。幸いクリスティーン夫妻だけでなく、モーテルの管理者や他の客も出てきて大笑い。拍手喝采を送ってくれた。

(つづく 次回は2月25日頃掲載します)

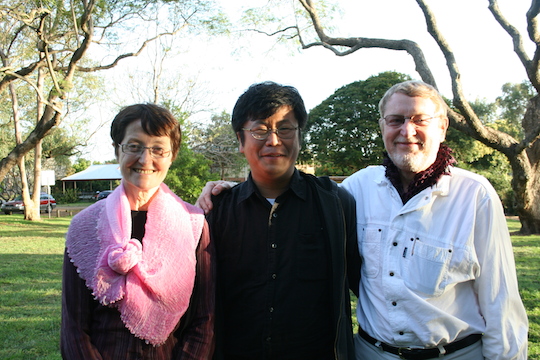

クリスティーン、ポールと川村 2008年ロケ時のスナップ

クリスティーン、ポールと川村 2008年ロケ時のスナップ

【筆者プロフィール】

川村雄次(かわむら・ゆうじ)

NHKディレクター。主な番組:『16本目の“水俣” 記録映画監督 土本典昭』(1992年)など。認知症については、『クリスティーンとポール 私は私になっていく』(2004年)制作を機に約50本を制作。DVD『認知症ケア』全3巻(2013年、日本ジャーナリスト協会賞 映像部門大賞)は、NHK厚生文化事業団で無料貸出中。