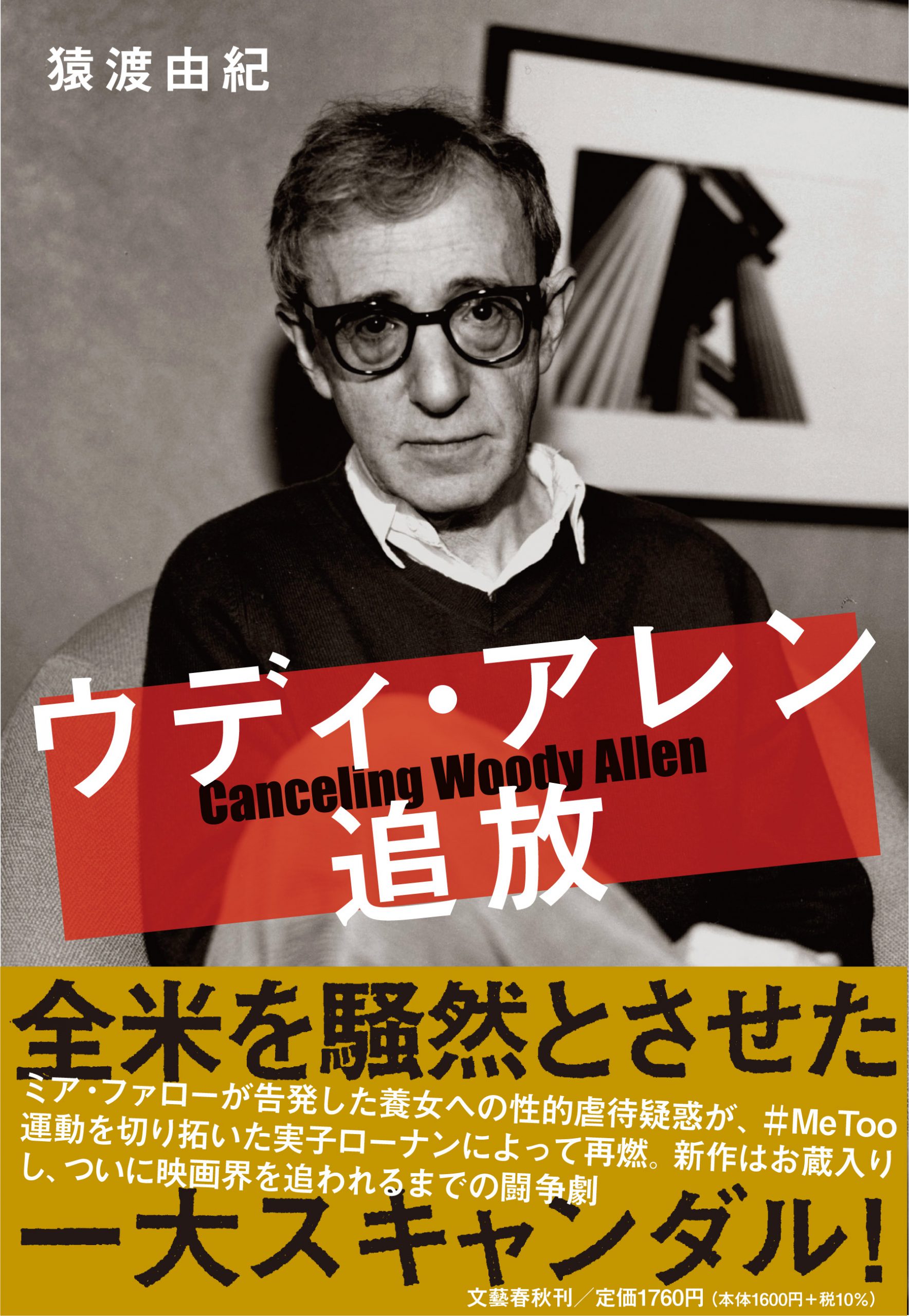

猿渡由紀『ウディ・アレン追放』(文藝春秋)

ウディ・アレンはどこにいるのか?

ウディ・アレンにとって今のところの最新作となっている『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』(2019)は、昨年7月3日に日本での劇場公開を迎えた。ウディ・アレンの代名詞ともなっているニューヨークを舞台に、これまたアレン作品にとって物語で重要な役割を果たしてきた雨(たとえばアレンにとって空前のヒットを記録した『ミッドナイト・イン・パリ』[2011]でも印象的だった)をモチーフにしたロマンチック・コメディは、飛び抜けたヒットになったわけでも、特段の高評価を獲得しているわけでもないが、ファンになじみ深いアレン的な軽妙洒脱な世界観や、ティモシー・シャラメとエル・ファニングという若きカップルによる好演もあり、おおむね好意的に迎えられたといってよいだろう。

しかしながら、こと日本国内においては、アレンのプライベートにおけるスキャンダルが「対岸の火事」のような事柄として眺められている一方で、北米では『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』の劇場公開が行われることはなかった(のちにAmazonプライム・ビデオなどのプラットフォームで配信が行われている)。この時期にコロナ禍という未曾有の事態が到来したことを差し引いても、半世紀以上にわたっておよそ1年に1作品というコンスタントなペースで映画づくりを持続してきたアレンにとっては、やはり深刻な事態というべき状況が続いている。

それでもアレンは『それでも恋するバルセロナ』(2008)や『ミッドナイト・イン・パリ』の製作に携わった、スペインのプロダクション会社であるメディアプロが出資した『リフキンズ・フェスティバル』(Rifkin’s Festival)をスペインで完成させ、コロナ禍の影響にあった2020年9月に同地で開催されたサンセバスチャン映画祭でお披露目している。だが、『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』に出演したシャラメやレベッカ・ホールをはじめ、これまでアレン作品にキャスティングされたグレタ・ガーウィグやコリン・ファースといった俳優たちがアレン作品への出演に芳しくない反応を示し、ハリウッドを中心としたアメリカの映画産業からの実質的な締め出しを食らっている。おそらく、この作品がアメリカの劇場で大々的に公開されることは難しいとみてよいだろう。こうした映画作家としてのウディ・アレンの逆境については日本でも少なからず語られてきてはいるものの、それらが本格的な議論へといたっている気配はほとんど見受けられない。

そんな状況のなかで刊行された猿渡由紀の『ウディ・アレン追放』(文藝春秋)は、そのいささかショッキングなタイトルが示す通り、アレンの周囲で起こった一大スキャンダルとハリウッドでの追放をめぐる一連の経緯が語られている。ただ、本書が明らかにしようとするのは、これまでスキャンダルをめぐって明らかにされていなかった「知られざる真実」ではない。正確にいえば、本書の試みはさまざまなメディアが公にしてきたかぎりでの「真実」をあらためて検証し、そのすべてを通して、決して知り得ないスキャンダルの核心へと可能な限り接近しようということにある。そこでは著者の憶測や考察が披露されることはなく、あらゆるバイアスを排して事実が積み重ねられていくのだ。

本書では時系列にしたがって、コメディライターやスタンダップ・コメディアンとしてキャリアをスタートさせたアレンの映画界への進出をはじめ、アレンのキャリアにおける分水嶺となった『アニー・ホール』(1977)での成功や、『カイロの紫のバラ』(1985)や『ハンナとその姉妹』(1987)といった作品に出演し、公私にわたって10年以上ものあいだ関係を持った女優ミア・ファローとの出会い、スキャンダルの核心ともいうべき1992年に起こったアレンの養女虐待をめぐる騒動と報道合戦の模様、そして現在に至るまでの疑惑再燃の経緯が記述されていく。アレンのスキャンダルについては、これまで主として海外の各メディアにより段階的に報じられてきたが、本書で詳述される事柄の整理はきわめて簡潔明瞭である。

スキャンダルの発端となったのは1992年1月、ミアと10年以上におよぶパートナー関係にあったアレンが、彼女の養子であるスン=イー・プレヴィンと性的関係を持っている事実が発覚したことである。スン=イーはミアの再婚相手であった作曲家アンドレ・プレヴィンの養子であり、戸籍上はミアの子どもであった。スン=イーはこのとき21歳。のちの1997年にはアレンとは正式に結婚することになるが、もとよりミアとアレンに婚姻関係はなく、スン=イーをはじめとする養子たちもミアの子どもであった。アレンはのちにスキャンダルに関係するモーゼスとディランの養子の父親となっているが、これも結婚していないパートナーには養子縁組できないという法律のもとで、ミアが裁判所に掛け合って可能にしたものだ。アレンとミアはともに暮らしたことも夫婦となったこともなく、なかば疑似的な家族関係を築いていたのである。

2人の関係が発覚することになったのは、暖炉の上にあったスン=イーとアレンの秘密のポラロイド写真をミアが偶然に発見するという、まさにスキャンダラスなシチュエーションにおいてだった。このときのミアの心中を察すると悲痛な思いがするが、その後も半年ほどはアレンとミアの関係は、表面上は良好だった。恋人としての関係は修復不可能ではあっても、少なくとも仕事上のパートナーとしての関係が継続できる可能性は残されており、事実、ミアは騒動によって撮影の中断を願い出た『夫たち、妻たち』(1992)のクランクアップも何とか乗り切っている。そのうえ、アレンの次作『マンハッタン殺人ミステリー』(1993)に出演する心積もりもあったのだ。水面下では、弁護士を通じた破局の条件をめぐる話し合いが行われていたわけだが、そこには養育費や家族関係に関連した条項に加えて、ミアがアレン作品への出演は続けるという条件が盛り込まれていた。

そうした不安定な状況を最悪のものにしたのが、アレンの身に突如として浮上したスキャンダルの核心というべき、5人目の養子で当時7歳だった娘のディランへの虐待容疑である。ディランは、アレンがミアの養子のなかで初めて溺愛に近いほどの愛情を抱いた子どもだった。ミアは、これまで想像もつかなかったアレンの父親としての姿を目にしたからこそ、かねてからの正式な家族になりたいという思いを、アレンに親権を与えるかたちで実現しようと思ったのである。ミアとアレンの応酬やマスコミの過熱報道の様相については、『ウディ・アレン追放』の簡潔な記述を読むに如くはないのだが、ここから虐待が「あった」と断定し、アレンの加害を主張したミアに対して、アレンはあくまで「あったことにされた」と真っ向から反論することになる。その構図が一度でも揺らいだことはない。

双方の弁護士同士の話し合いの末、ミア側からの被害届を取り下げる条件は、アレンが700万ドルをミアに支払うことだという結論に至る。しかし、これはアレンにとっては到底承服できないもので、これを機に交渉は完全に決裂する。その後は警察の捜査と並行して、ミアとアレンは子どもたちの親権を争うことになった。アレンはミアが親としての十分な能力を欠くとして、ディランを含む彼女の養子3人の親権が自身にあることを主張する。しかし、その主張は民事裁判の末に完全に否定され、アレンは逆にミアに単独親権を奪われるかたちとなった。そのいっぽうで、アレンの虐待疑惑については二度の公的調査の結果、不起訴となった。その後も裁判は続けられていくものの、裁判の過程においては、ミアの女優としての活動が徐々にペースダウンしていったことに対して、アレンの映画制作は90年代から2000年代にかけてもコンスタントに続けられたことは周知の通りである。

ミア・ファロー

そこから歳月がたち、大きく風向きを変えたのは、モリーン・オースが2013年11月に「ヴァニティ・フェア」誌に掲載したミアについての記事だった。スキャンダルの渦中にミアを擁護した記事を発表していたオースが時を経て発表した記事では、ディランが初めて公に虐待の疑惑について語っていることでも重要な意味を持つ。そして翌年、2014年にディランが虐待の事実を告白する公開書簡を発表する。その一方、ディランの7歳年上の兄モーゼスはアレンを擁護。モーゼスは逆に、母親であるミアから虐待を受けたとして告発を行うなど、スキャンダルは再び過熱の様相を見せ、メディアによる報道もおのずと勢いを増していくことになる。

何よりアレンのスキャンダルが30年の歳月を経て再燃した背景には、大物映画プロデューサーとして知られていたハーヴェイ・ワインスタインによる長年にわたるセクシャルハラスメントが告発されたことがある。2017年に女優アリッサ・ミラノをはじめとする多数の被害者が声をあげ、「#MeToo」運動の大きなうねりが生み出されたことはよく知られている通りだが、アレンもその対象から逃れることは難しかった。アレンのかつての疑惑を追及する動きと軌を一にするように、アレン作品の新たな配給先として契約していたアマゾンスタジオは『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』の公開中止と4本分の作品をめぐるアレンとの契約解消を決定。それをアレンが契約違反だとして訴えたのち、裁判で和解して契約を解消するにいたった。

ほかにも出版社アシェット・ブックグループ傘下のグランドセントラル・パブリッシングが、4月に発売予定であったアレンの回顧録『アプロポス・オブ・ナッシング』(Apropos of Nothing)の刊行を中止する。これには「#MeToo」運動でワインスタインを告発してピューリッツァー賞を受賞したジャーナリストのローナン・ファローが反発したことが影響している。彼はアレンの実子(とはいえ出生証明書には父親としてのアレンの名前はない)でありながらも、その虐待を事実と主張している人物で、かつてはファーストネームのサチェルで通していたが、騒動の後からはローナンを名乗るようになっていた。その彼は、アレンの回顧録の発売予定だった2020年4月の直前に、同じくアシェット・ブックグループ傘下のリトル・ブラウン・アンド・カンパニーから、ワインスタインの取材をめぐる書籍を刊行したばかりだった。ローナンによる反対と、それに賛同した多くのアシェット社員の後押しもあり、回顧録は出版取りやめとなる。その直後に一転、出版社を変えて当初の発売日よりも早くに発売されることになったが、果たして、このアレンによる回顧録は「犯罪者の自伝」というべきものなのだろうか?