待ってたぜ、トニー

対談1

赤木「こんにちは、赤木圭一郎です。そして僕の前に座っているのは、」

芦川「芦川いづみです。こんにちは」

赤木「こうやって数えてみると、もうずいぶんになっちまいました」

芦川「なにが」

赤木「歌」

芦川「何曲ぐらいになったの?」

赤木「10曲以上です」

芦川「みんな映画の主題歌でしょ」

赤木「ええ」

芦川「なにが一番好き?」

赤木「さあ。みんな好きですね」

芦川「フフ、ズルいわ」

赤木「ズルくないよ、ほんとですよ。でも、どっちかと言えば早い曲のほうが好きです」

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。廃盤アナログレコードの「その他」ジャンルからドキュメンタリーを掘り起こす「DIG!聴くメンタリー」の連載版です。今回もよろしくおつきあいください。

今回は、紹介する盤の冒頭の音声起こしから始めた。

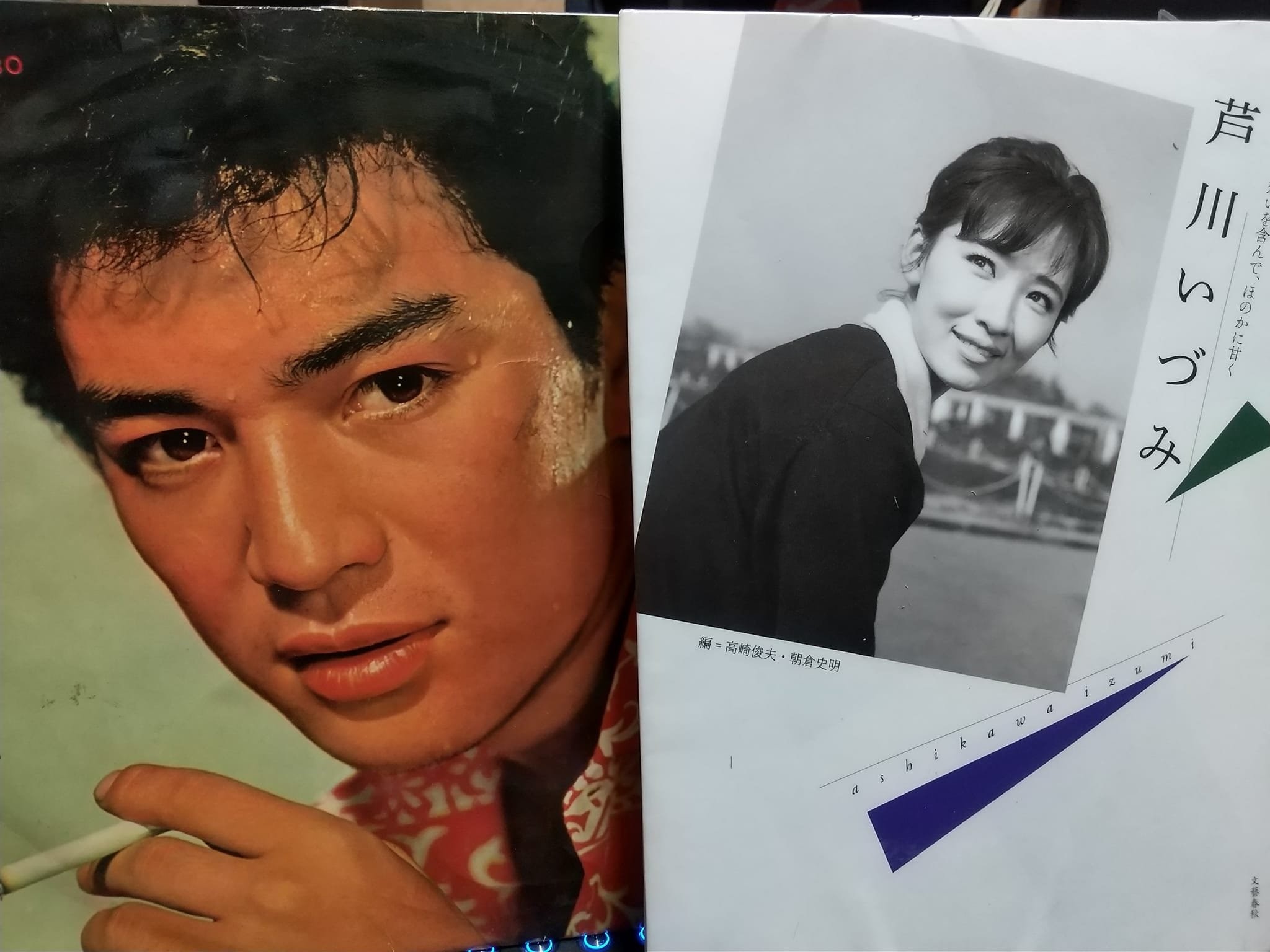

『赤木圭一郎傑作集』(1960・ポリドール)。当時、人気急上昇中の映画スターだった赤木がすでにシングルで出していた8曲をまとめ、芦川いづみとの対談でつないだファースト・アルバムだ。あくまで音楽ジャンルのLPで、対談のほうは企画的なオマケなのだが、この対談がなんとも魅力的なので、聴くメンタリーとして紹介させてもらう。

ただ、LPとはいえ、ふつうのLP盤よりも一回り小さい。本題に入る前にその説明をします。

本盤のサイズは10インチ=約25cmと、通常のSP盤とほぼ同じサイズだ。ただし、収録時間は片面約20分とSP盤よりも長い。

後のLPは、みなさんごぞんじのように25分位まで片面の収録時間が長くなり、サイズも12インチ=約30cmまで大きくなった。10インチLPはいわば、60年代前半に生産を終えるSPから12インチLPへと世代交代するまでの間のつなぎ役だった。

こういう例は、初期のCDシングルがアルバムとの違いを示すため一回り小さく作られたり、初期のDVDがCDと同じサイズのパッケージだったりしたのに近い。そのソフトが世に馴染むまでは、フィジカルは先行の規格が踏襲される。面白い法則だと思う。

ちなみにSP盤は、発売されていた当時は単にレコードなどと呼ばれていた。LP(Long Playing)と銘打たれたレコードが登場したので、後から差別化のため、SP(Standard Playing)という呼称が付いたのだそうだ。僕も最近、音楽評論家・レコード史家である毛利眞人氏の労作『SPレコード入門』(2022・スタイルノート)を読んで、初めて学んだばかりの話。SP盤に興味ある方にはぜひおすすめの本です。

さてさて、盤の主人公の説明をせねば。

赤木圭一郎。1939年5月8日生まれ。本盤がリリースされた当時は、21歳だった。

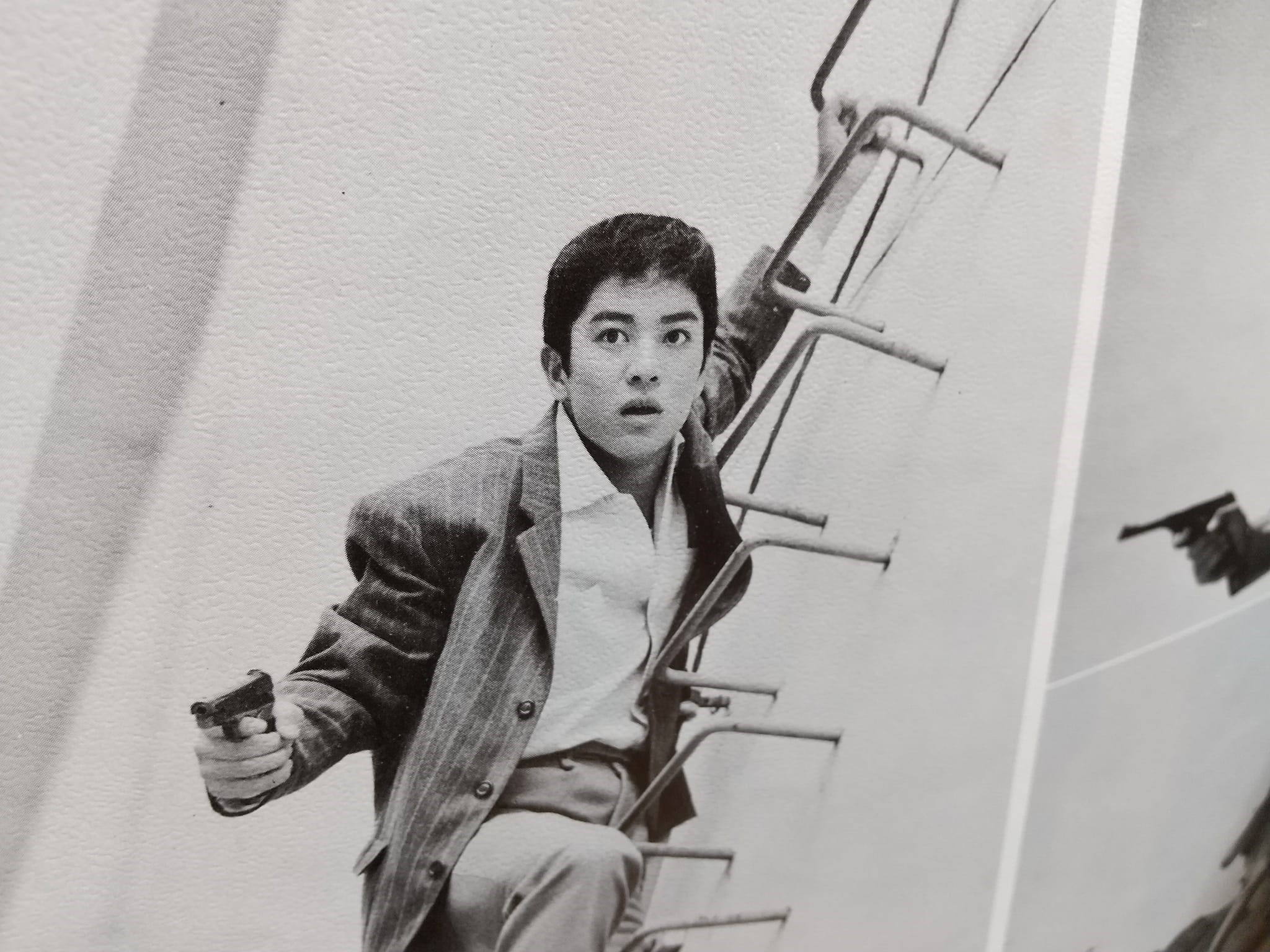

映画俳優がメジャー各社の専属だった時代、1958年に赤木は日活に入社した。最初はエキストラ出演だったが、甘いムードのあるルックスが早くから買われ、1959年には中編『素ッ裸の年齢』と長編『大学の暴れん坊』で主演を飾る。

ここでの演技の勘の良さ、画面のなかのサマになり具合(新人なのを踏まえてこの2本を見ると、すぐ注目されたのも納得できる)が、石原裕次郎、小林旭に続く第三のスターを作りたい会社の期待に沿った。1960年からは『拳銃無頼帖』シリーズを軸に、主演作が毎月1本公開される猛売り出しが始まる。本盤の対談は、そんな超過密スケジュールのさなかに録られたものだ。

赤木圭一郎の名は不滅ではある。しかし、僕より年下の映画好きにとってはやや遠い存在だと思う。

僕にしても中学生だった80年代前半、赤木の顔写真が広告に使われるなどちょっとしたリバイバルがあった時に初めて認識した程度で、映画で動く姿を見たのはずいぶん後だった。

なぜかというと赤木は、本盤がリリースされた60年12月の2ヶ月後、61年2月に事故死したからだ。

名作・傑作と評価されるタイプの映画に出て、腰を据えて演技をするのはこれからだった。本物のスターになる途上で世を去ってしまった―。未完の輝きのままで時を止めたことが、赤木を神話的な存在にし、同時に、テレビ放送や名画座でいつでも主演作が見られる、わけではない人にもした。

つまり本盤は、いよいよ人気が本格的にブレイクしているさなか大急ぎでリリースした結果、生前唯一のアルバムとなったのだ。

今日もきている可愛い娘 俺も男だがんばるぜ

前述の通り、8曲収録された歌の間を赤木圭一郎と芦川いづみの対談がつないでいる。

今回は、その対談を全て起こして紹介したい。歌や歌唱力の評価は……ここでは、よします。そっちのほうに天性の資質はなかったとは思うが、朴訥な味はある。

対談2

芦川「伸び伸びと歌ってるじゃない。歌は前から好きだったの?」

赤木「音楽は好きだったけど、まさか自分で歌うとは思ってませんでした」

芦川「それなのにどうして歌うようになったのかしら」

赤木「あの、前にね、『清水の暴れん坊』って映画があったんです。その時に裕次郎さんと共演して、僕がなんか、でたらめに口ずさんでたんですね。パララピララっていって」

芦川「フフフ」

赤木「そしたら裕ちゃんがそれ聞いてね、お前も歌、歌ってみろなんて言ったもんでね」

芦川「それでデビュー盤誕生ってわけね」

赤木「アハ。それで、デビュー盤っていうのが『拳銃無頼帖』シリーズっていう映画のなかの『抜き撃ちの竜』ってので、『黒い霧の街』を歌っています」

おい。そんなノリで歌手デビューできるなら、誰も苦労しないぞ。

この対談、お互いの口調が映画のアフレコ調に時々なるのでもわかるが、事前にしっかりした台本が出来ていて、対談はそれに沿って収録されている。

この対談トラック2からは、2つのことが汲み取れる。

まず、当時の人気俳優は、自分の主演作の主題歌も吹き込むのが約束事だったが、そんなビジネスの定石を露骨に示すつもりはないのが分かる。魅力的な若者には、自ずと〈歌うスター〉になる道が定められているものなのだ。だって魅力的なんだから―。そんな物語が(まだ)通用している。

それに、裕ちゃん=石原裕次郎に歌えと言われたもんで、という物語も重要。

前述の通り、赤木は1959年に中編『素ッ裸の年齢』と長編『大学の暴れん坊』で初主演したが、ちょうどその間に『清水の暴れん坊』で、石原裕次郎の弟分役を演じている。

戦後の日活最初の自前のスターであり、たちまち戦後日本のトップスターとなった裕ちゃんの映画で助演する。これは最近のジャニーズ事務所で言えば、本格デビューを控えたジュニアの子が、トップアイドルが主役をつとめるドラマに弟や生徒の役で出る御披露目システムと同じだ。

裕ちゃんと共演し、対談でも裕ちゃんの名前を出すことが、赤木が後に続く既定路線の承認儀式になっている。

対談の相手を先輩俳優の芦川いづみがつとめているのも、承認儀式のひとつ。

今もファンが多いので、野暮にならないようサッとした説明にとどめるが、芦川は、北原三枝が石原裕次郎と結婚して引退した後は裕次郎の相手役を多くつとめた、当時の日活を代表する女優だ。いや、日本映画黄金期を代表する清純派スターのほうが正しいか。旧作邦画をマメに見る人みんな大好き芦川いづみ。

最近も、高崎俊夫・朝倉史明編のスチール写真集『芦川いづみ 愁いをふくんで、ほのかに甘く』(2019・文藝春秋)が出版されたり、プロデューサーの鈴木敏夫が、宮崎駿作品の可憐で芯の強いヒロイン像の主な原点は芦川さん、と明かした日刊ゲンダイの記事(2021年4月18日/聞き手・金澤誠)が話題になったりした。

そんな格上で、四歳年上の芦川にリードされる進行は、まさに日活青春映画の、しっかり者のお姉さんとやんちゃな弟の会話みたいで、くすぐったくも健康的。

これが同年代の女優(笹森礼子や清水まゆみ)なら、まるで会社公認のカップルのようで恋愛の噂が出てしまうだろうし、年上でも、色っぽいタイプなら女性ファンの反感を買うだろう。

逆算で考えても、清純派の芦川いづみしか相手役はいなかった。絶妙の組み合わせだった。

ただ、赤木が自分の主演作や持ち歌の話で、「って」「っていう」と、引いた言い方をしているのには耳が止まる。こうした収録に不慣れだった、急の人気にのぼせずクールだった、などとも考えられるのだが、僕の印象は同じようでやや違う。

トーク番組などの台本をよく書いてきた構成作家の経験で言うと、「~という」が増えるのは、演者が自分の役割と話の内容をうまく呑み込めていない時が多い。

気持ちがホスト役になり切れていないままMCをつとめるタレントだと、ひどい場合、ゲストの歌手に向かって「あなたのニューシングルは早くも好評、ということなんですけども」と言ったりする。こっちが台本で「あなたのニューシングル、早くも好評ですね」と書いていようが、本番で自然と他人事みたいにしてしまうのだ。

赤木はまだ主演作を自分の映画だ、と思い切れていない。どこかが噛み合っていない。それが聴いていくうち、だんだん分かってくる。