星が笑ってきらめく夜も 今の俺にわびしいだけさ

対談5

芦川「赤木さんが映画に入ったのは?」

赤木「僕の親父の友達で、日活でプロデューサーをやってる方がいらっしゃって。その方に薦められて、なんとなく……」

芦川「ただなんとなく入って、なんとなくスターになった?」

赤木「なんとなくですね、フフ」

芦川「フフフ。でも、一生なんとなく無事に過ごせちゃう人って、考えてみればなんとなく幸せな人かもしれないわね」

赤木「それで、なんとなく歌を歌って。でも、これも幸せですよね?」

話題は映画界入りのきっかけだが、これだけ聴くと、父親のコネで入ったかのように聞こえる。これは先の『スター千一夜』でのトークでも同じで、親父の友達に薦められたから、以上の話をしていない。

『赤木圭一郎 「光と影」二十一歳のフィナーレ』によると実際には、日活の第四期ニューフェイスに応募したのは1万人以上。男のほうで最終的に選ばれたのは、赤木を含めた8人のみだった。

かなりの狭き門だったのに、その苦労は「なんとなく」伏せられている。当時の映画界全体の新人売り出しの方針―泥くさい、ガツガツしたイメージはあらかじめ付かないようにする―だったのかどうか。僕も、専門の方に教えてもらいたいところだ。

しかしその、まるでコネでいつの間にか、というアイマイさが、赤木には合っている。父親が歯科医で安定した家庭に育ち、大学に入っても特に将来の目標は定まらない頃に日活ニューフェイスの応募を薦められた。そんな経緯なので、もともとハングリーではないのだ。

どうしても売れてやる、芽が出ないと食っていけない―。

そんな腹の座ったところがあれば、過密スケジュールもギラギラした気持ちで乗り切れただろう。

軽い気持ちで受けたら合格して、自分が思っている以上にスターの素質があり、周囲がどんどん出世階段を用意する。置かれた環境に自分の気持ちが追い付かない戸惑いの意味においては、「なんとなく」は本心なのだろう。

この後の対談も、赤木の繊細さを汲んだ内容が続く。

対談6

赤木「ああ、海に行きたい」

芦川「私も行きたいわ」

赤木「海ってのはなんだか物凄く大きな、お化けみたいな気がしますね。人間なんて一飲みにしちまうっていうような感じの」

芦川「でも、綺麗な海の水を見ていると、美しい妖精を思い出すわ。赤木さん海に行ったら何をするの? 釣り? 泳ぎ?」

赤木「僕は釣りも好きだけど、泳ぐのが一番いいです。力一杯泳いで、自分のスタミナの挑戦をして。芦川さんは?」

芦川「私も好きだけど……ちょっとしか泳げないわ」

赤木「芦川さんは夜、泳いだことあります?」

芦川「さあ」

赤木「夜の海もとっても綺麗ですよ。月夜なんかだとね、体のまわりに付いた空気の泡が月の光に反射して、白くボーッと光るんです」

芦川「なんだか泳ぎたくなってきたわ」

対談7

芦川「最近どんな本を読んでらっしゃるの?」

赤木「この頃はもう推理小説ばっかり読んでます。スピレインなんてのはもう、面白くッて面白くて夜が明けるのを忘れてます」

芦川「フフフ。水泳で体のトレーニングをして、推理小説で頭のトレーニングってわけね」

赤木「でもね、推理小説ばっかりでもないな。この間ファンの方が南太平洋のレポートものを送ってくださって、それもとっても面白いんです」

芦川「南太平洋ってなんとなくロマンティックね」

赤木「ええ、僕も暇があったらぜひ南の国へ行ってみたいです」

海はいかすぜ ゴキゲンだ

対談トラック6と7は、石原裕次郎の成功イメージ=日活のスターといえば海が似合う男、を赤木に引き継いでもらいたい会社の希望と、赤木自身のパーソナリティとのズレをなんとか調整しているところに妙味がある。

海は海でも、裕ちゃんは太陽とヨット。トニーは月夜の海をひとりで泳ぐのが好き。

そういえばこの対談と近い時期に撮影されている『海の情事に賭けろ』(60・野口博志)も、太陽族よろしくヨットで遊ぶブルジョアの子弟達が、ひとり気ままに海に浮かぶ青年(赤木)を見つけるところから映画は始まった。そんなところで、裕ちゃんとトニーの差別化の工夫はされていた。

赤木は湘南の片瀬海岸育ちで、泳いで遊ぶのが日常だった。子ども時代の素朴な夢として、船乗りになりたいとも言っていた。

本来は裕次郎と同じか、むしろそれ以上に、海のイメージづくりに無理はなかったのだ。それなのに裕次郎ほどにはキマらないところに、赤木の個性、独自の内面がある。

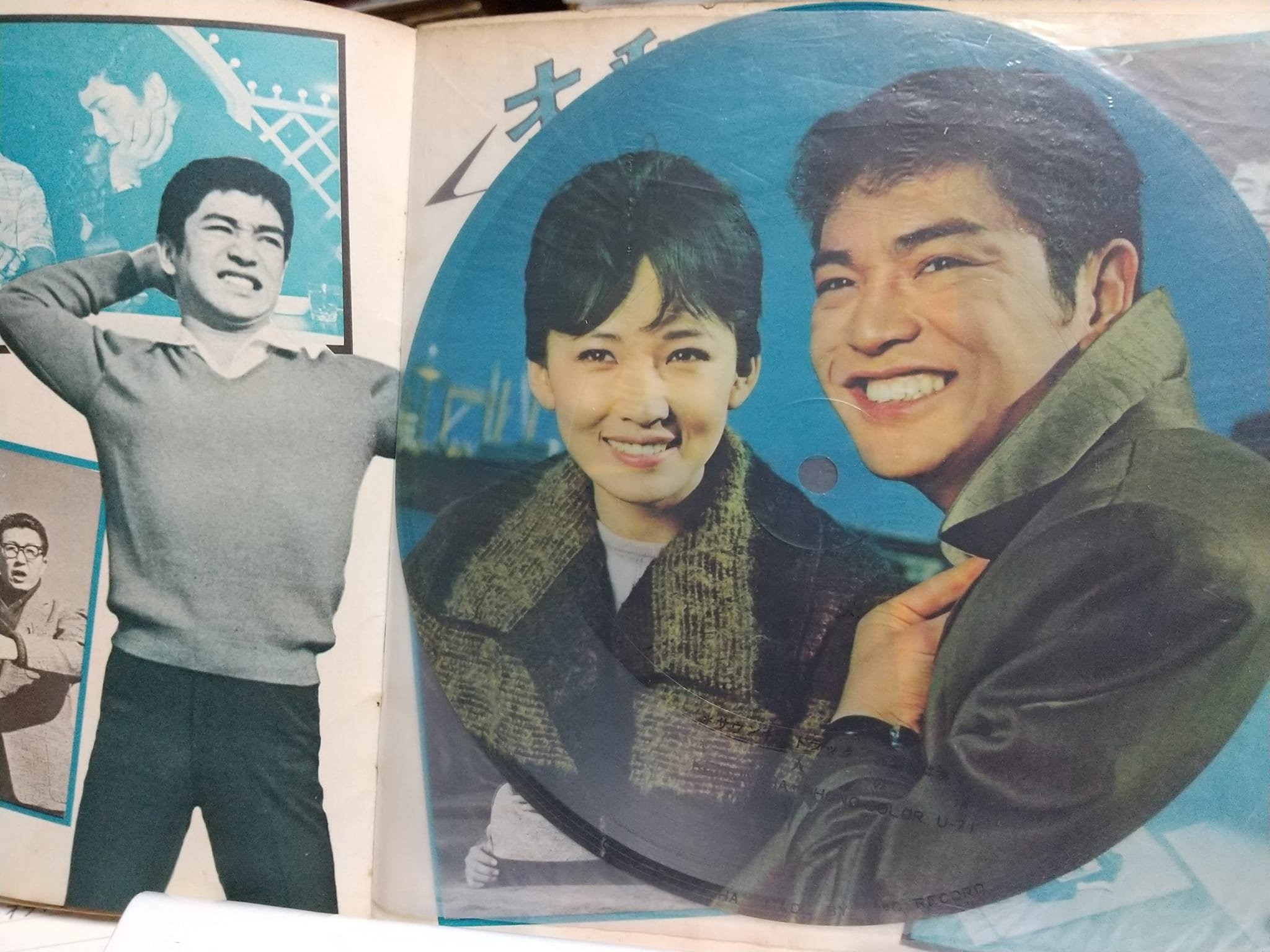

赤木の生前のインタビューが聴けるレコードを、僕はもう1枚持っている。

1967年にポリドールからリリースされた『蘇るトニー』。この中に、日本テレビのニュースフィルム用のインタビューが、再編集されたかたちで収録されている。

その中から、出身と海についての話を。

聞き手「えー、赤木さんの出身地といいますと、どちらですか。また、よろしかったらその、生年月日も」

赤木「出身地っていうと、なんですか、生まれたところですか」

聞き手「ええ、まあそうですね」

赤木「ええと、麻布です。東京の麻布です」

聞き手「ああ、するとまあ江戸っ子というわけですね」

赤木「ええ、でも戦争……空襲か」

聞き手「はい」

赤木「空襲でもって鎌倉に逃げ出して。そのまんまずっと鎌倉に」

聞き手「あー、なるほど」

赤木「今も家は鎌倉です」

聞き手「そうですか。東京で生まれて鎌倉育ちというわけですね」

赤木「あ、そう、ですね。ハハハ」

聞き手「よろしかったら生年月日も」

赤木「ええと、昭和14年の5月8日です」

聞き手「もともとこのう、小さい時からどういう希望だったんです」

赤木「船に乗りたくて乗りたくて、しょうがなかったんですよ」

聞き手「はあ、いわゆるその、海に憧れていたというわけなんですね」

赤木「海に憧れていたってよりね……」

聞き手「外国に憧れていた」

赤木「なんかこう、ゴチャゴチャしたのが、嫌だったですね」

聞き手「いわゆるその、うっとうしいのが」

赤木「広いところ行きたいですよ」

聞き手「ああ、そうですか」

赤木は幼い頃に空襲に遭っていたのだった。この連載の前回は『ドキュメンタリー東京大空襲』(1978・日本コロムビア)を紹介したので、なんともいえぬ綾を感じる。焼夷弾で家を焼かれた少年が、疎開先の環境で元気に育ち、戦後に建てられた東京の新しい撮影所でスターになったわけだから。

船乗り願望の話も、聴けばそんなに具体的なものではない。しかしそれだけ、海のある暮らしが当たり前だったことが分かる。

人は身近に親しくある環境には憧れない。そして、その環境から離された状態には過敏になり、初めて自分を作ってきたものを意識する。

このインタビューにしても芦川との対談にしても、赤木はやや受け身というか、聞かれれば答えます式の態度なので、僕はレコードを聴く範囲では赤木のことを、内面はまだ素朴な男の子だったのだ、と捉えていた。

若者がまだ自分の言葉を持たないうちに急逝してしまう痛ましさを前提に、録音から少しでも生な肉声の部分を汲み取っておこう、と当初は予定していた。

なので事前に『赤木圭一郎 「光と影」二十一歳のフィナーレ』を読んだ時には、いやーこれを読んでいるのと読んでないのとではまるで違う原稿になっていたぞ……と冷や汗が出た。

読んでいたのはスピレインのような推理・探偵小説だけではなかった。部屋の本棚には倉田百三や大江健三郎、カミュが並んでいた。詩を書くことを楽しみにし、いずれはオニールやテネシー・ウィリアムズを演じたいと語っていた。

再録されている当時のサンデー毎日の記事によると、60年安保闘争については「岸(総理)のやり方はシャクにさわる」とコメントし、撮影所に向かう途中でデモ隊に拍手を送っていたという。

素朴な男の子どころか、すでにかなり芯がある青年だったのだ。

同時に、そんな話は今の自分には求められていない、とよく察している。だから、聞かれた質問には答えます、という態度になっている。

まだ自分の言葉を持っていなかったのではなく、本名・赤塚親弘(ちかひろ)と、赤木圭一郎の間の距離をはかり、掴んでいる最中だった。

▼Page4 命知らずのこの俺も しんはさびしい男だよ に続く