命知らずのこの俺も しんはさびしい男だよ

対談8

芦川「水泳のほかに好きなスポーツはなに?」

赤木「そうだな。僕、スポーツは大体なんでも好きですけど、団体競技ってのはあんまり好きじゃないです」

芦川「『打倒(ノックダウン)』の時の拳闘選手。赤木さん、とても強かったわね」

赤木「あの時はもう、ずいぶん練習したんです。もともとボクシングが好きだったんで、グローブはめて本格的に練習したのはあの時が初めて」

芦川「撮影の時、打たれて倒れちゃったんですってね」

赤木「ええ。映画の中じゃね、僕にノックアウトされる相手の人に、テストの時に僕がノックアウトされちゃって」

芦川「痛かった?」

赤木「ボーッとしちゃってね。意識がなくなっちゃったんです。でもボクシングっていいですよね。もう、一番男らしいスポーツ……」

芦川「それじゃあおしまいに、その『打倒(ノックダウン)』の主題歌を聞かせてくださる?」

赤木は1961年2月14日、『紅の拳銃』に続く新作映画の撮影中、撮影所内で休憩時間にゴーカートに乗って倉庫の扉に激突。頭蓋底骨折の重傷で入院し、21日に死亡した。

ゴーカートというと、遊園地ののんびりしたものをイメージする人が多いだろう。実際はカテゴリーがあり、遊戯用と大人がコースで乗るものとでは速度やパワーが全く違う。僕も一度見学する機会があって驚いたのだが、レース用のカートはれっきとしたマシンだった。

そういう、本来はかなり注意の必要なものが、撮影所内にセールスに持ち込まれ、遊びのノリで試乗会が開かれてしまった。多忙の最中の赤木は、いい気晴らしのつもりでそれに乗り込んだ。

映画でアクションをバリバリこなす「スポーツは大体なんでも好き」な人の油断、隙は、ないことはなかったはずだ。そのゴーカートのアクセルとブレーキが、いつも乗っている車と左右逆だった可能性もあると思う。

映画のなかで、そんな赤木の素顔が一瞬出ているものがある。

芦川と共演した『霧笛が俺を呼んでいる』。先ほど触れた通り、親友の死を疑い、真相を探っていく筋立てで、映画にユーモア、喜劇的な要素はほとんどない。

ところが、手がかりを探してオープンカーを走らせるロケ場面で、赤木は実際に運転しながら、チラッとだが楽しそうな顔をしているのだった。

前後のシリアスな表情とつながらないから、セット撮影ではリテイクになるはずだが、カメラを置いた伴走車などいろいろと仕込んだ上で撮ったから、チラッと口元が緩んでいる程度ではしかたない。そんなカット。

久々にいいクルマでドライブできてるもんで嬉しくて、本番中についうっかり……そう考えれば微笑ましいし、翌年のゴーカート事故を思えば痛ましい。

これはあくまで、どっちの目で見るかという、僕らの問題だ。

若くて元気な時は、クルマであっても人生の選択であっても、アクセルとブレーキはどっちが左か右か、確認もせずにまず乗り、走らせながら確かめる時がある。そういう時ほど、死は近かったりする。

空襲で命を落とさなかった少年が、休憩中の遊びが原因で生涯を終える。これはもう、どうしようもないことだ。

この原稿を書いている最中、ある政治家が、誰も想像していなかったかたちで命を落とした。

そこに至るまでには各種の因果はあるが、絶命そのものは容赦ないほど冷徹に、絶命以上の意味を持っていなかった。

それを教訓に僕も、赤木の若い死を惜しむ感傷的な言葉をもう少し紡ぎたくなるのをやめて、そろそろ切り上げよう。

というのも、赤木の死も世の中に相当のショックを与え、少女ファンの後追い自殺まで起きたからだ。

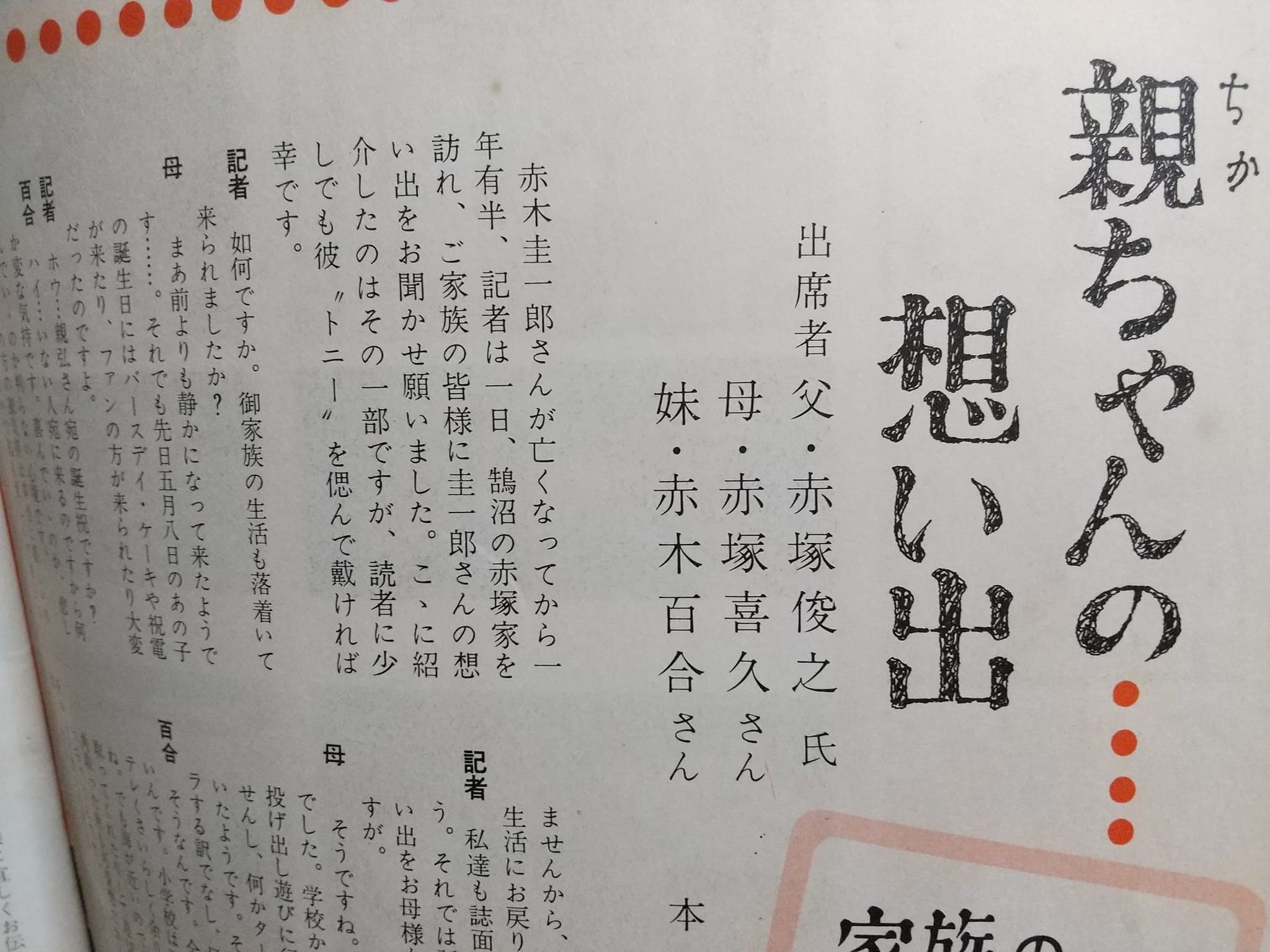

早逝から2年経って出たソノシート「トニーは生きている」には、家族の座談が掲載されている。そこで母親の喜久さんは、今は家族それぞれ赤木=次男・親弘の不在に慣れつつあるから、「ファンの皆様も早く平常の生活にお戻り下さる様お願いします」と語っている。

よそさまの娘さんが息子のために後追い自殺するほど、やりきれない、胸が塞がることはないだろう。急死からロマンを作りだされるよりかは、静かに忘れてもらったほうがありがたい……その訴えが、今、とても沁みる。

※盤情報

『赤木圭一郎傑作集』

日本グラモフォン レーベル名・ポリドール

1960

【執筆者プロフィール】

若木康輔(わかき・こうすけ)

1968年北海道生まれ。フリーランスの番組・ビデオの構成作家、ライター。

今回は初めてトニー、赤木圭一郎について文章を書きました。初めて映画を見た時の第一印象は、意外と暗い目をしているな……だったので、その理由について知っておきたかった。

ドキュメンタリーとはまるで縁がない映画スターのようで、実は1本、ドキュメンタリー映画があります。

『赤木圭一郎は生きている 激流に生きる男』(1967・吉田憲二)。本文でも触れている日本テレビのニュースフィルムや、急死のために撮影中断した『激流に生きる男』のフッテージを中心にした中編。没後7年経っても新しいファンが生まれている現象を検討する視点も面白く、なかなかの映画です。トニーの影のあった面を魅力として捉え直すことで、映画のニーズの変化と戦後青春像の変化(つまりは裕次郎の笑顔から渡哲也の憤怒の表情へ)を冷静に測り直している……そう、来るべき日活ニューアクションの登場を予告している面すらあるのです。