俺は淋しいぜ めっぽう淋しいぜ

対談3

芦川「お仕事をしてる時の赤木さんを見てると、ファイトの塊っていう感じがするんだけど、ふつうにそうかしら」

赤木「さあ……。でもなんかやる時は、ファイトを燃やしてやらなければつまんないですよ」

芦川「だからいつも楽しそうで朗らかなのね。でも案外照れ屋さんね」

赤木「そうですか」

芦川「ほらほら照れてる」

赤木「フフフ」

芦川「そしてね、意外にさびしがり屋さん。そうでしょ?」

赤木「そうかもしれないですね。だから、きっと、パッと騒いじゃうその反動かな」

芦川「ずっと前にね、うーん、いつ頃だったかしら。赤木さんがまだ今のようにならない頃ね、セットの隅っこで寂しそうにひとりポツンとしているのを見たことがあるのよ。その時まだ赤木さんのことよく知らなかったけど、とても印象に残ってるわ」

対談のダイアローグは、誰が書いたのだろう。どの会話も30~40秒の間にきっちり収まり、曲の演奏時間と合わせればLPの収録時間にちょうどはまるように計算されている。うまいもんだ。

ドキュメンタリーを愛好する方の少なからずは、事前に台本が用意されているのを、まるでそこに嘘があるかのように嫌いがちなものだが、そう簡単に決めつけられる話でもない。

対談原稿の作者は、事前に本人に話を聞くなど取材したうえで書いている。そのほうがふたりも話しやすい。そういう順番。

もしも、どうぞ自由にしゃべってください。そのほうが活き活きとした本物の会話ですから……と求めるディレクションなら、この対談3での、芦川の赤木に対する第一印象ばなしはまず出てこなかっただろう。

話の内容が事実を曲げるものでなく、本人の気持ちとズレていなければ、仕込みや再現はあってよいのだ。

その上で、赤木も芦川もちゃんと台本に沿いながら、フフフ、アハ、という照れ笑いに、お互いの暗黙の悪戯っ気がある。(ちゃんと自然なおしゃべりしている風にやりましょうよね)(わかってますよ)と言外の対話を同時にしているのが伝わってきて、そのあわいが、それこそドキュメンタリー的な味わいになっている。

注意したいポイントは、赤木には活発な反面、ひとりでいる時間を大事にするところがあったと、生前すでに指摘されていることだ。

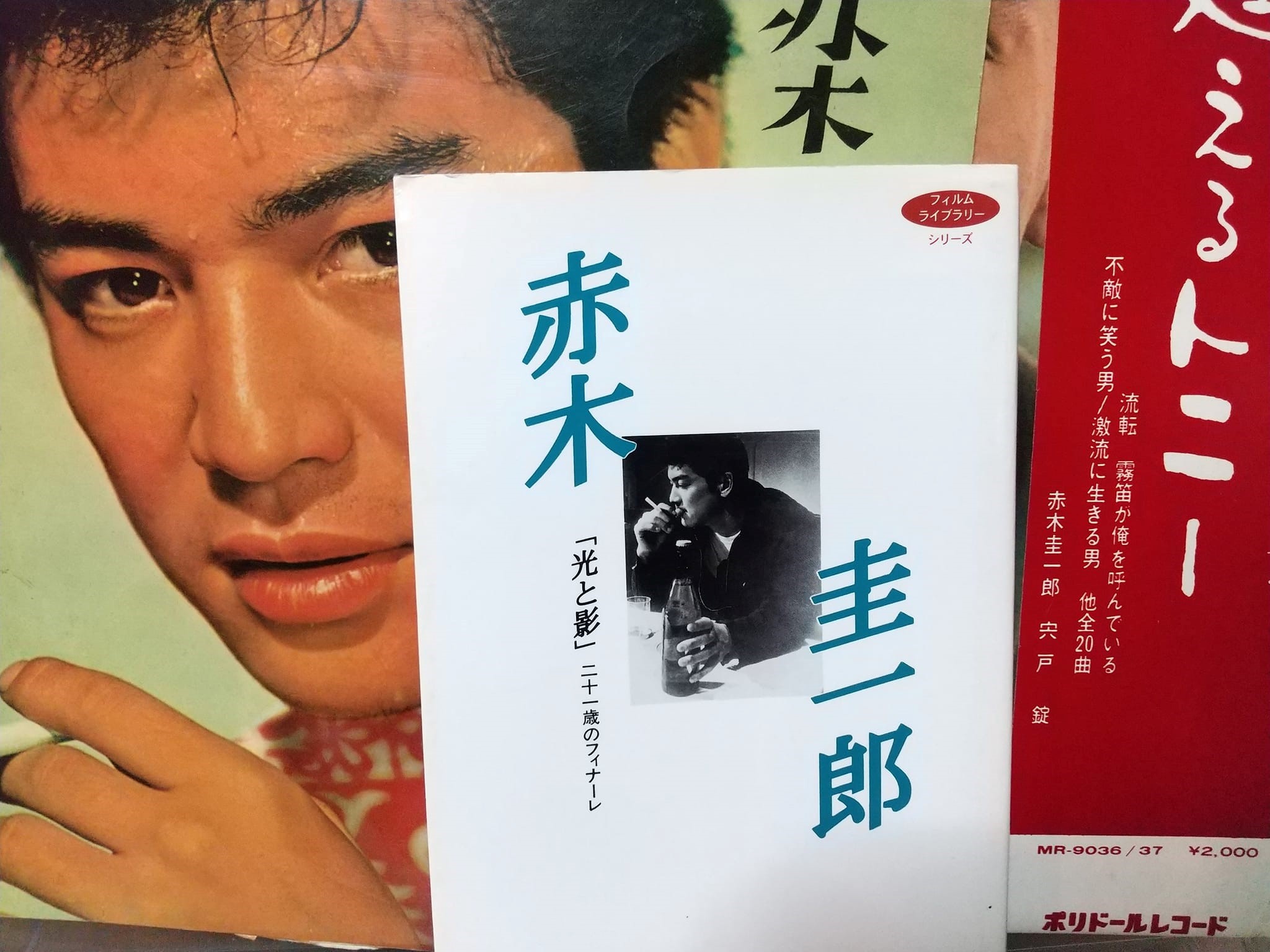

最近「名画座かんぺ」ののむみちさんに薦められた野沢一馬編・著『赤木圭一郎 「光と影」二十一歳のフィナーレ』(1997・成星出版)は、多くの共演者、監督の証言インタビューが収録されている、かなり充実した内容の本だが、どの話も、赤木が人と打ち解けないわけではないが、自分から明るく接していくタイプではなかったこと、人気急上昇に伴うスケジュールで常にストレスフルな状態にあったことが共通している。

没後に出たソノシートの1枚「トニーは生きている 赤木圭一郎遺作集第三集」(1962・勁文社)にも、生前の赤木の肉声が収録されている。

1960年8月にフジテレビ系列で放送された『スター千一夜』のゲスト出演時の音声。聴いていると、愛称の「トニー」の由来について訊ねられた赤木が、「僕には関係ないですよ」と答えるところにドキッとする。

当時のハリウッドスターであるトニー・カーティスにルックスが似ているので、日活撮影所のなかで自然とトニーと呼ばれるようになった。そんな由来だから、本人が増長していると誤解されるような話では別にないのだが、赤木はその話題に積極的ではない。

口調からは、苛立ちよりも、それを僕に聞かれても……と戸惑う感情のほうが強く伝わる。「僕には関係ない」話だと本当に思っているのだ。

そんな青年が、ライトと注目を浴び続ける時間の合間にひとりの時間を大切にするのを、誰が、暗い、とっつきにくいなどと責められようか。

素顔に踏み込みつつ、繊細な人柄をソフトに伝える対談原稿の作者と、トニーではなく「赤木さん」で通す芦川には、さりげない思いやりがある。この対談の、特に僕が好感を持つところだ。

逃げてコルトがただ一つ 俺のこの手に残るだけ

対談4

芦川「もう映画は何本位お出になったの?」

赤木「さあ何本ぐらいになったのかな。ちょっと覚えてません。でも、芦川さんと一緒に出たのは覚えてます。4本です」

芦川「まあ、お上手なこと」

赤木「ほんとですよ。えー僕、芦川さんの、前からの大ファンですから」

芦川「困っちゃう、どうしよ、フフフ」

赤木「最初がね、『ゆがんだ月』でしょ。それから『清水の暴れん坊』」

芦川「『大学の暴れん坊』、『霧笛が俺を呼んでいる』」

赤木「『霧笛』の時の芦川さんの歌ったシャンソン、とっても良かったですね」

芦川「どうもありがとうございます。ところでね、その『霧笛』の時ね、赤木さん拳銃振り回したでしょ? グルグルッと。あれね、とっても素敵だったんで私真似したんだけど、ダメね、すぐ落としちゃってねえ。凄く難しいのね、あれ」

赤木「ハハハ、僕ほんとう、つまんないことばっかりうまくなるんですよ」

芦川「私も一所懸命勉強したけど、どうしてもダメね」

赤木「ダメなほうがいいですよ。女の子はおとなしいに越したことはありませんから」

「女の子はおとなしいに越したことはありません」ですって……ちなみに「女性が入る会議は時間がかかる」発言の森喜朗IOC前会長は1937年生まれで、赤木のふたつお兄さんにあたる。

これはまあ、戦前の家父長制がまだ濃く残っていた当時の、オフィシャルな価値観の記録だと思ってくださいますか。現実には男の大半は、自分の考えがしっかりある女性を魅力的に感じている。これは昔も今も変わらないわけで、どっちの価値観を前に出すかの擦り合わせと調整の歴史がすなわち、戦後史となる。森さんの場合は、その変化に合わせたアップ・トゥ・デートを怠けたところがダメだった。

僕はちょうどここで話題に出た4本とも見ている。映画をろくに見ていない映画ライターの割には上出来だ。せっかくなので、ここでまとめて映画の話を。

『ゆがんだ月』は1959年7月28日公開。監督は松尾昭典、主演は長門裕之。長門扮するチンピラが足を洗って再出発を図るが、組織の差し向けた殺し屋に狙われる。この時期の、スターのローテーションが確立する前の日活には、ピリッと面白いサスペンス映画の路線があった。そのうちの1本。

芦川は、チンピラがカタギの暮らしを夢見るきっかけを作る、キリッとしていて清潔で、まさに芦川いづみな役柄の娘役。赤木はというと、芦川の婚約者の役でワンシーンだけ顔を出すのだった。

まだ主演デビューする前の赤木の、ふつうに実直なお兄ちゃんぶりがいい。

『清水の暴れん坊』は1959年9月27日公開。監督は松尾昭典。主演は石原裕次郎なのは前述の通り。

この映画では、芦川と赤木は姉と弟の関係だ。これが本盤の対談同様、しっくりきている。

赤木は、メキメキと芝居がうまくなっている。悪い組織の下で働いている時は、俊敏な動きのなかからピリピリと尖った危うさを出すが、子どもの頃からなついている青年(裕次郎)と会えば、あどけないほどの笑顔になる。その落差。僕が見ている範囲では、赤木のポテンシャル、可能性が初めてよく出た映画だ。

『大学の暴れん坊』は1959年11月18日公開。監督は古川卓巳。

赤木の長編初主演作ではあるが、兄のように慕う柔道部のOB(葉山良二)が悪事に立ち向かうほうが主筋になっているし、芦川もその先輩の恋人役なので、共演といっても同じ画面にはあまり収まっていない。

ただ、スポーツ万能な大学生の設定通り、柔道やラグビーの試合から乱闘までアクションは凄い。

『霧笛が俺を呼んでいる』は1960年7月9日公開。監督は山崎徳次郎。

赤木は親友(葉山良二)の死に不審を抱く船員役で、芦川は親友の恋人役。ふたりで死の真相を探る(脚本は熊井啓で、サスペンスの手は凝っている)うち、互いに想いが芽生える。しかし事件が解決すれば次の出航が待つ。恋愛の一歩手前で、「ごきげんよう」と霧の港で別れる。

『ゆがんだ月』の素朴な風情からほぼ1年の間に、赤木は、すっかり主役の顔付きになっている。

1960年になって『拳銃無頼帖』シリーズが始まり、主演作が月1のペースに入るうちに、赤木の主演作は体当たりのアクションではなく、ガンアクションが中心になった。

もともと当時の日活アクションは、ソフトハットのギャングや殺し屋がキザなセリフとともに命を狙い合う、現実から飛躍した物語が多いので、赤木の持つ日本人離れした雰囲気がその路線に合ったのだろう。

代表作を3本、最大公約数的に選ぶとしたら『霧笛が俺を呼んでいる』と、シリーズ1本目の『拳銃無頼帖 抜き射ちの竜』(60・野口博志)、遺作となった『紅の拳銃』(61・牛原陽一)となる。どれも素早い拳銃さばきが見せ場になっている。

しかし赤木のパブリック・イメージが、むずかしい顔で銃を構える姿のままなのは惜しいと、後追いの僕でも思う。

映画評論家の西脇英夫は、戦後の日本のプログラム・ピクチャーを詳細に論じた『日本のアクション映画』(1967年の稿をベースに1996年に文庫化・社会思想社)のなかで、赤木にそれなりの字数を費やし、

「年をとり演技力さえ充実すれば、あるいは変わった持ち味の役者になったのではないだろうか。例えば“昭和残侠伝”シリーズの池部良のような」

とまで書いている。

僕がこの指摘を初めて読んだ時の印象は、西脇さんのリアルタイムの思い入れだろうな……だった。

プロフィール欄によると、著者は1943年生まれ。高校生の時にトニーの死と出くわしたんだから、ifのロマンはずっと付きまとうのだろうと理解していた。僕の世代の場合だと、松田優作がそうなので。

ところがその後で、赤木の可能性を暗示する1本として著者が取り上げている『錆びた鎖』(1960・斎藤武市)をレンタルで見てみたら。

よく笑いよく走る社長の息子役をのびのびと演じていて、赤木の身体から爽やかな青年らしさが発散されていた。空想的な拳銃の達人役よりも現代劇の若者役のほうが光るな、と納得させるものが確かにあった。

ただ、『錆びた鎖』には、裕次郎映画でも評価の高い石坂洋次郎原作ものを焼き直している弱さがあるので、映画史的な評価は現在ほとんどない。

映画ファンが選ぶ代表作と、俳優として力を示している映画にはしばしばズレが生じてしまう。これはどの俳優でも当てはまる話だ。

▼Page3 星が笑ってきらめく夜も 今の俺にわびしいだけさ に続く