渋谷シアターイメージフォーラムでは、独自の「観察映画」シリーズを 撮りつづけている想田和弘監督の最新作『演劇1』と『演劇2』が、10/20より公開されている(他全国順次公開)。

合計5時間42分。この数字だけでも、この2部作の破格のスケールがわかるだろう。撮影素材は300時間以上、完成まで4年。撮影対象は劇作家・演出家の平田オリザ氏と青年団。今回はいったい何を「観察」されたのか? 想田和弘監督に聞いた。

(取材・構成=萩野亮)

■平田演劇との出会いとその衝撃

――今回の作品を作られたきっかけからお伺いします。想田監督は、青年団の演劇を2000年のニューヨーク公演で初めてご覧になられて、そこで衝撃を受けたということですが、その「衝撃」とはどういうものだったのでしょうか。

想田 たぶんいくつかあると思うんですけど、ひとつには、僕もちょうどテレビでドキュメンタリーを撮り始めていたころだったんですよ。97年からテレビドキュメンタリーの世界に入って、本格的にディレクターを始めたのが98年くらいだったんです。2000年というと、少しはその世界に入って落ち着いてはきているんだけど壁にぶち当たっていた時期でもあって、ひとつにはどうやったら被写体のいわゆる「ありのまま」を撮れるのかということです。カメラで現実を切り取ろうと思っても、カメラを向けた途端に、それまですごく生き生きしていた人が急にぎこちなくなったり、何かしらじらしいものに変質してしまう。そのころ僕はドキュメンタリーの理論を全然知らなかったんですけど、いろいろと戦略を練って撮らないといけないということを、実地研修で学びながら、頭を打っていた時期だったんですね。

平田さんの演劇はすごくドキュメンタリーチックというか、〈リアルな現実〉をそのまま切り取ったようにも見えるわけです。「なんでそんなことができるの!?」というのが最初に感じたことですね。映画よりもよっぽど難しいと思うんですけど、演劇でそれをやっちゃう。即興にも見えるんだけどそんなわけはない。ただ、まだそのころはひとつの作品を見ただけだったので、そこまでよくはわからなかった。それで2006年に他の作品を見たら、明らかに戦略と思想に裏打ちされた作品だと思ったんですね。それは平田さんの本を読んでも明らかです。何か「途轍もない作家だな」という印象をもちましたね。

それと、問題関心が自分と似ているように感じました。たとえばナレーションであるとか、社会的なメッセージであるとか、スタンダードなドキュメンタリーにつきものの要素について、僕は全然「ドキュメンタリー的」だとは思っていなかったんです。その紋切型を払拭して、真に「ドキュメンタリー的」なものを追求するために「観察映画」を始めたんですが、平田さんのいう「現代口語演劇」もそれとすごくパラレルだと思っているんです。いわゆる「演劇的なもの」というのが、たとえば翻訳調の台詞であるとか、大げさな演技であるとか、「演劇」と聞くとすぐにそういうイメージが浮かんでくるにもかかわらず、平田さんはおそらく「演劇的なもの」はもっと別なところにあると思っているふしがある。まあ、そのことに気がついたのはけっこう最近で、いま本を書きながら、「ああ、そういうことだったんだ」って思ったんですけど。平田さんは明らかに歴史に残る作家だし、しかもドキュメンタリー映画としてちゃんと撮っている人もいない。「これは撮るしかないでしょ」という感じはありましたね。

――どのタイミングでそう感じられたのでしょうか。

想田 青年団の演劇を再見した2006年ごろは、僕は『選挙』(2007)の編集中だったんですが、そのときはあんまりそういうイメージは湧かなかった。自分自身がまだ作家として自立していけるかわからない段階じゃないですか。向こうはすでに巨匠の部類にいて、どこの馬の骨ともわからないような僕が訪ねたところで撮影させてくれるとは思えなかったし、そのときは「面白いなあ、すごい人がいるなあ」という感じだけでしたね。それが一気に具体化したのは近藤強さんという友人がいて、――彼は妻(柏木規与子氏)のダンス作品に出たことがあって、それで知り合ったんですけど、彼が日本に引きあげて、しばらくしてから一斉メールで「青年団に入りました。今度平田オリザの芝居に出ます」というふうに来たんで、「えっ」と思って、それで急に具体化し始めたんです。

――2000年ごろにテレビを撮られていたときは、想田監督もナレーションつきの「スタンダード」なドキュメンタリーを作られていたわけですよね。それが平田さんの作品にふれたことで「観察映画」の発想につながっていった部分もあるのですか。

想田 それはどこかあるんじゃないかな。平田さんの「世界を描きたい」という言葉とか、すごく共感するんですよね。「描く」だけでいいじゃん、という。メッセージに奉仕するのではなく。それは平田さんの著作にもはっきりと書かれていることで、自分のなかでそれがどういう順番だったかよくわからないんですけど、それに共感した記憶はものすごくあるんですよ。今までの映画や演劇には、不必要なことが多すぎるというか、あるいはそれに期待するものというのが、何か本質的でない部分に着目してしまっている。平田さんがよく言うのは、「言いたいこと」を言わせる国語教育というのがよくない、と。必ず「作者の言いたいことは何ですか」とテストなどで聞く。だから僕らには無意識のうちに何か表現――小説だろうと演劇だろうと映画であろうと、何か「言いたいこと=メッセージ」があるに違いないと思ってしまっている。それが見当たらないとものたりないと感じてしまう。それはもったいないことですよね、芸術を鑑賞する態度としては。芸術家には必ず作品で「やりたいこと」はあると思うんですけど、「言いたいこと」はあってもなくてもいい。僕はむしろないほうがいいと思っています。

―

■故・佐藤真監督に導かれて

――「観察映画」という方法論の成立について、想田監督はもうひとりフレデリック・ワイズマンという映画作家の名前をたびたび出されています。平田さんとワイズマンの作品が似ているとも発言されていますね。

想田 平田さんはよく「世界を直接的に描きたい」という言い方をするんですよ。それってワイズマンの「ダイレクトシネマ」の「ダイレクト」と同じじゃないですか(笑)。平田さんが「ダイレクトシネマ」を意識しているとは思えないんだけど、たぶん同じような思想の潮流なんだと思うんですね。

だから平田さんとワイズマンの両者に佐藤真さんが興味をもっていたということは、とても自然なことです。『演劇1』の結末で「佐藤真監督に捧ぐ」としているのは、この映画を撮る最後の決め手になったのが佐藤真さんだったからなんですよ。平田さんに会いに行ったのが2008年の5月で、もちろん僕から撮影を申し込んだんですけど、でもどこか100パーセント「撮るぞ」という意識になっていないところがあったんですね。ドキュメンタリーを撮るということは、あまりにもすごいコミットメントなので。下手すると3、4年つきあうことになるし、実際今回はもう4年つきあっている(笑)。だからいくら「撮りたいな」と思っても、腹が固まるにはけっこう時間がかかるわけですね。平田さんに会いに行ったときも、9割は固まっていたと思いますが、あとの1割はまだ固まっていなくて。ところがそのとき平田さんが、「佐藤真さんが想田さんと同じようなドキュメンタリーを撮りたいと言っていて、いっしょにやりましょうと言っていたのに、亡くなってしまった」ということをおっしゃったんです。僕はすごいびっくりして、それで決めたんですよ。これはやらないといけないな、と。

僕にとって佐藤真さんというのは、ものすごい影響を受けた人です。『選挙』が世に出る過程でも一番最初に見てもらったのかな。コメントももらったし、山形国際ドキュメンタリー映画祭の藤岡朝子さんに紹介してくださって、藤岡さんを通じてベルリン映画祭へ紹介されて、出品が決まったりもした。僕のキャリアが始まっていく上で、佐藤真さんの存在は欠かせない。恩があるんですよ。その佐藤さんが平田オリザを好きだということはもちろん知っていましたが、世のなかこれだけカメラを向ける対象があるなかで、佐藤さんは平田さんを撮ろうとして、しかも撮らずに亡くなってしまった。亡くなったときはものすごいショックでしたが、まだそれから半年ほどしか経たない、自分のなかではまだ生なましい傷みたいなものを抱えているときに、平田さんの口から「佐藤真」という名前が飛び込んできた。それにものすごい縁を感じたんですよね。

――佐藤真監督とは『選挙』以前からお知り合いだったのですか。

想田 いくつか縁があったんですが、これが面白い話で、94年かな、僕の姉が出産したんですけど、佐藤さんの奥さんと助産院が同室だったんですよ。佐藤さんには『我家の出産日記』(テレビ東京「ドキュメント人間劇場」、1994)というテレビドキュメンタリーがあるじゃないですか。あれをその助産院で撮っていて、姉が「同室の人のダンナさんが映画監督らしくて、よく撮りにきてるよ」と言うので、それで「なんて名前の人?」って聞いたら、「サトウ……、マコトだったかな」って。それで「はあーっ!?」って(笑)。『阿賀に生きる』(1992)をシネヴィヴァンで見た記憶がまだ鮮烈で、あの佐藤真が姉と同じ部屋で何か撮ってるんだなっていうのが、まずひとつの縁としてありました。

それから96年に、『フリージング・サンライト』という、まだ僕が学生のときに背伸びして撮った白黒・16ミリの長編劇映画があるんですけど、これを撮ったときに川喜多財団で試写をやってもらったんですよ。そしたら佐藤さんが弟子の舩橋淳くん(『フタバから遠く離れて』監督)と一緒に見に来ていたんです。舩橋くんはちょうどそのころ留学を考えていて、「ニューヨーク、どうですか?」みたいな話になって。それで彼は僕が行っていたSVAという美大の映画学科に入学して、そこを出たあとは僕が働いていた制作会社に入ったんです。だから舩橋くんとはしばらく同じ職場で仕事をしていたんですよ。

それであるとき舩橋くんが佐藤さんの『ドキュメンタリー映画の地平』(上下巻、凱風社、2001)を紹介してくれたんですが、それを読んでものすごい影響を受けました。それもあって僕は『選挙』を撮り始めた。正確に言うと、『精神』を撮ろうと思って準備していたら山さんが立候補するって聞いたんで、『選挙』を同時に撮ってしまったということなんですけど。『精神』の撮影時にも、実は佐藤さんにアドバイスを求めていて、メールで肖像権の問題とか、日本ではリリース(撮影同意書)とか取るんですか? とか、そういうやりとりをしたことは憶えていますね。

――佐藤監督は『日常という名の鏡 ドキュメンタリー映画の界隈』(凱風社、1997)で平田さんの「現代口語演劇」について書かれていますね。

想田 あの文章は平田さんの『火宅か修羅か』についてでしょう。期せずして今回の『演劇1』でメインの演目になったのが『火宅か修羅か』で、これにも因縁を感じるんですよね。すっかり忘れていたんですけど、こないだ読み返してびっくりして。いろいろつながっていて恐い(笑)。

―

■演劇を撮る

――稽古風景を何度もくりかえし撮られています。『火宅か修羅か』では、舞台に中心がないというか、いろんな場所でいろんなことが同時多発的に起きています。カメラをどこに置くかがかなり難しかったのではないでしょうか。

想田 最初は失敗ばっかりで。平田さんの演劇は基本的にまさに中心がなくて、無駄なものがひとつもないわけなんですよ。無駄な会話がいろいろあるように見えて、実は「無駄な会話を人間ってするものだよね」という、そういう描写だから、そういう意味では「無駄」はないわけなんですよね(笑)。主人公がいるわけじゃないし、みんなが同じ重要性をもっているから、勝手にこっちがフレームで切り取っちゃう勇気がなかったんですよ。だからなるべく広い画で、カメラを振りまくって、「全部をカバーする」というようなやり方をしてしまった。でもそれだとぜんぜん良い画が撮れないんです。受身というか、記録というか、こっちの主体性がなくなってしまう。これはやばいなと。知らない間に3週間くらい経っちゃって。ものすごい量の稽古の風景は撮れたんだけど、ひとつも使えないという状況だったんです。

ちらっと思ったのは「2カメ」(カメラ2台)にしようかなと。そうすればもっとカバーできると。そのときに、自分が「カバー」という言葉を使っていることにものすごい違和感があって、なんでカバーしようとしてるんだろうと。それは「観察映画」じゃないじゃんって(笑)。「観察映画」は「出会った体験を映画にする」という、ある意味「体験記」なわけだから、それは逆に言うと「出会わなかったことは描かない」ということでもある。その潔さみたいなもの、見切るということ、あきらめるということが、重要な態度だったりするわけなんです。だからもっと主体的に、「ここを見よう」と決めなくちゃだめだと思ったんです。

それで思いついたのが、「クローズアップで撮る」ということです。それをやり始めたら、いい感じにできるようになってきた。最初に成功したのは、『演劇1』に収録した『東京ノート』の稽古シーンです。延々と3人の女性が台詞を言うんですが、もう何があってもクローズアップで行くぞという、そういう感じでやっていたんです。それでようやく「自分の画が撮れているな」という確信がもてた。あとは「舞台上にまわりこむ」ということ。最初は舞台上に入るというのはすごく失礼な気がしたんです。でも、まわりこんで平田さんの顔を写すとか、向こう側を向いている俳優をとらえるとか、そういうことをしていかないとダメだと思って。最初はおそるおそる入っていったんですけど、そしたら平田さんも何も言わないから、いいかなと思って。その辺が大胆不敵なところでもあるんですけど(笑)。「いいや、やっちゃえ、怒られたらやめよう」って。

――実際に「怒られた」ことはあったんでしょうか? 驚いたのは、劇団の運営にまつわる、通帳の預金残高などの具体的な数字もあっけらかんと写されているところです。あのシーンも許可を取るようなことはなく?

想田 もうすべてOK。すんごいオープンです(笑)。

――ワイズマンにもいくつか舞台を対象にした作品の系列がありますが、『パリ・オペラ座のすべて』(2009)を撮ったときに、「何度も同じ演目を撮っていくうちに修正を加えてゆくそのプロセスが、劇映画の撮影のようだった」と語っています。

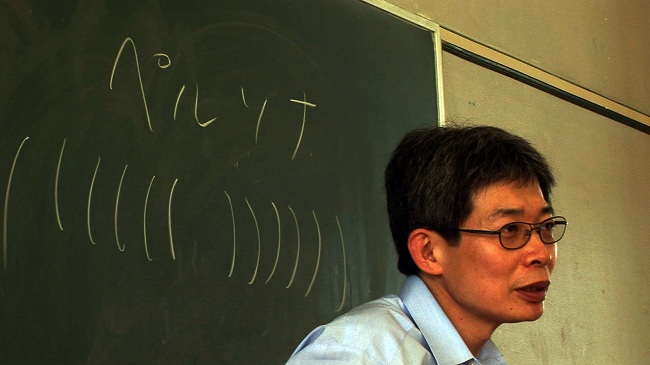

想田 劇映画を撮っているような感じ、というよりは、何だろうな。ドキュメンタリーについて僕はいつも「虚でも実でもない、その中間をうろうろするものだ」ということを持論として言っているんですけど、そういう意味では、グラデーションとしては非常に虚構の側にシフトする映画にはなったと思っています。演技のプロたちに加え、平田さんという「人間とは演じる生き物である」という人間観をもつ劇作家を撮っていると、だんだんと「いま写っているのは何?」という感じになってくるんですね(笑)。カメラに対してすごいオープンだから、最初は「すごい撮りやすい人たちだな」と思うわけですよ。変にカメラの前で硬くなったりだとか、うわずったりしない、いつも通りの感じなんですね。ある意味「素」が撮れてるという感じ。だけど「ほんとに素? 演じてるんじゃないか?」というふうな気になってくるんです。それでだんだんフラストレーションが湧いてくる。ずっと仮面=ペルソナを見せられているような感じがして、深層に到達するのを阻んでいるような。でもそのとき逆に、「人間には素というものがあって、ドキュメンタリーにはそれが撮れるものだ、それを撮りにいくものだ」というイメージで、今までドキュメンタリーをとらえていたんだなと気づかされたんです。

たまに平田さんが素の部分を出したんじゃないか、という瞬間があるんです。東大の学生から「なんで演劇が役に立つと言うんですか?」と訊かれたときに、けっこうムッとした顔で長い間沈黙するんです。あのときなんか「お、いつもと感じが違うな」と思うわけですよ。だけどよくよく考えると、「ここは6秒くらい間を空けたほうがムッとした感じがより伝わる」みたいな計算の上での演技かもしれない(笑)。だからわからないなって。でも、今まで撮ってきたドキュメンタリーで、「これは確実に素が現れている」ということを僕が言えるのかと言ったら、ひとつも言えないんですね。僕は人間の「やわらかい部分」という言い方をしていて、それを撮りたいという欲望にドキュメンタリストは衝かれている。だけど「あ、今、やわらかい部分が撮れた」というのは勝手にこっちが思ってるだけですから(笑)。

―

■日常生活の演劇性

想田 『精神』(2008)でも、患者さんが非常にプライベートな感情を吐露したと思っても、それは僕がそう感じてるだけなのであって、そこにどれだけの演劇性というか、フィクションが混じっているかは誰にもわからない。もっと言うと、こんなふうに話している普段の人間関係、カメラが介在していない場合にでも実はそうです。そういうことに気づき始めると、全部が演技に見えてくる。「日常生活の演劇性」みたいなものに気づかざるを得ないわけです。『精神』における、「正常」と「異常」の区別が溶解してしまうという意味での「演じること」と「素であること」、虚と実の境界線が溶解してゆく曖昧模糊とした体験を、今回の作品ではしたところがあると思います。

――『精神』とのテーマ性にも深いつながりがありますが、『選挙』でも政治の演劇性という部分で強くつながるところがあると感じます。ご自身の作品歴のなかで『演劇』はどのように位置づいていますか。

想田 ある意味連作みたいに見えてくるところがあって、『選挙』でやったことがかたちを変えて現れてきている。あるいは『精神』でやったことも。平田さんがメンタルヘルスの会合に行ったりだとか、ロボット演劇のロボットがニートだという設定だったりとか。あとは、猫(笑)。僕も意識的に他の作品とのブリッジみたいなものを入れています。『演劇1』には、『Peace』(2010)の柏木の父も出ていたりするんですね、ヒッチコック(のカメオ出演)みたいに(笑)。

――一種の連作ではあるんですが、微妙にアプローチが違ってきているのではないでしょうか。とりわけ『選挙』と『精神』のあいだに大きな変化があると感じます。『精神』では患者さんたちと監督のコミュニケーションの映画になっていて、『選挙』で徹底的にやられたような「観察映画」の厳格さから自由になったところで作られている印象をもちます。今回の『演劇』では、平田さんや役者さんたちに対して、どういう距離のとり方をされていたのでしょうか。

想田 感じとしては、『選挙』を撮っていたときと似ていましたね。『選挙』のときも、誰も僕に介入してくる人はいなかった。話しかけてくる人がいても、「カメラはここにいませんので」と言うと、「お約束」として認識してくれた(笑)。

青年団もそういう感じだった。僕の作品についてもたぶん知っているようだったし。みなさん作り手ですから、僕が何を撮りたいのか、なんとなくわかるわけですよ。こちらのいわばディレクションに応じたふるまいをしてくれたと思います。そういう意味では『選挙』に回帰する部分もあるんですが、ただ僕の意識そのものは、『精神』と『Peace』を経てすごく変わってきているんです。自分が映り込むということに対する抵抗とか、タブー感みたいなものはもう一切ない。だから今回は「〈リアルな虚構〉を作る人たちを撮っている僕も、〈リアルな虚構〉を作ろうとしているんだ」ということを積極的に観客に思い起こさせたいという意識がだんだん出てきた。映画の冒頭、平田さんにピンマイクをつけるシーンを入れたのもそのためです。あと、普通僕はピンマイクを隠すんですが、隠している場面と表に出している場面とを、今回は意識的に混在させているんですね。『演劇2』の冒頭でも、平田さんがひとしきり本音めいた青年団の運営の話をするんですが、女優さんのひとりが「あれ、平田さんマイクついてる!」って(笑)。平田さんはいったい誰に向かって話していたのか、あの瞬間にわからなくなるんです。もし『選挙』しか撮っていなかったら、まっさきにカットしていた部分だったと思うんですけど、今回は積極的に入れています。

――あらゆる場面で平田さんや役者さん達が「素」であるかどうかわからなくなりますが、その「わからなさ」については、想田監督としては「もうわからないものなんだ」というふうに決着をつけられているのですか。

想田 作中で平田さんがタマネギのたとえで言ったように、タマネギにもいろんなレイヤーがあるじゃないですか。だからそういう意味ではその先にも行けるとは思うんです。ただどこまでが皮で、どこからが実なのかというのは、いずれにしろわからない。下手すると本人もわかっていない。僕もいまこうして話していながら、どこまでが自己演出で、どこまでが本心なのかはわからない。本心を話しているつもりであっても、それをどう表現するかというのは演出じゃないですか。言いにくいことでもニュアンスを変えて伝えることができる。それができるのが大人。いろんなペルソナ(仮面)で演技できるのが大人。それができないむきだしのままの状態は子どもですよね。そのペルソナの重層性を身につけていくことが大人になるということだとも言える。一周まわって、やっぱり「人間は演じる生き物である」という(笑)。

平田さんで典型的なのは、いろんなところでワークショップをやっているのを撮りに行くと、全部同じ台詞なんです。一言一句全部同じ。ジョークまで全部いっしょ。だからカメラで撮られているときのペルソナも、おそらく開発している(笑)。

―

■平田演劇と小津映画

――平田さんの演出について、役者さんたちが、楽譜があらかじめあるような「音楽的なもの」だとおっしゃっていますが、わたしは数学的ないし科学的だとも感じました。役者さんに秒数で演出をつけられますし、自分の演劇を「実験」だとも発言されています。平田さん自身が劇団の経理をやっていることも、あるいはつながっているように見えました。

想田 ふしぎな方ですよね。僕が恐れていたのは、平田さんにできた映画を見せたときに、「このショットとこのショットの間、3秒つめて」とか言われるんじゃないかなって(笑)。それをすごい恐れていたんですけど、一切なし。あれだけのコントロール・フリークに見えて、実はそうじゃないんですよね。

音楽的だというのは僕も感じますね。数学的というのもそうかもしれません。音楽と数学はともに、神が創った世界がいかに完璧に調和しているかを証明するためにできたんだと言われていますけど、そういう意味では通じるものがあるのかもしれない。

――平田さんの演劇はどこか「映画的」だという気がします。作中でも青年団所属の深田晃司監督のブレッソンについてのレクチャーが出てきますが、そこで小津安二郎の演出とともに平田さんの演出にも話が及んでいます。ブレッソン=小津=平田というラインが見えてきます。

想田 平田さんの『東京ノート』は、小津の『東京物語』(1953)へのオマージュという側面があるわけですよね。平田さんはおそらく小津作品はすごく研究しているんじゃないかと思います。小津さんの演出も、「コーヒーに砂糖を入れたあとにスプーンを3回まわす、2回じゃなく3回だ」とか、ショットの長さに関しても、「8秒がいい」とか言ったりするんですよね。実際はわかりませんが、平田さんも小津の演出法みたいなものは意識されているんじゃないかなと思います。

海外でも小津とブレッソンを比較するような論文はけっこうあって、僕も学生時代読んだ記憶があります。僕ももともと小津は好きなんですよ。実は映画をやり始めたのは小津がきっかけのようなところもあって、最近思い出したのが、東大時代、僕はぜんぜん映画は見ていなかったんですが、たぶん川本三郎さんの評論だと思うんですけど、雑誌の短いコラムに小津作品について書かれていたんです。『晩春』(1949)か何かのストーリーを書かれていて、それがすごく面白いなと思って。当時僕は小津を一本も見たことがなかったんですけど、これは絶対に見なきゃいかん、となぜかそう思ったんですね。そのころ松竹から、5万円くらいの小津全集のレーザーディスクが出ていたんですが、金もないのに買っちゃったんですよ。それで観て、小津ってすごいなと思って。それが映画を志したきっかけだったような気がしますね。アメリカの映画学校の授業でも小津を見たりするんですよ。それで『東京物語』の松竹のマークが出て音楽が鳴り始めた瞬間に涙が出たりとか(笑)。小津は僕にとって特別な作家です。だから今回平田さんに興味が向いたのも、やっぱり何か通じているんでしょうね。

―

■『演劇1』と『演劇2』――自転車の両輪

――今回の作品は『演劇1』と『演劇2』でもって「観察映画」の第3弾と第4弾とされていることからもわかる通り、それぞれ独立した作品として考えられているのだと思います。どのように別個の作品として編集されたのでしょうか。

想田 まずは撮影素材の量にあっぷあっぷしましたね。海ですよ、素材の(笑)。いままで体験したことのない素材の量だったので、それのマネージの仕方がよくわからなくて、それを全部見て書き起こしたりするのに6ヶ月かかっているんですよ。そうすると最初のほうに見たものをもう忘れている(笑)。そこで考えたのは、素材を小分けにしたほうが考えやすいんじゃないかな、と。あらためて考え直すと、今回9つの演目を撮っているんです。演目ごとにまず素材を分けて、そこから編集していけば、1/9ですからそんなに多くはない。そうしてやっていくと目に見えて成果が上がっていって、いくつかのタイムラインが出てきた。そしたら今度はそれを壊して、またさらに構築していく。

『演劇1』と『演劇2』で平田さんがやられていることは、彼のなかでも意識が実際に分かれていると思うんですね。それは僕も映画作家として経験していることで、映画を作るということと、それをプロモーションするということとか、自分の方法論について語り、広めてゆく活動とは別物だという意識があって、しかもそれは自転車の二つの車輪のように、両方もっていないと、映画も演劇も成り立たない。今回の作品は『演劇1』だけでも『演劇2』だけでもダメなんですね。両輪として連動しながら動いていかないといけない、という感覚がもともと僕にはあるから、平田さんの活動もそういうふうに見えるんです。一本の映画に仕上げようと思っていた時期もあるんですけど、別立てにしたほうが面白くなると思ったし、人間の生理として理解がしやすい。そういうことに編集中に気がついたんですよね。

あとは構造上、どうしても最後をあの「ハッピーバースデー」のシーンで終えたかったんですよね。あれは撮っているときからこれは映画のラストになるんじゃないかと思っていたんで。そうすると、あれは『火宅か修羅か』の稽古の一部なので、それを際立たせないとあのシーンは活きてこない。そこに『演劇2』の要素をいろいろ入れてしまうと、ぼけちゃうんですよ。ちなみにあのシーンは、カメラのポジションも動きも光量もバッチリで、自分で言うのもなんだけど、ドキュメンタリーのカメラマンとしてはけっこうなファインプレイなんですよ(笑)。

――撮影中から、これはふたつくらいに分かれそうだという感覚はあったのでしょうか。

想田 少しありましたね。これだけ撮っていて、しかも面白いものが撮れている実感があったので、一本にするのはちょっと無理だろうなと。それに、何度もくりかえされる稽古を、一回しか見せなかったら何も伝わらなくなっちゃう。その「くりかえしている」ということを見せないといけないので、必然的にひとつのシーンが長くなるだろうというのはわかっていたことですから。ただ、撮っていて、実は3部作になるんじゃないかと思っていた時期もあります。第3部は「演劇の未来」ということを考えていたんです。たとえばロボット演劇であり、海外との交渉であり、ということをもうひとつ別立てにすることもできそうな気もしていたんですね。最終的には第2部と第3部とはいっしょにしたほうが作品的に強くなると思ったので、編集がかなり進んだ段階で第3部の構想は捨てました。

―

■「砂粒」から世界を見る

――編集はひたすら完成に向かっていく直線的な作業だと思うのですが、撮影については、いつ撮り終えるかという判断は、どのようにつけられるのですか。

想田 これは難しいですね。今回でいうと、当初は2008年の7~9月で撮影を終えようと思っていたんですよ。ところが、撮っていると平田さんが「11月には世界初のロボット演劇がありますよ」とか言うから、「世界初? それは撮らないと」って思うじゃないですか(笑)。しかも夏に撮影しているときには、たとえば『冒険王』と『サンタクロース』はまだ稽古しかしていなくて、それの公演が11月、12月にあるとか。だからそれも日本に帰ってきて撮る。そのあと今度は「2月と3月にはフランスで公演があるよ」って言われて、「……これだけフランスで認知されている人の劇団を撮っていて、フランスで撮らないっていうのは」って思いますよね。だからだんだん雪だるま式に素材は増えていく。

実は3月にフランスで『砂と兵隊』を撮り終えたときには、「もうこれで終わり!」と思っていたんですけど、そしたら今度は政権交代があって、平田さんが内閣参与になる。鳩山さんのスピーチ・ライターをやっていると聞いて、「はあ!?」って(笑)。また再開か、って感じになる。それで青年団の窓口となってくれた太田さんに「今度鳩山さんといつ会うんですか?」って聞いて、撮れそうだったらそれも撮っちゃえっていうふうに思っていたんですよ。だけどちょうど僕が『Peace』を撮影していたりだとか、『精神』の海外上映がたけなわな時期だったんで、ちょっと無理だったんですね。たぶんそれを撮っていたらもう一本作らなくちゃいけない感じだったんですよ。撮ってたら今頃はまだ完成していないと思いますよ。

――撮影をいつやめるかについては、いつも悩まれるものでしょうか。

想田 悩みますね。被写体の人生はずっと続くので、こっちが「ハイ、ここまで」と言わない限り、終わらないですからね。いや、被写体が死んじゃってもその人についてのドキュメンタリーは撮れます。本にも書いたんですけど、ドキュメンタリーというのは、自分の有限性を認識することでしか作りえない芸術様式だと思っているんです。自分の時間は有限だし、自分の撮れるものは有限だし、それこそ芝居の稽古を撮っているときに、全部を撮ろうとするんじゃなくて、今回はこの角度だけにしようと見切ることは、ある意味では自分の有限性を受け入れることだと思うんです。世界というのはあまりにも巨大すぎて、僕らが切り取れるのはほんの一部分でしかない。ほんの砂粒くらいのものでしかないわけです。それをあたかもすべてを撮れると思うのは幻想であり、逆に砂粒から何が見えるのかということが勝負なんだと、そう思います。

世界の限られた狭い部分をなるべく深く掘り下げることによって、その外の世界を想像させようということ。それは平田演劇とも通じるところがあって、作中でも平田さんは「演劇では限られたシーンしか見せられない」ということを言いますよね。舞台の外で起きていることを観客の想像力に委ねるのが演劇という芸術だと。多かれ少なかれ、ドキュメンタリーにも、映画にも、そういう側面があると思うんですね。演劇よりは、いろんな場面を展開して見せられるんだけど、それでも有限であることには変わりはなくて。視点を定めて狭く深くやったほうが、かえってこの世界の構造を取り出すということがしやすくなる。いわゆる経験科学や統計とは逆の発想でやらないといけないのが、ドキュメンタリーなんじゃないかな。 (了)

―

【作品情報】

『演劇1』

監督・製作・撮影・編集:想田和弘/出演:平田オリザ、青年団・こまばアゴラ劇場の人々

2012年/日本・米国/2時間52分/HD /観察映画第3弾

『演劇2』

監督・製作・撮影・編集:想田和弘/出演:平田オリザ、青年団・こまばアゴラ劇場の人々

2012年/日本・米国・フランス/2時間50分/HD /観察映画第4弾

★2012年10月20日よりシアターイメージフォーラムにて公開中。他全国順次公開。

公式サイト:http://engeki12.com/

―

【監督プロフィール】

想田和弘 そうだ・かずひろ

1970年栃木県足利市生まれ。東京大学文学部卒。スクール・オブ・ビジュアルアーツ卒。93年からニューヨーク在住。NHKなどのドキュメンタリー番組を40本以上手がけた後、台本やナレーション、BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践。

その第1弾『選挙』(07年)は世界200カ国近くでTV放映され、米国でピーボディ賞を受賞。ベルリン国際映画祭へ正式招待されたほか、ベオグラード国際ドキュメンタリー映画祭でグランプリを受賞した。第2弾『精神』(08年)は釜山国際映画祭とドバイ国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞、マイアミ国際映画祭で審査員特別賞、香港国際映画祭で優秀ドキュメンタリー賞、ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭で宗教を超えた審査員賞を獲得するなど、受賞多数。2010年9月には、『Peace』(観察映画番外編)を発表。韓国・非武装地帯ドキュメンタリー映画祭のオープニング作品に選ばれ、東京フィルメックスでは観客賞を受賞。香港国際映画祭では最優秀ドキュメンタリー賞を、ニヨン国際映画祭では、ブイエン&シャゴール賞を受賞した。著書に『精神病とモザイク』(中央法規出版)と『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』(講談社現代新書)がある。最新作『演劇1』『演劇2』の劇場公開に合わせて、岩波書店から『演劇 vs. 映画ードキュメンタリーは「虚構」を映せるか』を刊行。