「一九九八年八月一〇日。わたしは「故郷」を棄てる旅に出た」。

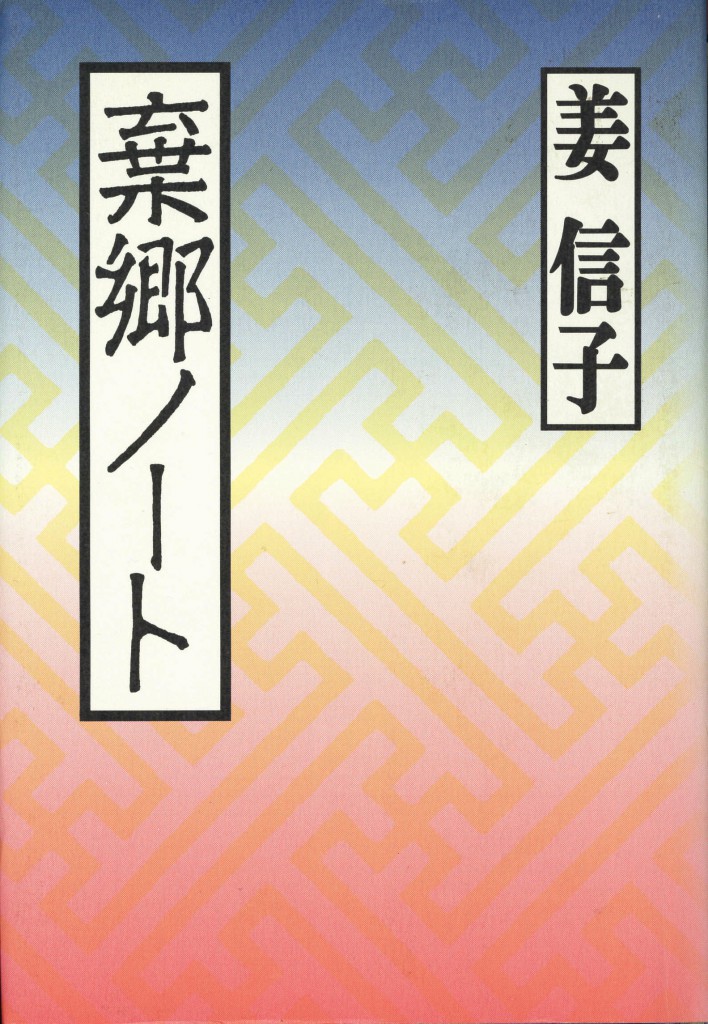

故郷を棄てる、という衝撃的な宣言からはじまる本書『棄郷ノート』(作品社、2000年)は、作家・姜信子が韓国、上海、満州を巡る旅の記録である。

横浜で生まれ育ち、「在日韓国人三世」でもある姜は、日本や韓国で暮らした実体験から、文化の違い、偏見を通して「民族」や「国家」を問う『ごく普通の在日韓国人』(朝日新聞社、1987)で作家デビュー。近著には、「はじまれ」という言葉が感動的に響き渡る『はじまれ 犀の角問わず語り』(サウダージ・ブックス+港の人、2011)などがある。

横浜、東京、熊本、韓国・大田と暮らしてきた姜は、どの場所にいても、「日本人」や「韓国人」と信じて疑わない人々のあいだで違和を感じ、「帰郷」ならぬ「棄郷計画」を思いつく。本書にはっきりと書かれているわけではないが、一言付け加えるならば、姜は暮らした場所に対する嫌悪や非難といった感情は抱いていないように思う。わたしたちが無自覚に受け入れてしまっている「日本人」や「韓国人」、「民族」や「国家」に縛られない生き方を模索する姜は、「幻想としての「故郷」」を棄てようと旅に出る。

「故郷という空間のなかには、われらの美しい過去、われらの純粋かつ神聖なる起源という幻想が紛れ込んでいる」。

「故郷」という言葉がつよい意味をもって語られ始めたのは、わずか100年あまり前にすぎない。それは民族や国家という観念とつよく「結びついた心象風景」だった。

「心象風景」における「故郷」の変遷について、すこし具体的なイメージを挙げてみたい。(おそらく、この例は「故郷」の細分化にすぎないのだろうが……)。列島の住人における外部とは、川の向こうであり、山を越え、海峡を渡った向こう側……、だった。土地のものが外遊から帰ってくる。行商が伝聞をもたらす。島を見つけたものが海から帰り、その島のうえでよその土地のものと魚を売り買いしたと伝える。海に出たまま帰ってこないものがいた。どうやら海の向こうに見知らぬ土地があるようだ。そうやって生活に密接なところから、ひとによってもたらせる外部によって、土地ははじめて意識される。列島のうえにも、それぞれの「故郷」が百花繚乱に咲き乱れていた。それらがあるとき「日本」というひとつのフィクショナルな枠組みのもとに絡めとられた、「日本」というひとつの起源をもつイメージに回収されたと想像することができる。

「「美しきわが故郷を守れ」という言葉が、「美しきわが民族、美しきわが国家を守れ」という言葉にストレートにつながっていく回路が、人々の頭に組み込まれた」と姜は言う。その言葉は、土地をもたないディアスポラの民として、「韓国人」でも「日本人」でもなく生きざるを得ないひとりの人間の言葉として、上述の「土地」からも離れた、強靭なしなやかさを持つ指摘となり得る。「故郷」を棄てるという行為は、観念とフィクショナルな連帯に縛られた回路を断つ、その一歩であると考えたい。

そのうえで、戸籍上の故郷を訪ね歩く「韓国編」も、姜にとっては、Rootsへさかのぼる旅にあらず、「一切の幻想を棄てたゼロ地点に向かう旅、ゼロ地点から未来に伸びる新しい道(Routes)へと足を踏み出してゆく」過程と認識されていた。

じっさいにその過程のなかで、じつは戸籍の住所が存在しないという事態に遭遇する。韓国にある本籍の地名は「パナム面テチョン里」、だが祖父が住んでいた地名は「ポナム面テロン里」としてしか存在しなかった。つづいて転籍後の住所にいたっては「いまも昔もありません。親戚も見つかりません」と言われてしまう始末だ。存在すらしない、架空の住所を背景にもった存在。無条件に信じていたものが、そもそもフィクションだったという転倒について、姜は次のように述べている。

「幸か不幸か、“架空”の世界に走る微妙な地層のズレ―断層―に身を置いてしまった、あるいは置かれてしまった者がいる。おそらくは、私もまたそのひとりだ」

そして、その断層上で世界を眺め直してみたときに、世界は反転する。どちらの世界が“架空”であるのか。とある“架空”の物語を前提とし、その物語を共有することで成り立っている世界をつよく認識した姜は、「この“架空”の世界の危うさに鳥肌が立つ」と呟く。“架空”という言葉を通して反転した地点、“架空”の住所が記載された2つの戸籍が、本書の背後に「ゼロ地点」として横たわる。

韓国、上海、満州を巡るこの旅の伴走者となるのが、作家・李光洙だ。日本の植民地下であった朝鮮半島における韓国近代文学の開拓者であり、独立運動家でもあった彼は、戦時中に一転、「内鮮一体」を唱え、「朝鮮人学徒を戦場に送り出す役割を果た」す。戦後の韓国においては「親日派」のレッテルを貼られ、1949年反民族行為処罰法によって逮捕、1950年に勃発した朝鮮戦争の際に北朝鮮に連行され、その後病死したと言われている。

本書は「親日派」と呼ばれた李光洙の本意を巡る旅でもある。李を知る人物を訪ね、小説『無情』や『有情』などの一部が引用され、その作品や生涯を手がかりに、李の本意の推察を試みる。姜にとって、「民族」、「裏切り」、「親日派」という言葉をめぐる思いは、「棄郷」と切っても切れぬものだった。「民族」とは何であるか? 「裏切り」とは何であるか? 「親日派」とは何であるか? それらは朝鮮半島を舞台とした問いにとどまらない、フィクショナルな連帯そのものを巡る問いかけとして読むことができる。

それら一連の問いに含まれる同一性を拒む姜は、答えのかわりに「乱場(ナンジャン)」というヴィジョンを投げかける。

李光洙という存在に導かれた「乱場」というヴィジョン。刊行当時「動き出す穴」と評された李光洙の長編小説『無情』(1917)から、姜がかきたてられたイメージをいくつか記したい。「世界が蠢く穴でいっぱいになる。いままさに目覚めんとする世界」、あるいは「穴が目を覚まし、蠢めき始める。新しい世界を思い描く植民地の近代青年たちの、夢の数々が芽吹き始める。はじまりの風景」。穴が蠢く、はじまり、目覚め、それら李の小説から喚起されたイメージに対し、姜は「乱場」というヴィジョンで自らに応答する。

「猥雑な市の空間を指す韓国語」である「乱場」。辻に立った市には、村から村へ移ろう異人たちが集う。そこで商い、語り、歌い、踊ることで生まれる混沌のダイナミズムが、日常生活に新しい空気を呼び込む。「乱場」を通して「はじまりの混沌」を描く姜のヴィジョンの驚くべき射程が開かれるのは次の箇所である。

「朝鮮の日常生活に定住していた多くの人々が、旅する異人となることを強いられて東アジアを動き始めた時、すでに東アジア全体が一つの巨大な乱場となっていたのである」。

フィクショナルな連帯や幻想の観念にこだわりつづけるわたしたちには覗き得ない、語られなかった歴史、もうひとつの可能性のヴィジョンの提示。およそ100年前の小説に導かれた姜が投げかける、100年以上前に「はじまり」をもつ、「故郷」を棄てたものたちによる、東アジアのもうひとつのRoute。

誤解のないように付け加えると、もちろんそれは植民地/被植民地、支配/被支配のもとで強いられた移動を肯定するものでも、またその渦中に生まれゆくものでもない。

「故郷」を巡る旅にはじまり、「幻想」をひとつひとつ執拗に問い続け、架空の住所という世界の断層に身を置き続けた姜は、「幻想」の物語がけっして語らない過去から、未来に伸びるRouteを想起する。「民族」や「国家」あるいは「故郷」というひとつの起源をもつ物語を前提とし、またその共有を強いられる、近代の巨大な“架空”の連帯を棄てる生き方を模索する姜は、「寄る辺なき民のひとり」として、あるいは「異人」として、「わたし」と「あなた」を結ぶ共通の物語を失った戸惑いのなかで立ち尽くす。そこで語られる、新しい物語を模索する。姜はその鍵として「想い起こす」という言葉/行為を強調する。

近著『はじまれ 犀の角問わず語り』収録の「熊本、コリア、洗足池、キラウエア」。ハワイの日系移民一世が過酷なプランテーション労働のなかで歌いはじめた「ホレホレ節」を調べる姜は、「ホレホレ節」を伝えるべく尽力するハリー・ウラタ翁を訪ねる。その作中に、「想い起こす」という姿勢を持続させながら旅をつづける姜信子を見出す、痛切な一節がある。最後にその部分を引用したい。

「 また別の旅の夜、たったひとりの旅の宿で、わたしは闇の底からうわー

んゆらーんとたちのぼってくるいくつもの声を聴いていました。

忘れないで、忘れるな、忘れてはならない、忘れられてなるものか……。

思わず闇に向かってわたしは声を返している。

忘れない、忘れさせない、わたしが聴いている、わたしが言葉にする、

わたしが語る、あなたに約束する。

忘れたいわたし、忘れ去られたいわたし、忘れさせたくないわたし、聴

くわたし、語るわたし、約束するわたし、旅するわたし、どれもがホント

のわたし、わたしのホント。」

【著者紹介】

姜 信子 きょう・のぶこ

1961年、神奈川県生まれ。作家。東京大学法学部卒業。86年、『ごく普通の在日韓国人』で第2回ノンフィクション朝日ジャーナル賞を受賞。著書に『かたつむりの歩き方』(朝日新聞社)、『わたしの越境レッスン韓国編』(朝日新聞社)、『日韓音楽ノート』(岩波新書)、訳書にカニー・カン『遥かなる静けき朝の国』(青山出版社)などがある。

【書誌情報】

『棄郷ノート』

作品社 2000 年3月発行 本体2,000円 46判上製 262p

ISBN 4-87893-345-3

【執筆者プロフィール】

中里勇太 なかさと・ゆうた

1981年宮城県生まれ。編集業・文筆業。『KAWADE道の手帖 深沢七郎』(河出書房新社)に作品解説を寄稿。他に評論「死後・1948」(文藝別冊「太宰治」)、「応答としての犯罪的想像力」(文藝別冊「寺山修司」)、「わたしたちは想像する」(祝祭4号)など。Zine「砂漠」クルー。昨年は岩淵弘樹監督『サンタクロースをつかまえて』のパンフレット編集(製作:砂場)もつとめた。