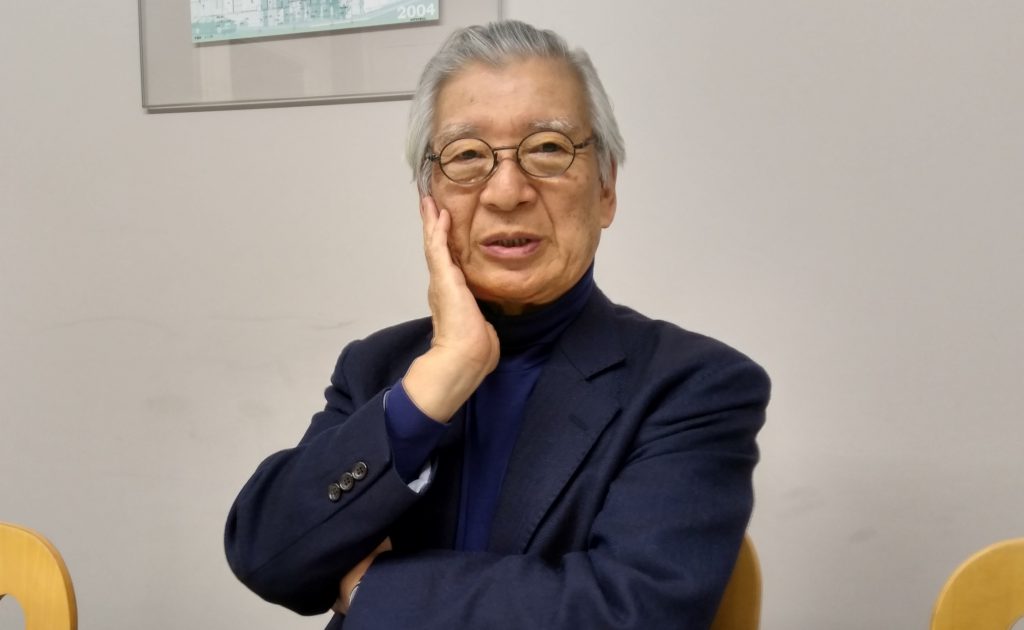

大森康宏さんは日本を代表する映像人類学者である。若かりし頃にフランスへ留学し、ジャン・ルーシュから直接、映像制作の方法を習ったことは有名である。その後、フランスのロマである「マヌーシュ」に関するドキュメンタリー映画を完成。国立民族学博物館に所属しながら、セネガル、ニジェールなどの西アフリカ文化、インドネシアやミクロネシアの伝統文化、そして日本ではイタコや神楽などの民族誌映画を撮影してきた。このほど『東京ドキュメンタリー映画祭2019』にて、大森監督の特集上映を企画したのを機に、これまでの映画制作を振り返っていただいた。

(聞き手・構成・写真=金子遊)

パリ留学時代

——映像人類学者になられる前はどのような学問を学んでいたのでしょうか。

大森 私は1960年代の半ばに立教大学経済学部に在籍していました。ちょうど学生運動がはじまる前ですが、その当時は経済学部がもっとも就職に有利だといわれていました。学生運動がはじまってしまうと、勉学に手がつけられない状態になりました。当時の経済学の勉強方法は、学生が本を読んで理論を身につけるという座学が中心でした。それで私はフィールドワークを重視する人文地理学専攻の飯塚浩二先生の授業を受けました。そして学生時代にヨーロッパへ行き、ヒッチハイクしながら、フランスのプロヴァンスからスペインにかけての乾燥した農村地帯を調査しました。しかし、当時の人文地理学は人間を直接には扱わない学問なのでどこか自分に合わない感じがあって不満を抱えていました。

立教大学を卒業した後、私の住んでいた荻窪からほど近い阿佐ヶ谷にいた岡正雄先生に面会しました。岡先生は明治大学大学院で文化人類学を教え、当時イヌイット(エスキモー)調査を終えたばかりでした。お話を聞くうちに、実地に調査していく民族学という学問の形態がおもしろいと考えるようになりました。さっそく岡正雄先生の聴講生になりました。そこでは祖父江孝男先生の指導も受けました。そうやって東京大学か川田順造先生のいる埼玉大学の大学院へ進学する準備をしていましたが、1998年になって学生運動が激しくなり、多くの大学が院生を取らないことになりました。それで岡先生は阿佐ヶ谷の自宅に私を呼び、「いま日本にいても勉強にならないから、ヨーロッパかアメリカに留学したらどうだ」と薦められました。しかし、学生運動に関わっていた私は、アメリカの軍事プレゼンスに反対しているのに米国留学するのには抵抗があり、フランス留学がいいと考えるようになりました。フランス語は向こうで学べばいいということで、1970年にトゥール大学社会学部の修士課程に留学するためにフランスに渡りました。

まずは1年間、パリから200キロほど離れたこのトゥールという町でフランス語を学んだ後、大阪大学にいたこともある芸術社会学者のジャン・デュヴィニヨ先生のコースに入りました。社会学部の修士課程に入学したものの、民族学を学びたいという希望があったので、しばらくして、パリ第5大学の民族学修士課程にも登録しました。そこではヨーロッパ研究者のロバート・クレスウェル教授や、人類学者のジョルジュ・コンドミナス教授達が指導をしていました。フランス語は学びましたが、いざ授業に出席すると何を言っているか全然わからない状態でした(笑)。フランス語を覚え始めた頃、トゥール大学に入ってすぐの1970年11月、三島由紀夫が市ヶ谷で割腹自殺事件を起こしたのです。すぐにデュヴィニヨ先生がやってきて直接私に「三島について論文を書いたらどうだ。三島由紀夫がどのような経緯でこの事件を起こし、日本ではそれがどのように受け止められているのかを」といいました。そこで日本から資料を取り寄せて、それをまず日本語でまとめ、フランス語に翻訳して提出しました。それがフランスでの最初の論文です。

その後、72年にパリ5区にあるソルボンヌ本校の大学院で人類学を教えていたクレスエル教授につき、それと並行してコレージュ ド フランスのレヴィ=ストロースの講義も受けました。こうしてトゥール大学とパリ大学の大学院を往復する研究生活を2年間ほど続けました。クレスエル教授にフランスのことを研究したいと私の要望を伝えましたが、フランスにいてフランス文化研究では異文化や異なる言語を研究する民族学にはならないといわれました。当時の人類学教室では、アフリカやブラジル研究が流行っていて花形でした。そこで私はフランスに滞在しつつ言語も文化も異なる民族集団を探し、トゥールの市場でよく眼にしたマヌーシュ(ジプシー)の人たちを研究することにしました。

ジャン・ルーシュに弟子入り

——はじめは民族誌映画を撮るというよりは、人類学の研究者としてパリに渡ったわけですか?

大森 そうです。しかし、その一方で、私は映画制作に興味がありました。日本映像記録センターを紹介されて、テレビ局の人たちと接する機会があり、牛山純一プロデューサーとも知り合いました。パリの高等専門大学院第5大学で教えていた、ジャン・ルーシュについて勉強するのがいいといわれました。日本では映像と民族学を一緒にやろうという人など、その時代はほとんどいませんでした。

マヌーシュの人たちは移動するので、フィールド調査においてノートで記録するのは限界だと感じていました。周囲の人たちに、それならばフィルム映像で記録するのが一番だと勧められました。ルーシュはちょうどドゴン族の祭祀を撮った大作『シギ』シリーズの1番目と2番目の作品を編集制作していた時期でした。さらに、彼は弟子をとらない主義だと噂をきいていました。何度も忙しいからといって面会を断られもしました。しかし、ルーシュの秘書から、しつこく研究室を訪ねたらいいとアドバイスをもらい、1973年にはルーシュから入門を許され、高等専門大学院に登録し、パリを中心としてトゥールと往復する生活になりました。

当時、ドキュメンタリーでは、撮影するときにシャッター音がでる16ミリのアリフレックスを使用するのが主流でした。それが同時録音がはじまって、機械音の出ないフランスのエクレール社のカメラを改良して、新しいアートンという軽量の映画カメラを売りだした時期でした。そこで日本からさまざまなプロダクションの人たちがフランスに買い付けにくるけれども、彼らはフランス語ができないので、通訳や翻訳の仕事を頼まれました。そこでエルクレールの会社で無償のアルバイトをすることで、映画界やテレビ業界の人たちと知り合い、映画制作のことを学びました。その翌年の夏に責任者から何かお礼がしたいといわれたので、「映画カメラを1ヶ月貸してください」とお願いしました。3本ターレットのエルクレール社の15キロくらいの重い35ミリフィルムのカメラを、16ミリに変換して、レンズも16ミリ用に変え、マヌーシュの撮影をはじめました。

その当時、ジャン・ルーシュの講義には、本校(パリ第5大学)での授業とパリ西部郊外にある第10大学ナンテール校でおこなう授業がありました。ルーシュはソルボンヌ大学の第5セクション、つまり宗教学に所属していましたが、同時に映画制作実習の実技はナンテール校で実施しており、その授業に通いました。授業は非常に実践的で、フィルムの装填の仕方、カメラの扱い方、カメラを担いだときにどのように歩くかなど、細かいところまで多くの映像技術専門家に教わりました。露出とフォーカスを合わせるだけで精一杯のときに、映像で対象をとらえるときに片目ではなく両目でとらえるべきだと叩きこまれました。それとは別に土曜日の午前中から、当時シャイヨー宮(パリ、トロカデロ広場)にあったシネマテーク フランセーズで映像人類学について4時間の授業を受けました。それは概論的なものではなく、外国の若い学生達の作品やプロの記録映画等を鑑賞し討論するという方法でした。ジャン・ルーシュは「君たちは年間で300本から400本の記録・創作映画を観ていれば、自分で作品を制作するようになるはずだ」といいました。

それは月曜日のアンリ・ラングロワの授業の方法と似ていました。ラングロワはひたすら映画を見せていき、学生に考えさせて、最後まで決して結論をいわない講義でした。蓮實重彦さんの講義を受けたとき、「ああ、ラングロワのやり方を踏襲したんだな」とわかりました。当時ラングロワの講義には、ときどきロッセリーニやゴダールが聴講におとずれていました。ラングロワはシネマテーク フランセーズの館長をしていて、私がルーシュの編集室を借りていたので時々私のところにきて「どうだ、マヌーシュの映像編集はできたか」と声をかけてくれました。

私はルーシュに夕飯をおごるから働かないかといわれて、フィルムの巻き戻しなど、手伝いのアルバイトをしつつルーシュの編集作業をやっていたマダム ダニエル・テッシエから様々な編集技術を教わりました。ルーシュは映画のケツ(終わり)を決めて、そこから前にもどっていって、頭まで編集する方法でした。またドゴン族の言語がわかる人を連れてきて、撮影したインタビューを彼に見せて訳してもらい、それを元に編集を組み換えていく方法等も勉強になりました。音声では次にくるショットを音で予期させておく方法等、言葉では説明できませんが、今でも自分の映像を編集していると、そのときに身についたものが役に立っています。