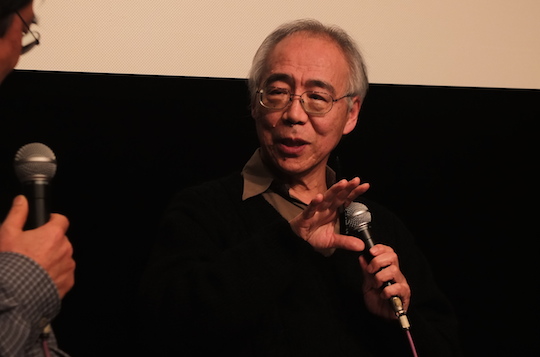

芹沢俊介さん(2014年のCINEMA塾より)

三島由起夫と寺山修司3 それぞれの「死」と時代

えーと、1時間くらいしゃべったかな。じゃあ、もう少しいいですかね。先程、三島と麻原彰晃っていうのは同じだっていうふうに、かなり乱暴な言い方したんですけど、三島さんっていうのは身体というものを自在にしたいっていうふうに考えたわけですね。90年代の麻原彰晃、あるいは80年代以降の麻原彰晃っていうのは、なにを言いたかったかというと、やはり彼も自在ということを考えていました。つまり、身体という枠組みを超えてしまうことをもちろん、精神という枠組みも超えてしまいたかったわけですよね。身体という枠組みを超えてしまえば、空中浮遊なんていうのはできるわけですね。それから意識っていう枠組みを、いや精神という枠組みを超えれば、過去から未来へ自在に飛び交うことができるし、仏教的な言葉でいえば輪廻転生のですね、あらゆる場面をそこでつぶさに見ることができるわけですね。

麻原彰晃は自分はそういうことができるんだっていうふうに考えました。実際にできたかどうかは判りませんけど、身体という枠組みをおそらく彼は十分には超えられていないと思います。ただ、彼が生死のですね、生から死へっていう向かうプロセス、それから死から生へ向かうプロセスに関しては、相当緻密におさえていたということが彼の著作から理解することができます。そういう意味で、麻原彰晃というのは、ぼくはかなり有数な宗教家だというふうに考えています。

それは余分なことですけども、三島との関連でいえば、三島は自分の身体を自在にしたいと考えたわけですね。そして、かなりのところまで持っていった。ボディビルでもって、かなりのところまで持っていった。ところが実は彼は上半身だけが立派だったわけです。足が、足だけがついていけなかったんですね。非常によく記憶しているんですけども、当時60年代に「そごう」デパートが銀座にあって、そこに最初の、たしか最初のエスカレーターがそこにつけられたんですが、そこですっころんだんですね、三島さんがね。

つまり、足が弱っていたわけです。足は随意筋に全体を随意筋にできなかったということだろうと思うんですが、上半身はまちがいなく全身自由に、上半身は自由にすることができたわけですが、下半身は自由にすることができなかったことになります。そういう三島さんという人は、独特の、そういう意味で時代精神が消えて行く。国家とか祖国とか、祖国のための死とか、それから天皇とかですね、そういう概念がリアリティを失っていくわけですけども、ということは一つの時代精神というものが終わりを告げていくわけですね。終わりを告げていく時代精神に三島サンという人は殉じたわけです。そういう存在だと考えることができます。

寺山修司という人は、そこで自分は偶然的な存在なんだというふうに、生まれて来たのも偶然的であれば、さまざまな現在生きているということも偶然的な存在なんだというところで、そこへ突き詰めていくわけですけれども、寺山さんの悲劇というのもまたやってくるわけです。そこのところを簡単に触れておきたいと思いますけれども。さっきも言いましたように、1983年に寺山さんは癌で亡くなるわけですが、癌というのはひと言でいえば老化の象徴なわけです。老化を示す病いなわけです。

これはぼくの考え方ではなくて、近藤誠さんという癌の専門家、放射線の専門医なんですが、『患者よ癌と闘うな』という本のなかで言っているんですけど。癌というのは老化なんだ、老いの病いなんだと言ってるんですけれども。まあ寺山さんは老化を象徴する癌で亡くなっていくわけです。これまた非常に象徴的で、自分の思想そのものによって亡くなっていくというところが、寺山さんらしいといえば寺山さんらしいのですが、同時に寺山さんの一種の悲劇性も語っていたというふうに思えるところです。

で、寺山さんの言ったことでもっとも共感を買い、また反発も買った言葉があります。それは『家出のすすめ』ということなんですね。まあ、いろいろな言い方をしたわけですけど。たとえば「書を捨てよ、街へ出よう」とかですね、いろんな言い方をして、基本的には「家出のすすめ」ということを言ったわけです。ところがですね、70年代の後半になっていくと実は家出をできない子供たちが出てくるわけです。現代でしたらはっきりわかるわけですけど、不登校という子供さんがいるわけですけど。子供たちが多いわけですけど、これはもう家を出られないわけですよね。

非常に象徴的なんですが。それから70年代の半ば以降、何が出て来たかというと、結局やはりこれもそうなんですけど、家庭内暴力という問題が社会問題化してくるわけです。それが70年代の実は後半なんですね。家庭内暴力というのはどういうことかというと、やっぱり家出ができないということと関わっているわけですよ。つまり、なぜ家出ができないかというと、家族が家出ができない構造になってしまったわけです。

寺山さんが「家出のすすめ」を説いたときにはですね、金の卵というのは中学生だったわけですが、中学を出れば、とりあえず家を出るという、家を出ることができるという状況があったわけです。やがてそれが消えそうになってきたときに、寺山さんの「家出のすすめ」が出てくるわけなんですけれども、それでもまだ十五歳という年齢が家出をできる、家を出ることができる年齢であったわけですね。ところが、次第にわれわれの家族というのは、教育家族という家族のあり方に変わって来る訳です。教育家族というのはどういう家族のあり方かというと、なるべく息子を娘を、我が子にですね、なるべく高い学歴をさずけるということが、唯一のテーマになってしまったような家庭なんですね。

そういう家族というのが、われわれの家族のほぼ全体の姿になってしまうのが、実は70年代の前半なわけです。高校を全入というテーマがほぼ完成したのが、70年代の前半です。74年くらいに高校の進学率が90%を超えるわけです。でまあ、そんな時代に入って来て、そういう意味では、社会そのもののなかに家を出るという、15で家を出るということがだから、むずかしいわけです。高校へみんな進学する、90%以上が進学するという事態になる。やがて90数%、100%近くなってくるわけですけれども、ますます家を出るということが難しくなってくる時代に入ってくるわけです。

そういう意味で、寺山さんの「家出のすすめ」というのは、次第にリアリティをやはり失っていくわけですね。そういうふうに、やっぱり70年代というのは動いていきます。寺山さんの思想がインパクトを持ったのは、ですから、そういう意味では70年代にかろうじて入ったところまでではなかったというのが、今からのぼくの判断になるわけなんですが。それはひとつどこで見ていくといいかというと、いま申し上げた「家出のすすめ」ということがですね、もうその言葉がリアリティをもたない、必然性を持たないという、そこにきてしまった、時代がきてしまった。つまり、時代のほうから寺山さんが捨てられていくという、そういう悲劇がここでもやっぱり起きています。

あの、三島さんとちがって不随意筋で生きていくってことでいいじゃないか、ということを徹底的したのが寺山さんですから、そのもっとも象徴的な病いである癌にですね、つまり癌というのは勝手に体のなかで増殖してしまうわけですから、自分の思うようにならないわけです。つまり、その象徴ですよね。不随意であるという、それに体を食い尽くされていくという、そういう亡くなり方をしていたわけです。そういう意味で三島さんと対照的なわけです。三島さんの考え方と対照的なように、死に方もまた対照的であったというふうに見ることができるんではないか、と思っています。

▼page5 70年代 「極私的」という言葉の誕生 につづく