1998年の「OSAKA CINEMA塾」※当時の「映画新聞」より

70年代 「極私的」という言葉の誕生

まあ、さっき「私」あるいは「私の」というふうにして、限定することにリアリティが出て来た、限定しないかぎりはリアリティが出てこなくなったんではないか、ということを申しました。ぼくの1960年代というのは、ものを書きはじめたんですね。もちろん全然売れませんから、仕事しながら物を書き始めた時期なんですけれども。その頃いまとちがって現代詩、詩人というのが、現代詩が非常におもしろい時代だったわけですね。詩と社会、詩と時代というのが相渡っていたというのが60年代であったわけです。

60年代から70年代前半というのは、人、社会、人、時代というものがこう相渡っていたわけですね。ところが詩のなかでも変化がおきてきました。ぼくらが非常に影響をうけた人はもう亡くなってしまった人が多い。荒地派という、そのなかにですね、つい先日亡くなった田村隆一とかですね、もう少しまえに亡くなった鮎川信夫という詩人がいて、そういう人たちにすごく影響をうけて。で、そういう人たちの、田村さんに関しては書いたことはないんですけども、鮎川信夫については本当に好きな詩人で、一冊の本を書いたりですね、詩集の解説を書いたりというチャンスに恵まれたわけです。そういう詩と社会、詩と時代というものが拮抗するというか、詩の言葉が時代の壁に爪をたてることができるという時代だったんですね。ところが、それが少しずつ変容してきます。

変わってきたなという風にぼくらが感じたのは、何だろうこの詩はというのが出て来たのが、鈴木志郎康さんという詩人がいるんですね。ほとんど最近、詩を書かなくなっちゃって、カメラか何か、ビデオとかそちらの方で有名になっちゃった人なんですけど。鈴木志郎康がプワプワ詩という一連の詩を書くんですね、作品を発表するんですね。これもさっぱり分からないんですね。分からないんだけど、何だかしらないけど、とってもリアリティを感じる。その鈴木さんが使った言葉が、極私的という言葉なんです。

つまり、原一男監督が『極私的エロス・恋歌1974』という作品があります。で、原さんの極私的エロスという言葉が、その時代にやはり出てきたんですが、ぼくは原さんの極私的エロスという言葉と、たぶんそれより前にぼくは鈴木志郎康の詩のなかの極私的という、プワプワ詩のなかで極私的という言葉に実は出会っているんですね。

極私的というのは、どういうことを意味するかというと、私に限定するということです。世界を私に限定したときに、はじめて言葉がリアリティを持つ。はじめて詩と言葉がリアリティを持つという、そういう状況に実は60年代の後半から70年代の前半にですね、出てきたわけです。それは一方で、詩における鈴木志郎康のような人。それから、映像だったら原さんのような人。それからテレビでしたら村木さんような人がですね、たぶんそれほど直接的な影響関係を持たないまんま、おそらく同時的に内在、自分の内側から内発的なものとして極私的という概念が出てきたのではないかと思います。

で、村木さんは極私的という言葉は使ってませんが、極私的だっていう言葉がぴったりなわけですね。私というふうに限定しています。しかし、その私というのは映像を見てもわかりますが、決して全体的にとらえられていないわけです。全身映像なんていうのは一個もないわけです。顔だって、全体の顔をとらえた映像はなかったはずです。どこか切れてるわけです。顔の半分切れてるとか。そんなふうにですね、その私もバラバラになっている。そのバラバラな私が実はリアルなんだっていうふうな時代に、そういう時代にもう接触していたというのが、60年代の末から70年代にかけての状況だったわけです。

それ以前は、さっきいいましたように、『あなたは…』というドキュメンタリーのなかで、祖国のために死ねますか?っていう、イエスっていう、そういう答えが出てくるわけです。あれ、そうかな。ぼくはその頃、祖国なんか勘弁してくれっていうふうに思ってましたけど。冗談じゃないっていうふうに思ってたわけです。で、おれはおれだよ、そんな国家のために冗談じゃない、というふうに思ってました。そしたら、そう思ってた言葉が「クール・トウキョウ」のなかにも出て来る訳ですね。私は私だ、男は男だ、というふうな言い方で出て来ました。あれがあの時代の感受性だったということが、映像を見て非常によくわかったんですが、それが実は、バラバラになった私がリアルなんだ、つまり極私的な私という、それがリアルなんだっていうですね、そういう感覚そういう認識というのは現代まで通じているわけです。

ところが、極私的な私=自己があまりに突き詰められてしまったために、まったく私ってなんだ?という問いかけがでてきたのが、実は90年代の状況なわけですね。本当はもう70年代からそれは用意されていたわけですけど、はっきりと私ってなんだ?っていう。それから、そういう私って何?自分さがしという言葉がですね、リアリティを持って出てきたのが実は90年代なわけです。

90年代というのは最初に申し上げたように、70年代の反復なんですよね。くり返しだっていうふうに申し上げました。そのことを語っているわけですけども、私って何?だっていう、限定された私にリアリティがあるっていうことを突き詰めていったために、かえって私が見えなくなってしまう状況というのが、やはりそれが90年代つまり現代と思います。だから、私とは何だ?と問いかける哲学が、なんか知らないけどリアリティを持ち始めた。

「ソフィーの世界」という、おもしろい哲学書がありますけど、やさしい哲学書ですけど、それがべらぼうに爆発的に売れる。あのなかで問われているのは、基本的なテーマって何かというと、私って何?ということですね。で、そういう時代にですね、90年代が入ってきたんだなっていうことを非常に強く感じます。

このあと見る『われらの時代』のなかで、菅孝行という名前が出てきたんですね、タイトルバックのなかに名前が。誰がしゃべってんのかな?と思っていたら菅孝行という名前が出てきたんです。ほとんどの方は、若い方知らないと思いますけど、菅さんというのはこの67年、68年、70年代前半をリードしたいわば左翼のイデオローグなわけですね。演劇、「死せる新劇=演劇に寄す」とかですね、非常にこう、なんていうんでしょうか、プレミークな文章を次々に発表して、ぼくらに随分刺激を与えた物書きなんですけれども。彼はいま河合塾の先生をやっているそうです。ぼくはそういうのを読みながら、いまは90年代でかろうじて物を書いて生きているわけなんですが、その菅さんが『われらの時代』のなかで、もう自分というのは、自分のリアルなんてものは内実なんかなくていい、自分なんてなくたっていい、記号でいいんだと確か言っていたと思うんですね。

そういう意味では、菅さんという人は鋭敏な人だったなと思いますし、同時に、そういう言葉を60年代のあの時代、67年68年のわずかな時期にですね、フィルムに、映像に定着できたという、そういう村木さんというのはやっぱり作家だったわけですね。そのことにも、ぼくは深い敬意を表したいというふうに思います。

これで。おしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。

(つづく)

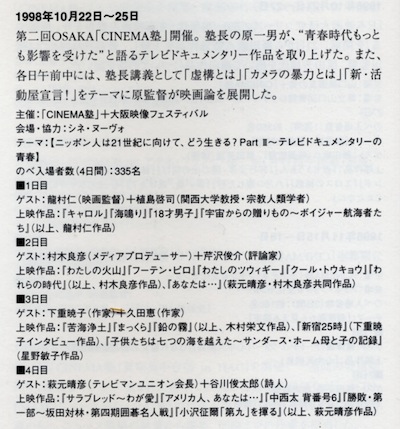

第二回「OSAKA CINEMA塾」プログラムより

【登壇者プロフィール】

芹沢 俊介(せりざわ・しゅんすけ)

1942年東京生まれ。1965年上智大学経済学部卒業。吉本隆明に師事し、文芸評論「宿命と表現」(73)で注目され以後,女性論、戦後大衆論など、幅広い分野で批評活動をおこなう。とりわけ現代の子どもと教育・家族の問題に造詣が深い。おもな著作に「イエスの方舟(はこぶね)」論(85)「現代子ども暴力論」(87)、「ついていく父親」(00)「母という暴力」(01)『引きこもるという情熱』(02)『《宮崎勤》を探して』(06)ほか多数。![]()