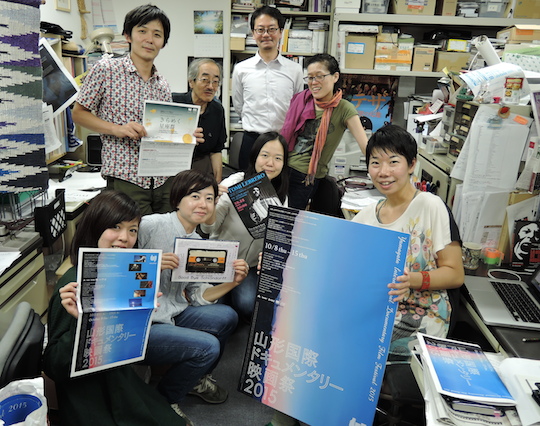

東京事務局に集うメンバー。

東京事務局に集うメンバー。

下列左から、今村花さん、加藤初代さん(アラブ/日本)、小林みずほさん(ラテンアメリカ)、濱治佳さん(ラテンアメリカ)

上列左から土田環さん(二重の影)、矢野和之さん(東京事務局代表)、衣笠真二郎さん(「二重の影」カタログ編集)、若井真木子さん(アジア千波万波)

山形国際ドキュメンタリー映画祭の魅力のひとつは、コンペティション部門以外にも、特集プログラムが充実していることだ。アジアの新進作家を選考・発掘する「アジア千波万波」部門のほか、「ラテンアメリカ」「Dowble Shadows/二重の影」「アラブをみる」「日本プログラム」などの特集上映が、各プログラム・コーディネーターの趣向と工夫のもとで、今年も繰り広げられている。正直、どのプログラムから観て良いのか迷ってしまう…いや、どのプログラムから観ても良いと思うのだが、観る前に各特集の“ツボ”を押さえておきたい。

東京事務局に出向き、コーディネーターにそれぞれの“推し”を伺うことにした。

【関連記事】

【特集 山形国際ドキュメンタリー映画祭2015】 コーディネーターに聞く、今年のヤマガタの傾向と対策① 山形事務局篇

(取材・構成=佐藤寛朗 neoneo編集室)

作り手の内面が 映画の掛け算を通して見えてくる!

アジア千波万波 若井真木子さんに聞く

——若井さんは、2005年からアジア千波万波部門のコーディネータを担当されて、今回で6回目になります。近年のアジア・ドキュメンタリーの傾向に、どのような変化があるのしょうか。

若井 ここ何回かは、作家たちの置かれている状況がどこも似たような感じになってきていますね。どの国でも今は簡単に海外に映画を学びに出ていくし、ファンドやワークショップがアジアにやってきて、ドキュメンタリーが制作支援を受けたり、教えられたりするような状況が出てきました。均質化する状況の中で、結果としてそういう枠からはみ出るような作品が目立ったのが、今回の特徴だと思います。

——「均質化」というのはどういうことでしょうか。テーマなのか、作風のパターン化なのか……

若井 例えば、応募作品に学校ものが多くなってきて、子どもたちを追っていれば面白い事は映るわけだから、それは作家が楽をしているんじゃないか、という議論が選考段階でありました。作品の完成度とか、ウェルメイドであるとか、社会問題の答えとか、ドキュメンタリーに求めるものが決まってきているのかもしれないですね。観る側にも、そういう事をよしとする風潮があるのかもしれません。

——そのような状況の中で、今回上映される18作品の特徴は、どのようなことばで言えますか。

若井 作り手の内面が、映画の中の何かと何かの掛け算を通して見えてくるところではないでしょうか。ジャンル分けができる感じではなくなってきて、監督の関わり方自体が既に作品の一部となっている。そのように感じられるかもしれません。

——そういう意味では、岡本愛菜さんの『ディスタンス』は気になります。河瀬直美監督の『かたつもり』(1993)の時代から、自分の家族を追ったドキュメンタリーがこの20年間たびたび日本で劇場公開され、歴史化されていくなかで、2015年の今、彼女は何を撮ったのでしょうか。

若井 彼女の場合は、それまで映画の勉強をしておらず、撮るのもはじめてで、日本のドキュメンタリーのある種の傾向と比べても、切迫感が先立っていましたね。映画が好きなことも伝わってくるし、ホームビデオの使い方からはじまってほぼ荒削りなんですが、全然気負いがないんです。気負わないで作れる時期があるのは、羨ましいですよね。

——監督の切迫感が先立つ作品をみつけるのが、アジア千波万波を観る楽しみと言えるかもしれません。

若井『私の非情な家』(アオリ監督)も、監督が関わってしまったことへの切迫感がありますね。主人公のドルフィンさんは、自分の父親の性的虐待をテーマに映画を作りはじめたのですが、顔出しが難しいといかさまざまな理由で頓挫しかけていていた時に、ある上映会でアオリ監督に声を掛けられた。そのうち監督の作らざるを得ない気持ちの方が大きくなって、放ってはおけなくなってしまったんです。

——韓国からはもうひとつ、手話で語る両親を描いた『きらめく拍手の音』(イギル・ボラ監督)があります。

若井 手話という、私たちの中では日常的ではない表現が新鮮ですね。お父さんがキラキラしているんですよ。登場人物が監督の意志を超えて際立って、どんどん魅力的に見えてくる。偶然か必然か、何かのケミストリーでこうなっちゃったかもしれないけど、そういう瞬間を呼び寄せるのもある意味監督のなせる技だし、作品のひとつの力ですよね。台湾のサーユン・シモン監督の『テラキスの帰郷』も、そのような魅力があります。

イギル・ボラ『きらめく拍手の音』

―—シンガポールのガージ・アルクッツイ監督の『太った牛の愚かな歩み』と日本の小田香監督の『鉱』。タル・ベーラのプログラムで学んだ作家が二人いますね。

若井 海外で映画を学んだ作家が作った作品、という位置づけですね。もしタル・ベーラの映画学校で作らなかったら…作家性の強い監督が教えることの影響ってあるのでしょうか。そういう見方もできると思います。『鉱』の小田監督は、何かを撮りたいと思っていた時に、たまたまボスニアの炭坑の鉱夫に出会い、撮りはじめたそうです。頭からこれを決めて撮るというよりは、出会いに身を任せる柔軟性が面白いのかもしれないですね。

——『ギフト』(2011)に続いて2回目の奥間勝也監督は、沖縄の出身ですが、今回の『ラダック それぞれの物語』は北インドが舞台です。

若井 インドのアーティストレジデンスで撮った作品ですね。何かを作れ、ということで、偶然この地域の伝承である「ケサル物語」について子どもたちが調べるストーリーを考えて、撮ることになったんです。

——『船が帰り着く時』(キン・マウン・チョウ監督)という、ミャンマーの作品がありますね。

若井 これも、ドイツのゲーテ・インスティテュートが、ミャンマーでワークショップを実施して、先生はドイツ人や欧米人です。そこから映画を作るために彼もドイツに留学して、もういちど自分の故郷に戻って作品を撮りました。

——インドで作られた『七度目の祈り』(ヴァルン・トゥリカ監督)や『わたしはまだデリーを見ていない』(フマイラ・ビルキス監督)も、独特の表現がありそうですね。

若井 ヴァルン・トゥリカ監督は、映画を作る中でウルドゥー詩に出会ったんですね。字幕がついてよりハッキリしたのですが「これぞ詩だ!」という独特なリズムがあるんです。画も面白いし、こういうのをセンスというのでしょうか。『わたしはまだデリーを見ていない』のフマイラ・ビルキス監督はバングラディシュ人ですが、このふたりは偶然同じデリーのフィルムスクールに在籍していて、レアなところから複数の作品が出てくる面白さがありました。

——日本でも、近年インディペンデント映画が紹介されつつある中国の二作品には、どのようなテーマやテイストがあるのですか

若井 『離開』のジン・シンジョン監督はまだ若くて、この作品もドイツの美術大学の卒業製作です。過疎に悩まされる自分の故郷に戻って、ひとりで撮り続けた作品です。

『見つめる』のイエ・ユン監督も、たまたま『離開』と同じで学校を舞台にしていますが、現代アート的なものとしてこれを構想したそうです。ふたつの地域、ふたつの学校の長編を構想して、最終的には二組の親子にフォーカスするのですが、アート寄りというか、ちょっと不思議なテイストに仕上がっています。身の回りに同じようなことを志すドキュメンタリストがいなかったことが、作風に影響を与えているのだと思います。

実はこれ、山形でしか観られない特別バージョンなんですよ。釜山映画祭でも上映されるのですが、30分ほど削られた140分版です。中国国内に、親が出稼ぎにいって子どもたちが親なしで育つ問題があって、それにまつわる大事件が発生した影響で、そういう視点で編集し直したら、思いは強いんだけど、全然別のテイストの作品になっていて。人間にフォーカスしていたものが事件にフォーカスしたら、こんなに変わってしまうのかがはっきり見えた、という意味では面白かったですけど、30分で何を削ったか、という部分にも問題があるので、今回は応募時の175分バージョンを上映することにしました。

——個人的には、シンガポールの暗黒の歴史を発掘していく『蛇の皮』(ダニエル・フイ監督)にも強く惹かれます。

若井 この監督もカリフォルニアの大学で学んでいて、よくこんな発想を考えたなって。実際にヘルメットを被って、タイムトラベルしますからね。タイトルの「スネークスキン」が、タイムトラベルのための合言葉なんです。眼を凝らさないと分からないところもあるんですが(笑)。公には教育されてはおらず、ストレートに撮れない問題だからこその、表現の工夫がありますよね。

ダニエル・フイ『蛇の皮』

——最後に、香港の雨傘革命を追った『革命まで』と、台湾の「ひまわり運動」を撮った『太陽花占拠』が特別上映されます。この2本を上映する意味を、どのようにお考えですか。

若井 ヤマガタって、これだけ多様な作品が送られてきても、きちんと時代が浮かび上がるところがあって、その中で応募されてきたのがこの2本です。あのようなかたちで集った人々を歴史に残さなくてはいけない、という監督たちの思いを、2015年10月にこの日本で観たらどうなるか。その点が気になりますよね。

―—デモのような社会現象が発生した時に、その現象に対してどのような距離感を取るか、という問題は、ドキュメンタリーをやっている人間には問われますよね。

若井 日本でもあれだけ国会前が盛り上がって、13日に開催される作家たちを交えたディスカッションでは、その話題が出るかもしれませんね。10作品ぐらいがまとまっているプロジェクトだから、ただ人を紹介するだけで時間が終わってしまうのではないかという懸念はありますが…