2016年、震災後の世界に佐藤真は何を語るのか

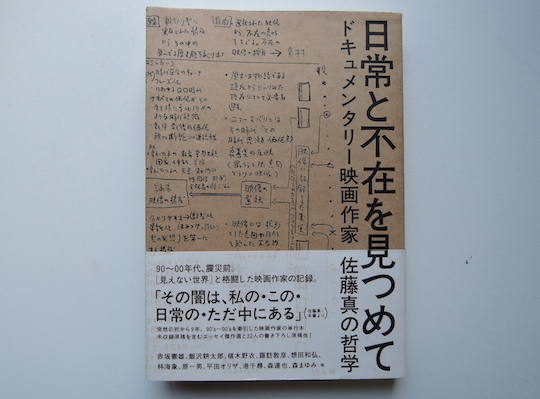

——里山社の話が出てきたところで、今回の本「日常と不在を見つめて——ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学」の話に入ります。そもそもこの2016年に、なぜ佐藤真だったのですか。

清田 今お話した通り、里山社を立ち上げた時から、ずっと本の構想はありました。

2007年に突然亡くなられた衝撃があって、その後特集上映はあったものの、タブーというか、佐藤さんが触れられない存在になっていた時期がありました。私自身も本を企画する上で、佐藤さんの死とどう向き合うか、という課題を抱えていました。卒論を書いたぐらいの大した関係性でもないのに扱う資格があるのかという迷いもあって、それは里山社の1冊目に佐藤真さんを取り上げなかった理由にも繋がるんですが。

ところが、震災後の日本の変容をみると、高度経済成長のツケを見直すにあたり、いい国になるんじゃないかと思っていたら、急激に逆の方向に向かっていくような事態にビックリしたんです、今年の7月に選挙がありますが、これまでのように若者が政治的な選択に対して呑気でいられた90〜00年代のようにはいかないんじゃないか、と思って。

そうなった時に、人間のものすごく淡い部分を扱おうとしていた佐藤さんのようなものの見方が、一番先に見過ごされるような気がして。『阿賀に生きる』からして新潟水俣病より老人たちの日常の時間にフォーカスしていった佐藤さんの視点が無くなってしまったら、世の中がおかしな方向に行く気がしたのです。よく没後10年ぐらい経たないと扱うには早すぎる…とか言われるのですが、今じゃなくては、という危機感が芽生えたんですね。

——編集にあたり、特に心掛けた事はありますか。

清田 たとえば、佐藤さんを小川紳介や土本典昭、原一男といった日本のドキュメンタリストの系譜の延長線に位置づけて語りたいとか、映画だけでなく、文章も多岐に渡る佐藤さんのテーマをすっきりまとめたいとか、編集者としての欲望はいろいろありましたが、まずなによりも、佐藤真を過去の人にしたくなかったです。後ろ向きな思い出話ではなく、現在と切り結ぶ形で佐藤真を提示できないかと考えました。

いま活躍する映画監督や異ジャンルの批評家、教え子など、できるだけタイプの違う方に寄稿をお願いしました。これを書いてくださいという指定は私からはせず、佐藤さんを物語る具体的なエピソードを中心に、どういう関係性かを書いていただく中で、佐藤真という人間が見えるようになれば、と思いました。

佐藤さんが取り組んだテーマはキーワードで見せたかったのですが、結果的に、みなさんが寄稿の中で語っている作品がばらけたので、時系列で作品を追う章立てになりました。未発表原稿を多めにして、そこで佐藤さんが語っていることと寄稿をどう結びつけるか、みたいなことを考えましたね。

タイトルを「佐藤真の哲学」としていますが、思考の変遷が見えればいいと思ったぐらいで。そもそも作ろうとした動機や、私が佐藤さんに影響を受けた部分というのは、はっきり言葉にできないものなんですよ。それが何なのかを、本を作りながら考えていました。決め打ちはなく、全体のバランスを見て寄稿をお願いしていったら、どんどん増えてしまった感じです。作り方は、それこそドキュメンタリー的かもしれないですね。

——オファーが非常に多岐にわたっていて、佐藤さんのふたりの娘さんや奥様が文を寄せているのが印象に残りました。

清田 最初から決めたわけでなく、今度佐藤さんの本を作るんですといってお目にかかり、もしお願いできたら、という空気の中で書きたいと言ってくださったんです。

ようやく見えてきた 佐藤真の“不在”の意味

——編集する中で、清田さんの中の佐藤真像が変化していった部分はありましたか。

清田 ひとつは、表面的には分かりづらい形で、かなり複雑な内面を抱えていた人だったと思いました。大倉宏さん(美術評論家)が言及されているのですが、佐藤さん以降の世代は故郷を持っていない、弘前で生まれているのに東京のマンモス団地で育って、「どこかに属している」感覚を時代によって抜き取られたのだ、と。私にもぐちゃぐちゃな内面を抱えながら横浜のきれいな住宅地で育ったことの気持ち悪さがありましたが、佐藤さんのメンタリティにもそういう部分があったことは、今回いろいろな人の文章を読んで初めて分かったきたことです。

一番大きかったのは、佐藤さんの教え子でもある演出家の村川拓也さんが、佐藤さんをテーマにした舞台を演出されていて、上演を記録した動画を見せてもらった時に、本を作る上での迷いが吹っ切れたことです。これはやはり“佐藤真の不在”の本だということを、村川さんの演劇を見て確信したんですね。

私自身は、佐藤さんが伝えたかった“不在”というのをよく分からないまま作っていて、「佐藤真の記録と記憶」という、どこにも着地できる仮タイトルを考えていたのですが、“佐藤真の不在”というテーマに普遍性があることに、村川さんの舞台を観て気づいたのです。そのことは、本の最後に私自身の言葉で書かせていただいています。

なぜ“不在”なのかは、結果的にそうなったところもあるんですけどね。佐藤さんだって、生きていれば存在を撮ったと思うので。佐藤さんがいなくなった後で見えてくるものがたくさんあって、佐藤さんがいなくなったがゆえにそれを深く考え続ける、ということですかね。

——もう少し詳しく聞かせてください。“佐藤真の不在”に対する思考とは、例えば震災後の日常の変容の中で、ストレートな政治論などとは異なったところにある、ものを考える視線のようなものですかね。

清田 そうですね。「哲学」というか、考え方みたいなものですね。

佐藤さんは、そんなに歯切れのいいことは言わなかったし、結局何の映画だったのか、と言われるような映画ばかりを撮っているんです。はっきり言わないということは、苦しくて、しんどい部分もあるんですよ。白か黒か分かりにくいこともたくさんあるのに、情報の洪水の中で次の日には意見を変えてしまうことを、ついしてしまいがちじゃないですか。しかし、世の中がどんどん流れていく時は、その流れに抗うような批評的、批判的な考え方が必要じゃないかと思うんですよね。そういう時に佐藤真の考え方が改めて問われると。本人がいないから余計にそう思います。

——2007年9月の佐藤真監督の死をどう捉えるか、という問題は、今回の本でやっと輪郭が見えてきたようなところがあるのですが、それについては、どのような考えでまとめられたのですか。

清田 逆に、どのように思われましたか?

——僕自身は、亡くなる前の状況は人づてに聞くだけでしたし、直接教わったわけでもないですから、ショックでしたが、ウエットには感じませんでした。むしろドキュメンタリー映画に出てくる現在形の問題を、作品を作りながら最前線で提示し続けていた方がいなくなってしまった喪失感が大きかったですね。佐藤さんをドキュメンタリストとして捉えていて、人間・佐藤真の死に対する感情はあまりわかなかったです。ただただ残念、というか。

清田 私には、人間の日常の中に潜む闇をあぶり出すような表現を模索しておられた方が、そっちへ足をとられてしまった、という感覚がありました。あぶり出すものは、決して闇だけではない、人間存在の豊かさみたいなものもありましたから、なぜ、という思いが残って、自分の中でも整理したかったところがあります。

しかし、亡くなったから本を作りたかったわけではないのです。本の中でも佐藤さんは、小林茂さん(『阿賀に生きる』撮影)との往復書簡の中で、親しい方の死にショックを受けている小林さんに「動揺している場合ではなく、今は少し冷静になって「そのキャメラを持っているのは誰ですか」の答えを捜し続けたらいい」とアドバイスを送っているんですが、あれが佐藤さんの基本スタンスだと思うんですよ。

「人は映画の中で一度きりの生を生きている」と佐藤さんは言われていましたが、『阿賀に生きる』にせよ、『まひるのほし』にせよ、生命の輝きが記録されているところに感動したところがあったんですよね。それを映すことはどれだけ大変か、ということを後で知ったのですが、佐藤さんは決してセンチメンタルな言葉や情感で語らず、強い意識を持って映画で取り組まれておられた。それってオルタナティブな意味の生命讃歌ですよね。死の衝撃に興味を引かれがちだけれども、今回の本で伝えたかったのは、やはり佐藤真の“生”のほうですね。

▼page3 佐藤真の視線を通じて問われる“日本のいま” につづく