90−00年代に、日本を代表するドキュメンタリストのひとりとして時代を駆けた佐藤真。その仕事を、未発表原稿や寄稿、批評など、さまざまな角度からまとめた「日常と不在をみつめて〜ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学」が、このほど刊行された。

編集者の清田麻衣子さんは、じつは以前、本誌にご登場いただいている。東日本大震災の被災地に生きる人々を撮影した田代一倫さんの写真集『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011〜2013年』の編集者として、だ。彼女のひとり出版社・里山社の記念すべき一冊目の取材から2年、4冊目にして、念願だった佐藤真監督の本の出版に漕ぎつけた。

私事で恐縮だが、清田さんが大学の卒論を佐藤真で書き上げていた頃、ほぼ同世代の私は原一男に出会い、ドキュメンタリーへの傾斜を強めていった。清田さんの取材は、「ドキュメンタリーとは何か」という根源を考える上で間違いなく影響を受けている佐藤真の存在を同時代史として追体験するような、私にとっても希有で貴重な時間であった。

(取材・構成=佐藤寛朗)

卒論で『まひるのほし』を書く

——先に感想を伝えますと、よく編集された本だと思いました。佐藤真監督のフィルモグラフィが時系列的に構成されているのですが、寄稿者やご本人のバラエティに富んだ文章のなかにさまざまな再発見があって、映画を観るだけでは分からない、佐藤真さんの人間というか人生が、ディティール豊かに、はっきりと見えてくるんです。

そもそも、清田さんと佐藤真監督作品との出会いは、いつ、どのようなものだったのですか。

清田 父が映画を観る人で、家に大量に映画のチラシがあったのですが、その中から『阿賀に生きる』(92)をみつけて、シネ・ヴィヴァン六本木(現在閉館)にこっそり観にいったんです。

——じゃあ、リアルタイムで佐藤真監督のデビューを観ている、と。

清田 はい。面白かった記憶はあります。でも高校生でしたから正直ピンとはこなくて。それで映画に興味をもって、明治学院大学芸術学科の映像専攻に進学しました。

——四方田犬彦さん(評論家)が長いこと教鞭をとられていて、現在も映画関係にいろいろな人材を輩出している学科ですね。

清田 学科でドキュメンタリーを観る人はそんなにいなかったんですけど、私はドキュメンタリーっぽいものが好きで、いろいろと触れる中で2作目の『まひるのほし』(98)を観て、号泣してしまったんですよ。それは青春期のよく分からない自意識の反映で、孤立していたわけでもないのに、人間関係に悩みを抱え、悶々としていたんですね。今観ると全然泣くような映画じゃないんですけど。

——『まひるのほし』に出てくる障害者の、ストレートであるが故に伝わる表現や、気持ちの強さに感動した記憶は、僕も当時観てありました。特に登場人物のひとりであるシゲちゃんの「僕は○○ちゃんが好きだ」というアートは印象に残っています。

清田 一概には言えませんが、シゲちゃんに限らず障害を持っている人って、人としての感覚がおかしいのではなく、気持ちを伝える回路がずれているのかな、と当時は思っていました。それで私も、思っていたのと違う伝わり方をしてしまったとか、嫌とは思っていない相手を傷つけてしまったとか、コミュニケーションの齟齬に鬱々としていて、その時期に『まひるのほし』を観て、目から鱗が落ちたんですね。

その後『まひるのほし』に出てくる人たちの人間的な魅力は、佐藤さんが魅力があるように撮っているからだ、と理解するようになって、卒論を『まひるのほし』で書いたんです。佐藤さんが、映画の持つ根源的な機能に興味を持っていると考えて、映像を撮って、繋ぎ合わせることで何が起きるのか、その機能や理論と『まひるのほし』がどのように結びついているのかを、私なりに解体しようとしました。できたかどうかは分かりませんが…

ロベール・ブレッソンの「シネマトグラフ覚書ー映画監督ノート」という面白い本があって、アフォリズムに溢れているんですが、当時初版で出ていた佐藤さんの著書「日常という名の鏡」(97)でも、盛んに言及されていました。それでたしか「『まひるのほし』とシネマトグラフの力」というようなタイトルで書きました。

——卒論を書いていた時は、佐藤真監督にどのような印象を持たれていましたか。

清田 今回の表紙をみてもあらためて思いましたが、論理的な思考をされる方ですよね。『まひるのほし』はパッチワークのような映画なんですが、ものすごく論理的に編まれていて、卒論なのでビデオを取り寄せて何回も観るのですが、佐藤さんがいかに緻密に編集されているかが分かるんです。

特に、当時はどこにも書かれていなかった事として、シゲちゃんのお母さんが命を絶ったことが、繰り返し観て初めて分かったんです。シゲちゃんお母さんは、町中で叫ぶ彼の将来を案じた末のことですが、普通の映画だったら大きく扱うようなところを、何回か観てようやく分かるぐらいのさりげなさでしか描いていないんです。お父さんと2人で食事をしているシーンが良く出てきて、あれ、お父さんしかいないな、とか思いながら観ていたのですが、それが佐藤さんのやり方なのだ、と思いました。

思春期には一般的に闇というか、衝撃的な事実に足をすくわれがちですが、そうではない方向から世の中をみることをやろうとしている人なんだ、と思って。日常の中からジワジワあぶり出される闇のほうが深さがあるし、それは生命力の裏返しでもある。そのような佐藤さんの作家性に深く思い入れたというか、感じ入るものがありました。

四方田犬彦さんが担当教官だったんですけど、「これは学術論文の体はなしてはいないが、対象への愛情が溢れている。佐藤真がシゲちゃんに注ぐような目で佐藤真をみている」と論評してくださって。ラブレターみたいなもんだから、会ってきなさいよ、と言われて、佐藤さんに卒論を送ったんです。そうしたら、ミミズが這うような字でお礼の手紙がきて、佐藤さんが当時住んでいた王子の「北とぴあ」で主催されていた映画祭に誘ってくださったんです。そこではじめてお会いして、「論文というのはもうちょっと批判的なことを書かなきゃいけないのに、これは誉め過ぎですよ」みたいなことを言われたのが、直接の出会いでした。

——でも卒業後は書籍編集の仕事に就かれた。映画関係の進路に進まれようとは思わなかったのですか。

清田 山形の映画祭に行ったりもしたんですけど、当時は学生と関係者が多いように見えて、雰囲気になじめず、映画を観て興奮しても、香味庵の輪の中には入らず蔵王の温泉に行ってしまうような学生でした。私は輪の外から繋ぐ役割をしたいと思って、就職しようと思いました。

大学時代は、通り一遍のことはエンジョイしているけれども、心のどこかで醒めていて、心底興奮するような体験を欲していました。それが卒論を書いた時に、ようやく楽しいと本気で思えて、こんな楽しい経験が提出したら終わりになってしまうのが悲しくて。大学院に行くことも考えましたが、世の中に関わってなんぼ、だと当時は頑なに思っていたので、就職活動で落ちまくった末に、とある編集プロダクションに入りました。

——その後、佐藤さんは『SELF AND OTHERS』(00)『花子』(01)『阿賀の記憶』(04)『OUT OF PLACE』(05)とコンスタントに作品を発表されますが、社会人になった清田さんは、どのような距離感で眺めていたのでしょうか。

清田 いやー、全然距離が開きました。編集プロダクションって猛烈に忙しいんですよ。佐藤さんの本を作りたいと思って編集者になったのに、その発想すら浮かばなくなるぐらい摩耗していました。

仕事に追われていると、佐藤さんの映画の情報が入ると悲しくなっちゃうんですよ。あまりに離れたところで仕事をしている自分が。だから作品を観はするものの、向き合う余裕も無く過ごしていました。何社か会社を渡り歩きながら、そのうち映画からも足が遠のいていく感じで。そうこうしているうちに、佐藤さんは亡くなられてしまいます。

——2007年9月に佐藤さんが亡くなられた報を聞いて、どのような事を思いましたか。

清田 私、何やっているんだろうと思いましたね。ずいぶんと遠いところにきちゃっているな、と思って呆然としました。全然違う仕事をしながら、いつかはまた会えるだろうと勝手に思って編集の仕事をやってきたので、それが叶わなくなった空しさが残りました。

ところがその4年後に3.11が起きて、東京も節電モードになったりして、今までの流れから時間が止まった瞬間がありました。常に新しいもので回転していかなければいけない状況と、私が入ったころから言われ続けていた出版不況といわれる状況が極まって、売れている本の類書を常に求められうんざりしていたところで東日本大震災が起きて、その状況を冷静に振り返るような感覚が、私の中に生まれてきたんです。

長いこと編集の仕事ををやってきたのに、出したい本をまだ出していない、との思いもありましたが、のちに里山社の一作目となる田代一倫さんの写真を見た時に、佐藤さんの映画を見た時と同じような感覚を抱いたんです。

田代さんの写真は、写真と断片化されたメモで構成されているのですが、みていると、だんだん考えるようになる。被災地から遠いことにいる後ろめたさを感じている時に、田代さんも被災地とは遠いところから写真を撮りにきて、やがて福島や岩手に向かうんです。それを見て、彼の写真集を作ることを決意し、2013年に里山社というひとり版元を立ち上げました。佐藤真さんの本も当然、出したかった。というより私がものを考える原点は、やはり佐藤真さんにあるんです。

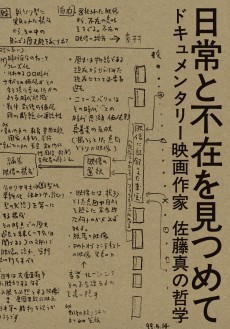

本著のカバーは、1999年の映画美学校ドキュメンタリー・ワークショップで佐藤真が配布した手書きの資料。ドキュメンタリーをめぐる思考を制作の流れにそってまとめてある。 (資料提供:飯岡幸子)

本著のカバーは、1999年の映画美学校ドキュメンタリー・ワークショップで佐藤真が配布した手書きの資料。ドキュメンタリーをめぐる思考を制作の流れにそってまとめてある。 (資料提供:飯岡幸子)

▼page2 2016年、震災後の世界に佐藤真は何を語るのか につづく