「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー」第30回

Orson Welles

“The War of the Worlds”

火星人襲来を臨時ニュース風に伝え、

真に迫りすぎて全米を混乱させた伝説の番組の完全収録盤。

ラジオ史上に残るフェイク聴くメンタリー!

フェイクニュースの元祖になってしまった番組

廃盤アナログレコードの「その他」ジャンルからドキュメンタリーを掘り起こす「DIG!聴くメンタリー」。

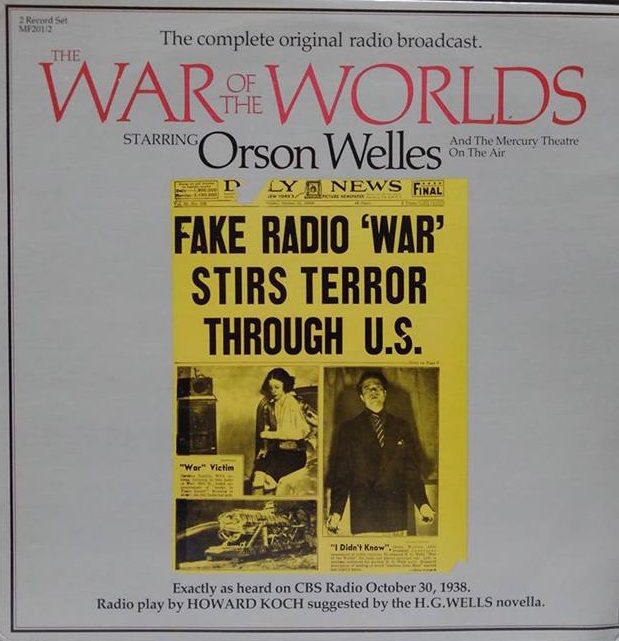

今回は戦前、1938年の有名なラジオ番組を収録したLP、『Orson Welles “The War of the Worlds”』(1978・Munheim Fox)を紹介する。

そう、オーソン・ウェルズのあれです。火星人が圧倒的な武力で世界を蹂躙するSF小説の古典『宇宙戦争』を、臨時ニュースや実況中継風の演出でラジオドラマにしたやつ。

これがあんまり上手くいったもんだから、町から避難したり、死を覚悟したりする人続出の社会的事件に。演劇界の麒麟児だったオーソン・ウェルズを、(悪名とともに)一躍世界的な有名人にした。

実際よく出来ているのである。最初、それは音楽番組として始まる。ゆったりくつろげるポピュラー・ミュージックを流しておき、その合間に、

アナウンサー「番組の途中ですが臨時ニュースです。ジェニング山天文台で、火星での異様なガス爆発が観察されました。ガスは非常に速い速度で近づきつつあるとのことです。詳しい情報はまだ分かっていません。それでは再び、音楽をお楽しみください」

別のアナウンサー「新しいニュースが入りました。隕石と思われる物体がニュージャージー州の農場に落下しました」

と、ジワジワ不穏な種を仕込んでいき、現場の中継に切り替わると一気に畳みかける。

記者「あ、隕石と思われていた金属の物体が動き始めました」

野次馬の声「気をつけろ、下がって、下がれってば!」

記者「金属から光線のようなものが発せられました。炎がこっちまでやってきます! 私が現在立っている……(音声切れ、しばらく無音)」

僕の大まかな意訳だが、雰囲気は伝わるでしょう。今やモンスター・ムービーの滑り出しはニュースから始まるのが定番だが、そのロールモデルと言っていい。

ウェルズはこの騒動をきっかけにハリウッドに呼ばれ、かの『市民ケーン』(1941)で映画監督/俳優デビューすることになる。

内容の面白さ/当時の話題性/オーソン・ウェルズを世に出した価値、と三拍子揃っているので、何度もレコード化されてきた。CDにも配信コンテンツにもなっている。

僕がもともと購入したのは、海外サイトのMP3。ダウンロードして、「シネアスト2 オーソン・ウェルズ」(1985・青土社)や『火星からの侵入 パニックの社会心理学』(斎藤耕二・菊池章夫訳/1971 川島書店)に掲載されている脚本の日本語訳を片手に聴いていた。

すると最近、相談役の大澤一生が、本盤を都内の中古レコード店で見つけてきたのである。彼も最近、アナログに手を出し始めている。聴くメンタリーの連載にもってこいなので、貸してもらうことにした。よく知られる剛田武の理論「おまえのものはおれのもの、おれのものもおれのもの」に基づいている面も多少はある。

一夜の放送トラブルが、なぜ今も人の興味をひくのか

冷静に考えれば、放送当時のエピソードが神話化され過ぎているきらいはある。現実と取り違えた騒動は一夜で収束したし、不幸な大事故も起きなかったからだ。

実は他局に安定した人気番組があり、『宇宙戦争』はその裏だった。後追いが張り切って「全米をパニックに陥れた!」なんて強く書いちゃうと、微妙に事実を盛ってしまうみたい。

にも関わらず未だに、確実に語り継がれている。ウェルズがやったことには大胆で型破りな演出以上の興味を引き付ける暗さがあり、背徳的な印象がまとわりつく。物理的・事象的な面よりも、問題はそっちではないか。

今回、僕が書きたいことの結論を半ば先に言ってしまおう。

オーソン・ウェルズの『宇宙戦争』が問題作である真の理由は、人とメディアの信頼関係をおそらく初めて壊してしまった例だからだ。

決まったフォーマットにさえ乗せれば、ホラ話も実際の報道と等価に伝わる―昨今のフェイクニュースと根っこは全く同じじゃないか。

せっかくなので、そこを念頭に番組を吟味して、今の僕らに役立つ教訓を探してみたい。

まず、(1)として番組放送までの経緯を整理し、それから(2)番組の内容の検討、に入る。

詳述に当たっては、前述した「シネアスト2 オーソン・ウェルズ」、社会心理学者のH・キャントリルが放送の影響を調査した『火星からの侵入 パニックの社会心理学』と、ウェルズの演劇人時代の評伝であるリチャード・フランス『オーソン・ウェルズ 青春の劇場』(山崎正和訳/1983 講談社学術文庫)の3冊を主な参考とした。

……なんだ、この論文っぽい書き方は。批評家になったつもりか。

ちょっと肩に力入ってる。ネタがオーソン・ウェルズだからね。英語教材の広告写真によく出てきたひげ面のおじさん、というイメージの方も多いでしょうけど、なまじハンパに映画の勉強をした身からすると、かなりビビらされる、でかい存在なんですよ。

今も生きてて葉巻をくわえたら、横で直立不動のスピルバーグとスコセッシがすぐライターに火をつける、みたいな格の人なの。ポール・トーマス・アンダーソン? もちろん幹部候補生だけど、まだ口もきけない。表でリムジンを洗っています。

いやいや、こんな例えは誤解を招くな。上下関係じゃないから。日本でいうと黒澤明と勝新太郎を足して二で割ったような……よそう。ウェルズの名前がどこまで一般常識として残っているのか、わかんない。ともかく、かつては問答無用のラスボスだったということで。

▼Page2 放送までの経緯―ハロウィン特番のつもりだった につづく