構成の項目出し(2) クライマックスから一転した内容に

【C面】

(21)野砲と爆撃機による第二次攻撃を、砲台から中継。しばらく将校と砲兵の伝達と重砲音。しかし、火星マシンが張る煙幕で、兵士たちが咳込み出す。毒ガスと気付いたあたりで、音は消える。

(22)火星マシンを標的に展開する爆撃機パイロットの通信。しかし、次々とブチリと通信音が途切れていく。

(23)交換手同士の通信。ニュージャージー州の交換手、「ガスマスクは役に立ちません」と広い場所への避難を警告するが、その声も応答しなくなる。

(24)退去警告が出て、道路も港も大混乱のニューヨークから中継。騒然とした物音と、遠くでひっきりなしに鳴る車のクラクションや汽笛。近くでは教会の鐘。音の遠近法のうまさ。

アナウンサーは陸軍が全滅したことを伝え、「これが最後の放送となるでしょうが、我々は最後までここにとどまります」。その言葉通り、火星マシンがハドソン川を渡り、摩天楼を毒ガスでおおっていくのを、最後まで中継し続け……フェイドアウト。

(25)ここで劇中ではないアナウンサーが、「この時間はオーソン・ウェルズとマーキュリー劇団による『宇宙戦争』をお送りしています」。少しの音楽のあと、後半へ。

(26)ここからは、生き残って空き家に潜んでいたピアソンの手記による一人称に。トーンは全くの別物に変わり、ラジオドラマらしいものになる。なすすべもなく隠れていたピアソンは、他にも生きている人間を探して北を目指す。

【D面】

(27)街にたどり着いたピアソンは、火星人が蹂躙した後の廃墟で武装した男と出会う。むさぼり合うように情報を交換するが、だんだん一緒にいられないことが分かってくる。男は、強い人間だけを集めて地下鉄に王国を作る夢想を語り……ピアソンは丁重に別れる。

(28)ピアソンは恐る恐る、死体が山になっている沈黙のニューヨークへ。しかし、巨大な火星マシンは倒れていて、中の火星人も死んでいた。後で調べてみると、彼らは「神が地上に作った最も小さいもの」に蝕まれ、破滅していた。

(29)ピアソンの手記の最終章。火星人の敗北は我々にとって一時的な執行猶予に過ぎない。火星ロケットは今では博物館に展示されているが、こいつがやって来た時にもう、人類の偉大な日々は終わったのだ……と陰鬱に結ばれる。

(30)オーソン・ウェルズ本人による、まとめのあいさつ。全てはフィクションであり、明日のハロウィンにちなんだ趣向だったと重ねて。

「我々はただ、シーツを被ってヤブから飛び出し、バア!とやってみたかっただけなのです」

(31)局のアナウンサーが番組終了を伝える。

……ふう。時間をかけてシーン出しした甲斐があった。メチャメチャ勉強になる。

軍隊の無線や街の電話が次々と不通になっていくことでスペクタクルを表現していく、引き算をプラスにする脚本と演出。火星人と火星人が乗る巨大マシンの違いの描写をハッキリさせていないので、どうとでも想像できてしまうのも、不安を煽る仕掛けになっている。

演劇で、時には事物を見せないほうが効果を発揮するコツを掴んでいたからだろう。

しかし、ウェルズはいささか読みを誤った。それを音声のみで、しかも共通の刺激を同時かつ個別に受け取るラジオでやると、効果が舞台とは違うかたちになる。

番組のアタマ、真ん中、おしまいで、この番組はフィクションですと念入りに伝えても、多くの人が混乱した。混乱した人の大半にとってはもう、一人称の、ふつうのラジオドラマになる後半は頭に入ってこないものだった。

リアリティともっともらしさ

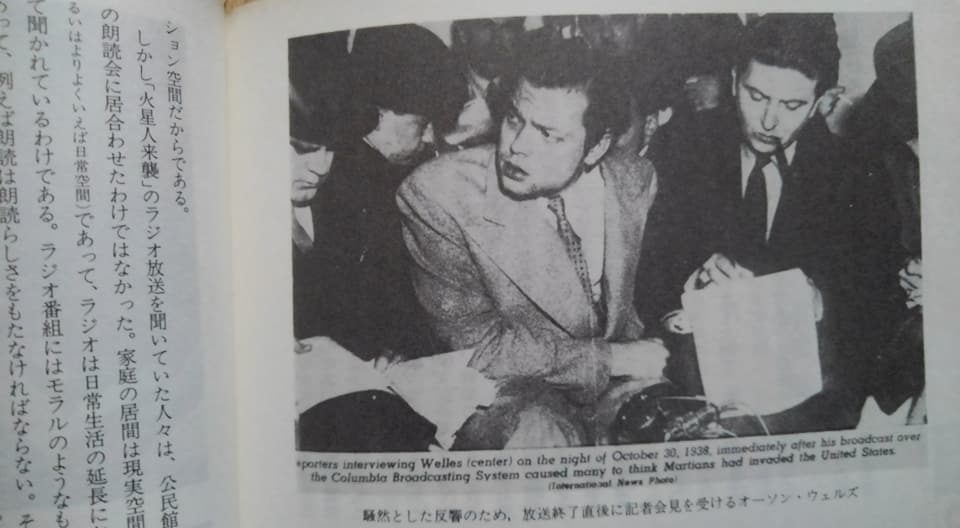

1975年、この放送を本物のカタストロフィと勘違いした人たちの一夜の騒動を描いたTVムービー『アメリカを震撼させた夜』が製作され、2年後、NHKでも放送された。

小学生の僕はたまたまこれを見ていて、やはりよく放送されていたジョージ・パル製作の映画版『宇宙戦争』(1953/バイロン・ハスキン)とのつながりに気づき、しばらくはこの2本で頭がいっぱいの日々を過ごした。通知表の通信欄に「いつもはひょうきんなのに、急にボンヤリする時があります」と書かれた頃だ。

(まあ、他にも、ルパン三世は赤い背広と緑の背広の時でどうしてワクワク度が違うのか、などの宿題が多くて忙しかったのですが)

今確認したら、『アメリカを震撼させた夜』の監督はジョセフ・サージェントで、共同脚本のひとりはニコラス・メイヤー。なにその洋画ファン殺しの布陣。面白かったわけだ! いずれ再見したいものです。

つまり後出しで打ち明けてしまうと、僕はこのラジオ番組を巡る話が、昔から大好きなのだ。聴くメンタリーにかこつけてその確認がしたかった。付き合わせてしまい、スミマセン。

でも、この番組でオーソン・ウェルズが掴んだ手応えが、映画史上ベストテンの常連『市民ケーン』の、冒頭のフェイク・ニュース映画や関係者の証言を集める疑似ルポルタージュの手法につながっていくのは、映画好きな方には気付いてもらえたと思う。

それはある意味、「リアリティとは所詮もっともらしさに過ぎない。ホラ話は、細部のもっともらしさに凝るほどうまく人の心を動かせる」と早くから会得してしまう、悪魔的な悟りでもある。

そこをよく考えると、映画人としてはデビュー作が頂点になってしまったウェルズの運命は、致し方の無いことだった気もしてくる。

視点を変えて、では、どんな人がコロッと心を動かされてしまったのかを考えてみる。

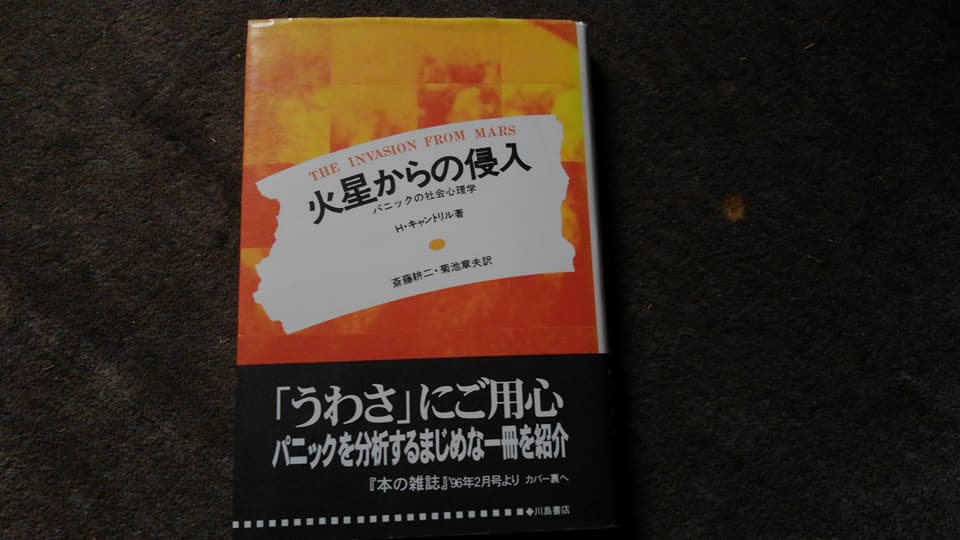

すごく参考になる本が今回のメイン参考書、H・キャントリルの『火星からの侵入 パニックの社会心理学』だ。

絶版になっているのを古書店で見つけた時は嬉しかったが、最近になって別の出版社で復刊したと知り、もっとめでたいと思った。今、大学の授業などで勉強しといてもらったほうがいい内容だから。

初めて出版されたのは1940年。キャントリルの目的は、心理学の立場からパニック状況を作り上げる条件を調べること。

『宇宙戦争』の放送にショックを受け、何らかの行動(家を飛び出す、神に祈るなど)に出た率が高かったニュージャージー州の住民を中心に聞き取り調査を行っている。もちろん、そういう数字が出たのは、ここが主な舞台となったからだ。

▼Page4 ウェルズのフェイクを真に受けた人たちの心理 につづく