日本にロックンロールを広めたバンド、キャロルの解散ライブ盤には矢沢永吉と内田裕也の挨拶が収録されていた。

この2人はMCもバリバリ!

矢沢永ちゃんと内田裕也、武田鉄矢が同じ場にいた

廃盤アナログレコードの「その他」ジャンルからドキュメンタリーを掘り起こす「DIG!聴くメンタリー」。

モタモタしているうち、おそろしく連載の間が空いてしまいました。久々の更新となります。よろしくおねがいします。

今回はキャロルの『1975 4.13.』(1975・フィリップス)を紹介する。矢沢永吉、ジョニー大倉がいたあのバンドの、日比谷野外音楽堂での解散ライブ収録盤。

当日の日付だけをタイトルにしているのがカッコいいのだが、いささかクール過ぎるためか、帯にある「燃えつきる-キャロル・ラスト・ライヴ‼」が現在ではほぼ公式のタイトルになっている。同じ日の収録をTBS系で放送した『グッドバイ・キャロル』(演出・佐藤輝雄)も、ビデオソフトのパッケージではタイトルを「燃えつきる~」とお揃いにしている。

聴くメンタリーとは僕が称した、音楽じゃないレコード全般の意。音楽と落語のライブ盤も密接に関係あるのだが、多いし人気があるしキリがないので原則加えていない。

前にもそう書きつつ、連載第20回の『美空ひばりオン・ステージ』(1975・日本コロムビア)に続いて、同じ年にリリースの音楽ものを取り上げてしまう。

なぜかというと、中身はライブ盤より〈実況録音盤〉に近いから。そういう屁理屈。

どうも僕は、この時期の実況録音の音が好きなんですね。

会場内のざわつき、お客の歓声、ステージ上のハウリングや人の出入りなどの物音がそのまんま録られていて、当日の模様を疑似体験できるもの。

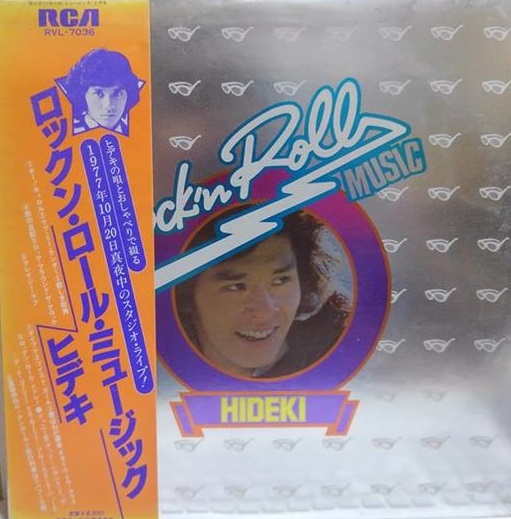

ここしばらくの愛聴盤になっていた、西城秀樹がオールディーズばかり歌うスタジオライブ『ロックン・ロール・ミュージック/ヒデキ』(1977・RVC)や『倍賞千恵子・上條恒彦ジョイント・リサイタル』(1974・キング)も、歌を楽しむのはもちろん、ヒデキや倍賞さん、上條さんのお人柄が伝わるおしゃべりと会場のあったかいフンイキが同じ位に快かったりする。

録音機材の発達で、会場録りでもスタジオ録音と遜色のない音が作れる、または作ることをめざす、となってから音楽業界全体の考え方が変わった。

マイクと楽器それぞれラインを分けて録音するから、当日演奏がよれた部分は後で差し替える、東京公演と大阪公演を組み合わせてベストトラックを仕立て上げる―などの工夫が可能になり、結果として、ライブ盤からドキュメントの要素は希薄になっていった。

僕がレコードを買うようになった1980年代半ばはもう、ライブ盤といえばそういう質のものだった。

ところがさらに時代が下ると、面白くなってくるのは、記録の性質がまだ濃く残っていた〈実況録音盤〉のほうなのだ。

音楽ファンからしてみたら、演奏が前に出ないチープな録音で残念、とされてきた部分のほうが今は新鮮に聴こえる。

『1975 4.13.』では今や伝説の、終幕後にステージ上で起きた火災のようすがしばらく聴ける。さらに興趣に溢れているのが、当日顔を出していたミュージシャン達の紹介。

永ちゃんにステージにうながされて挨拶するなかに、内田裕也と武田鉄矢がいる。初めて聴いた時はあんまりにも予想外のつながりに仰天した。一体全体、当時の音楽シーンに何があってこんな異色のメンツが揃ったのか。

今回はその吟味がテーマ。長文になりますが、ワカキ、最後まで気合入れて書くんでそこんとこヨロシク、です。

日本語ロックンロールを十代にまで広げたバンドの先駆

その前に、そもそもキャロルとは……という解説からまず、ねっちりと始めたいところだが。ほどほどにしておく。今回は。

なにしろ相手は矢沢永吉である。しかも僕は、永ちゃんのファンではないときた。取り組んだところで、あちこちにある文献をなぞって組み直したものしか書けないだろうし、年季の入ったファンの方々にはそんな底の浅さはすぐにバレてしまうだろう。

ただ、ある時フト気になって部屋にあるLPやシングル、CDを数えてみると、キャロルと矢沢を10枚近く持っていてビックリ。そんな日があったのだ。

「永ちゃんに思い入れ? 特にないよ」と人に話していても、気が付かないうちにそれだけのレコードが部屋にある。

マイケル・ジャクソンが亡くなった時もそうだった。露ほども関心がなかったなあ、と思いながら勘定してみると、ジャクソンズ時代も含めてやはり10枚近く持っていて、これがスターか……と妙に尊敬させられたのだった。

永ちゃんにも同様の、ファン以外まで引き寄せるパワーがある。とりいそぎで言いますと、一番よく聴いたアルバムは「鎖を引きちぎれ」「時間よ止まれ」が入った『ゴールドラッシュ』(1978・CBS・ソニー)です。

1973年のヒット曲「ファンキー・モンキー・ベイビー」は、1968年生まれの僕が中学高校の時はすでにおなじみのスタンダードだったから、キャロル=矢沢がいたバンド、はいつどこで知ったか覚えていないほどの常識だった。

日本の軽音楽史全体を考えてもその存在は大きい、と学んだのはもっと後だ。

有名な「日本語ロック論争」というものがある。

海外の本場に追いつき追い越すためにロックは英語で歌うべきと考える内田裕也派と、日本語をリズムに乗せることで新しい表現を求めるはっぴいえんど派の間で起きた、ファンや関係者まで含めた議論。

そのさなかの1972年に、キャロルはデビューした。

彼らが日本語でもノリのいいロックンロールは出来る、とあっさり証明し人気を得たことで、論争は下火になり、演るほうにも聴くほうにも思想(それがロックでなければならない意味)が必要だった時代から、エンタテインメントとして十代でも気軽にエイトビートを楽しめる時代に大きく変わった。

僕の世代は、キャロルが開拓してくれたマーケットのおかげでゴダイゴやサザンオールスターズと出会えたわけだ。

その魅力は、『1975 4.13』でたっぷりと分かる。3年間の活動期間中のヒット曲、代表曲ばかりだし、向こうのオールディーズ・カバーも。

もともと初期のザ・ビートルズのカバー・バンド(だからハンブルグ時代のFAB4をまねて皮ジャン、リーゼントのスタイルで登場し、その、当時としてはやや時代錯誤のファッションがウケた)で、オリジナルも英語中心で作っていたのを日本語詞に書き直すようになったバンドの個性が、カバー曲を歌っても堂に入っていることでより鮮やかに伝わる。

〈甘酸っぱいメロディーをでかい音で聴かせる→ウケる!〉という発想と実践は、日本では彼ら以前には少なかったはずで。

▼Page2 解散するのに(するから)こんな活きのいい演奏 に続く