クリスティーンが書いたメモ

クリスティーンが書いたメモ

私たちがエリザベス・マッキンレーのことを思い出したのは、第一次ロケを終えていったん帰国してからだった。ロケ中に行ったインタビューを翻訳してもらった後、編集室にこもり、前回記したように、取材中に見聞きしたことや考えたことを編集の鈴木良子さんに話しながらラッシュ映像を見直した時のこと。私は、ロケの終盤に立ち会ったクリスティーンとエリザベスとの対話について話し、自分のカメラで撮影した写真を見せた。「この人は誰?」鈴木さんは尋ねた。私がひととおり説明すると、鈴木さんは言った。「こんな美しい人をどうして撮らずにいられるのか、その神経が分からない!」と。こんな美しい人と出会いながら撮らずに帰ってくるなんて、一体何をしにオーストラリアまで行ったのか!語調にはっきりと非難がこめられていた。おそらく鈴木さんは、エリザベスの美しさを「意味のある美しさ」だと感じたのだろう。では、どんな「意味」があるのか?

私たちはもう1度キャンベラに行き、エリザベスへのインタビューを行うことを決め、その準備のため改めてクリスティーンが書いた1冊目の本を読み返した。

1995年、46歳で認知症と診断された時、クリスティーンが思い浮かべたのは、「スローモーションのホスピス」だった。認知症は進行性の病である。記憶障害から始まり、やがて家族や友人のことも、自分が誰であるかも分からなくなると言われている。それは、ゆっくりとだが確実に自分が自分でなくなっていく過程に他ならないと彼女は考えていた。「世界が崩壊し、魂も希望も打ち砕かれた」という。そのような宣告をされた自分は、何を支えに生きていけばいいのか?暗い未来予測を前に立ちすくんだその時、クリスティーンが助けを求めたのがエリザベスだった。「私のスピリチュアル・ディレクターになって欲しい。」と頼んだのである。そのことは、クリスティーンの1冊目の本にも書かれていた。

私たちは、この「スピリチュアル・ディレクター」という役割に注目した。spiritual director。初めて接する言葉だった。2003年に出版された日本語版では、「精神的な指導者」と訳されていた。おそらく当時「スピリチュアル」という言葉で人々がイメージするものと結びつくのを避けたかったのだろう。(1995年の地下鉄サリン事件などオウム真理教の数々の事件の記憶が生々しい一方で、テレビでは「スピリチュアル・カウンセラー」江原啓之さんの番組が人気を呼んでいた。)spiritualityが「精神性」と訳されているのも同じ理由だろう。さらに言えば、私がエリザベスの存在について知りながら彼女にカメラを向けようとしなかったのも、無意識のうちにそうしたものを避けようとしていたのだと思う。しかし彼女にインタビューしようと決めた以上、避けて通ることは出来ない。

7月からの第2次ロケ。2か月ぶりに訪れたキャンベラは冬だった。私はエリザベスに真正面から尋ねた。「スピリチュアル・ディレクターとは何をする人なのでしょうか?」エリザベスは答えた。「キリスト教の伝統で、『ともに旅路を歩む』のです。『指導(ディレクト)する』という文字どおりの意味ではありません。ともに歩きながら、人生を振り返ることを手伝い、より深くスピリチュアルな旅路を歩めるように助けるのです。」私はまだ腑に落ちなかったので、彼女が実際に何をしたのかを詳しく聞いていった。

クリスティーンに頼まれた時エリザベスは、「認知症のある人のスピリチュアル・ディレクションが果たして可能なのだろうか?」という疑問を持った。看護師なので認知症が何かは知っていたが、「認知症であるとはどういう感じか」について本人と深く話したことはなかった。「足の骨を折った人に『今日の足の調子はどう?』と訊くように、『今日の認知症の調子はどう?』とは言えないでしょ?」とエリザベスは微笑んだ。それはそうだと、私も思った。エリザベスは数日考えた後、引き受けた。「だからこそやるべきだ」と考えた、ということなのだろう。

2人は1週間か2週間に1度のペースで会うようになった。クリスティーンが自宅で簡単な昼食を作り、食べながら話すことが多かった。それがお礼だった。クリスティーンは、「暗闇の中にいて、動くことも何もできなくなったような感じがする」などと自分に起きていることについて語り、娘たちに診断をどう伝えるかや、経済的にどうやって暮らしていくのかなど、その時直面している実際的な課題にどう対応するか、具体的に話し合った。その中で、2人が繰り返し取り組んだ最大の問題は、「神」に関することだった。クリスティーンは、「私は神を失ってしまうのだろうか?自分自身を失ってしまうのか?私は人として崩壊してしまうのか?」と自らに問い続けていた。

クリスティーンは41歳になってから自ら選んでキリスト教を信仰するようになった人である。イギリスに生まれて、科学者として生き、20代でオーストラリアに移住、結婚して3人の娘の母になった。前夫の家庭内暴力に苦しむ妻でもあった。そうした中で「生きる意味」を求め、キリスト教と出会ったのである。彼女の人生観、世界観の根幹に神がある。神を失うことは、自分自身も、生きる意味もすべて失い、真っ暗闇に落ち込むことを意味していた。1冊目の本のタイトルになった「私は死ぬ時、誰になっていくのか?」とは、そうした不安をはらむ問いだった。

この問いについて2人はどのように話し合ったのか、私は尋ねた。エリザベスが語ったのは、通常私たちが考える「悩みの相談」や「カウンセリング」とは全く異質なやりとりだった。

「この病気を旅していくうちに、私は神を失うのでしょうか?」とクリスティーンは言いました。「どうしよう、そんな問いがあるなんて考えたこともなかったわ」と私は思いました。それは手に余る、たいへんな質問でした。というのは、当時の医学は「この病気の進行とともに自己は崩壊する」としていたからです。自己が失われるのに、どうやって神に反応することが出来るでしょうか?私は不可能だと思いました。つまり看護師としての私は、「認知症の末期には自己が崩壊するのだから、神がわかる可能性はない」と考えていました。一方で、牧師としての私は、信仰の観点から、「さあ、それはわからないわ。可能性はあるはずよ」と言っていました。それで私は、「スピリチュアルなものというのは、人が最後に失うものだと思うわ」と言いました。

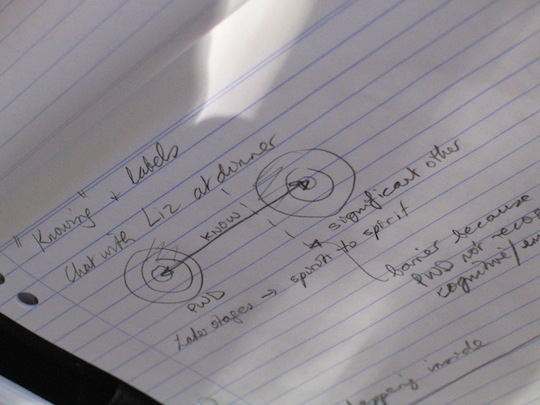

ところが、彼女がその時の会話をもとに書いたメモをみると、「スピリチュアルなものへの意識は失われない」と私が言ったと書いてあったのです。私はそのメモをじっと見つめました。「クリスティーン、私はそうは言わなかったわ。私は『スピリチュアルなものは最後に失われる』と言ったのよ」。すると彼女は言いました。「でも私はそう思ったのよ。『スピリチュアルなものは最後まで失われない』と。」

その言葉を聞いて、私は自分の信仰を根本から考え直しました。私の信じる神は、認知症の人に対してどこにおられるのか?神は、人と話も出来なくなり、何もかも失ってしまったような人間をも包み込んでくださるほど大きい存在か?それとも、もっとも神を必要としている人びとのためにいてくれないようなものなのか?そして私は思いました。「いい時だけそこにいるような神は、神ではない」。そして私は、十字架にはりつけにされたイエスのことを考えました。「もし私たちが、認知症が進行した人たちのために神がおられることを信じないとしたら、イエスが私たちのためにしてくださったことを全否定することになるのではないか」。

私は、神に対する疑念と闘っていたのです。それは私にとって大きな成長の機会になりました。自分が心のうちにどういう神のイメージを抱いているのかを問われたわけですから。

(エリザベスへのインタビューより)

▼Page3 につづく