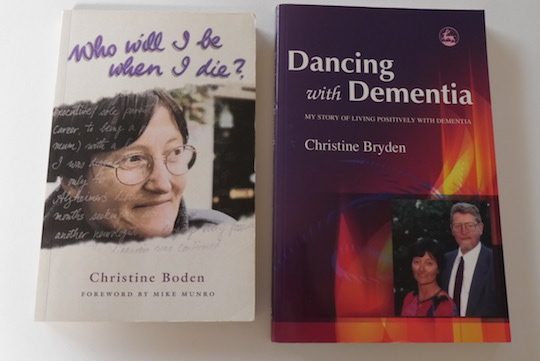

クリスティーンの1冊目の本と2冊目の本『認知症とダンスを 認知症とともに前向きに生きる』

クリスティーンの1冊目の本と2冊目の本『認知症とダンスを 認知症とともに前向きに生きる』(日本語版は『私は私になっていく 認知症とダンスを』)

そもそもこの旅はクリスティーンが一人で歩んだ旅ではない。クリスティーンが見出した星空は、ともに歩き続けてきたエリザベスやポールにも見えただろう。そして、夜、空に星があることを知った人が、昼日中でも星を探そうとするように、人間ひとり一人の表面的なラベルの奥にある本質を見ようとするだろう。だが、認知症ではないエリザベスやポールはどうしても表面的なラベルに目をとらえてしまう。どうすれば昼間に星を見ることが出来るだろうか?その方法としてエリザベスが見出したのが、「その人自身の文脈で、一番深いレベルで見る」という原則だった。

私たちはオーストラリアで取材しながら、いつも日本で目にした「認知症ケア」の現場について考えていた。クリスティーンを取材する第一の目的は認知症ケアを変えるためであるとすら思っていたのである。だが、取材を始めると、まず変わるべきは自分たち自身の「視線」のあり方なのだと気づかされた。「病気ではなく人を見よ」と。しかしそれは、言うはやすく行うのは難しい。その人が認知症だからこそ、ケアしたり撮影したりしているのであって、病気を全く無視するなら、その人に関わる理由もなくなってしまう。そんな時、「その人自身の文脈で一番深いレベルで見る」が実際的に威力を発揮する。この原則に従えば、エリザベスがクリスティーンの中の「人」を見つけ出したように、「認知症の人」の中の「人」が見えてくる。いつもうまくいくとは限らないが、そのように見ようと努力すると、必ず違いが生まれてくる。この原則こそ、「視線の病」に対する処方箋なのである。私はそう確信している。

「認知症ケア」について考える時、人は誰しも自分を抜きにして考えることは出来ない。何が「よいケア」で何が「悪いケア」であるかも、自分抜きには論じられない。例えば、自分の親が認知症になって入居する施設を探す時、出来るだけ会いに行かなくていいところがいいか、それとも、出来るだけ頻繁に会いに行けるところがいいか、それを決めるのは、自分と親とのそれまでの関係性であり、自分が人生で何を大切に考えるかという価値観である。「親が認知症であることを知られたくないから、家の近くは困る」と、わざわざ遠くの施設を選ぶ人もいる。また、自分が認知症になった時、クリスティーンのように人と濃密に関わって最後まで自分であり続けようとするのか。それとも、認知症になったことを周囲に知られないように隠して、関わりを避け、人知れず衰え死んでいくのか。そんなことをスタッフの間でずっと話し合っていた。

もし私たちがクリスティーンのように生きたいと考えた時、日本の介護保険制度や周囲の人々は、その意志を受け止めてくれるだろうか?受け止めてくれないだろう。そのような意志を持つ人がいると想定していないから。必要な支援を得るためには、クリスティーンのような人が日本でも次々に現れて声をあげることが必要だろう。「自分たちは世話されるだけの存在ではなく、自分らしく生きていきたい。もちろんベッドや車いすに縛りつけられたり、薬漬けにされたりするのはごめんだ」と。だが、それはあるとしてもずっと先のことだろう。私たちはそんなことも話し合った。(この予想は後でうれしく裏切られた。)

ところでオーストラリアでは、エリザベスが打ち出した「その人自身の文脈で一番深いレベルで見る」という原則が、現実の「認知症ケア」の世界に変化を生み出しつつあった。その端緒を開いたのはエリザベス・マッキンレー自身だった。2004年7月のインタビューで、牧師であり老年看護学の研究者でもある彼女は、私たちにこう語った。「クリスティーンに出来ることは他の認知症の人にも出来るのではないか、彼女に必要なことは他の人にも必要なのではないかと考え、新たな研究を始めました」、と。エリザベスは連邦政府から研究予算を得て、いくつかの研究を展開していた。彼女がクリスティーンとしたのと同様の「深い話し合い」を各地の高齢者施設で行い、録音内容をすべて書き起こして分析し、「認知症の人が生きる意味をどこに見出すのか」を探り、さらにそのような深いコミュニケーションを行うための方法を開発しようとしていた。

私たちはエリザベスに頼んで、研究に協力する施設に同行させてもらった。その中には、外界から何重もの障壁で隔てられた、高齢で、認知症が進行して車いすに座っている人の多いエリアもあった。心ここにあらずというように、うつろな目の人も多かった。もし私が、老後をそこで過ごしたいかと尋ねられたら、即座にお断りしたいような場所だったが、エリザベスはひとり一人の前で腰をかがめて視線を合わせ、手を握り、微笑みながら挨拶していく。それはごく自然な振舞いだったが、こうした施設でそんなことを実行している人と出会うのは、極めてまれである。私は、「どうしてひとり一人に挨拶するのですか?」と尋ねた。エリザベスは答えた。「だって、その人の家に入らせてもらったのですから」。「当然のことでしょ?」と言わんばかりに。だがそれは全く当たり前ではなかった。多くの場合、認知症のある入所者は「挨拶をしなくてもいい相手」と見なされ、モノを見るのに近い「視線」を向けられているのだ。エリザベスは、そうした人たちひとり一人に「人」を見ようとしていた。認知症の人を「人」として見て、「人」を甦らせる、そのようなケアに変えていこうとしているのだ。発想のスケールの大きさと志の高さとにうたれ、胸が熱くなった。

私は先ほど、クリスティーンに「スピリチュアル・ディレクターになってほしい」と頼まれた時、「光栄だと思った」というエリザベスの答えについて、「通り一遍の社交辞令みたいだと思った」と書いた。だが、今私は、この通り一遍の社交辞令のような感慨の中にこそ、エリザベスの視線の「新しさ」があるのだと思うのだ。そして、相手を「人」として見ていれば当然思うだろうことを思い、当然するべきことをする。もし「認知症ケア」が変わるとしたら、そこから始まるのだろうと。

その後エリザベスは、研究の成果をもとに2006年、「スピリチュアル回想法」という方法を開発。教科書を作って講習会を開くようになった。2010年には、日本の医療やケアの専門家がこの教科書を翻訳して出版。エリザベスを招いて、札幌、東京、大阪でセミナーを開いた。それからもう9年が経つが、私は今でも時折、取材先で、日本語版のテキスト『認知症のスピリチュアルケア こころのワークブック』(馬籠久美子訳 新興医学出版社 2010年) を座右の書にしているという人に出会う。エリザベスの「新しい視線」は今も新しさを失っていないようだ。それが喜ばしいことかどうか判断に迷うのだけれど。

エリザベスを招いての研修会 2010年 認知症介護研究・研修東京センター(撮影 松嶋薫)

エリザベスを招いての研修会 2010年 認知症介護研究・研修東京センター(撮影 松嶋薫)

(つづく。次は10月1日に掲載する予定です。)

【筆者プロフィール】

川村雄次(かわむら・ゆうじ)

NHKディレクター。主な番組:『16本目の“水俣” 記録映画監督 土本典昭』(1992年)など。認知症については、『クリスティーンとポール 私は私になっていく』(2004年)制作を機に約50本を制作。DVD『認知症ケア』全3巻(2013年、日本ジャーナリスト協会賞 映像部門大賞)は、NHK厚生文化事業団で無料貸出中。