|「ドキュメンタリー」から解き放たれて

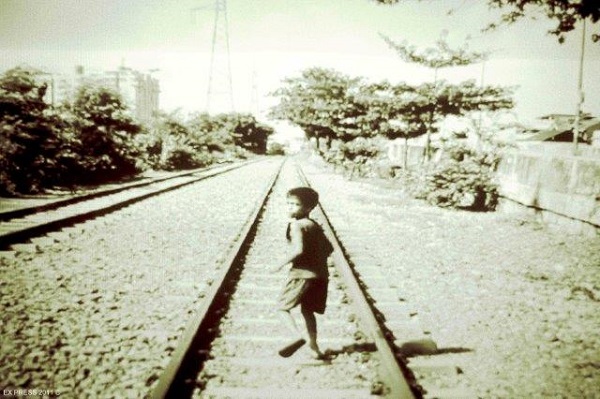

――作品のことをどんどん伺っていきましょう。わたしがとても気になっているのはフィリピンの『エクス・プレス』(ジェット・ライコ)です。

若井 これはマニラの映画学校の卒業制作ですね。卒業制作としてみんな短篇を作るんですけど、彼は話がどんどんふくらんでしまって、結局彼の作品だけが長篇になった。これは二年前の作品で、彼はその後どんどん作品を発表していて、いまは劇映画を作ったりしています。インディペンデントとしてこれからもずっと作りつづけていくと思います。

この作品は、ある鉄道警察の話を聞いたことから、自分のイマジネーションがどんどんふくらんでいって映画になったと聞きました。監督は実際に立ち往生する列車に乗り合わせているんですが、でもそれはきっかけでしかなくて、そこから自分で勝手に話を発展させていってというごちゃごちゃした映画です(笑)。きっと好きな人は好きでしょうが、「なんだこれは」という人もいると思います(笑)。実際に彼が聞いた話を役者が演じていたり、そこにいた人にいろいろやらせたりしている。エネルギーというか、イマジネーションがあふれてくるんでしょうね。センスがいいとは決していえないんですけれど(笑)。見るほうも、瞬間ごとに何か引っかかりをおぼえるんじゃないかなと思います。

――アジアのドキュメンタリーは、欧米に比べて歴史の浅い分、既存のナラティヴにしばられない自由がありますよね。フィクショナルな要素を作品に織り込んでいったりする野心的な作品が多く現われていると感じます。

若井 そういうことでいうと、太田信吾さんの『わたしたちに許された特別な時間の終わり』は気になります。

――これ、めちゃくちゃ気になっていました。これは岡田利規さん(チェルフィッチュ)の小説の映画化ですか?

若井 タイトルは岡田さんの小説から採られていますが、内容は監督がずっと撮影してきたものの延長で、小説の映画化とは違います。映画作家の土屋豊さんも出ていたり、共同プロデューサーでもあります。映画制作中に監督の友人でもあるミュージシャンが自殺してしまうところから映画をどう完成させるかというプロセスそのものを描いています。

ミュージシャンと一緒に製作していた映画のフッテージも出てくるのですが、彼がいまはもういないことを見ているわたしたちはすでに知っている。そこから監督自身が彼を演じたりしながら、「自殺をする才能があるか」というようなことを自分に問いながら、ある種演劇的に作られています。ミュージシャンも撮られるなかで自分を演じていたりもして、いろんなレイヤーのものを監督自身がどんどん広げていって収集がつかなくなっていく、それ自体が作品のもくろみなのかもしれませんが。フィクションとドキュメンタリーの境い目を問うてもまったくきりがない。

――もう一本の日本作品『標的の村』(三上智恵)もそうですが、植民地時代と政治的な激動を経験したアジア各国の作品はとりわけ「20世紀」の自国の歴史を問うという作業に多くの作家が取り組んでいるように思います。

若井 それは避けては通れないと思います。『戦争に抱かれて』も、ミンダナオとフィリピン政府との関係はやっぱり植民地時代にさかのぼる。そういうテーマをパーソナルな視点で描いています。『鉄の時代』(チョン・ジユン/韓国)もまさにそうですね。『怒れる沿線:三谷』(チャン・インカイ/中国)もそうです。登場する人たちも「日本の植民地時代よりはマシだ」といっていたり。『チークを辿る道』(ルーシー・デイヴィス/シンガポール)も、全篇アニメーションで一見おちゃめな感じに見えるんですけど、東南アジアの歴史を哲学的に表現しています。

ところで近年の応募作の傾向を見ていると、70-80分くらいの作品が多く、ちょっと不満なところです。もしかしたら作り手が先に「上映時間」という枠組みを考えちゃってるのかなと。大作でなくてもいいから、枠にとらわれずやってほしいなとは思います。

――さっきの話とつなげると、作家が作品作りだけではなく、プロデューサー的な感性をもちはじめたこととも関わっているのでしょうか。売り出してゆくためのパッケージングを同時に考えている。

若井 うーん、どうなんでしょう。やっぱり大作は大変なんじゃないですか(笑)。今回も『怒れる沿線』や『わたしたちに許された特別な時間の終わり』のように、すごい時間をかけて撮っている作品もありますが、次から次へとテーマや対象を変えて撮っていくというふうに変わってきたんでしょうね。作りながら食べていかないといけないということもある。

――最後に、いまアジアの作り手からヤマガタがどんなふうに見られているか聞かせてください。

若井 フィリピンに暮らしていて、おこがましいけれど、案外知られていないものだなと思いましたね。でも、たとえば2005年に『果ての島』を上映したラーヤ・マーティンはフィリピンではなんだか大御所になっているのですが、友人のジェット・ライコにヤマガタへの応募をすすめてくれたそうです。『愛しきトンド』のジュエル・マラナンなんかは、「映画祭に出す時間もお金もないんだ」といって、最近は映画祭に応募するのにもお金がかかるから、「ヤマガタへは無料だよ」というと応募してくれた(笑)。

――ヤマガタはいま必ずしもアジアン・ドキュメンタリーの登竜門ではない。

若井 いまは登竜門はアジアのいたるところにあると思います。プレミア上映は必須ではないですし。ヤマガタは2年に1回ということもあるので。けれど「呼んでくれるならとにかく日本に行きたい!」そういってくれる監督たちもいますね。(了)

―

山形国際ドキュメンタリー映画祭2013

期間:2013年10月10日(木)―17日(木)

会場:山形市中央公民館(アズ七日町)、山形市民会館、フォーラム山形、山形美術館ほか

主催:特定非営利法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 共催:山形市

公式サイト:http://www.yidff.jp/home.html

―

|関連記事

【Pickup】特集★山形国際ドキュメンタリー映画祭2013 「生きる意欲をくれた映画祭」藤岡朝子さん(ディレクター)インタビュー

【Pickup】特集★山形国際ドキュメンタリー映画祭2013 「開かれた“場”の可能性—ヤマガタ・ラフカットの狙い」 橋浦太一さんインタビュー

【Pickup】特集★山形国際ドキュメンタリー映画祭2013 「分かりやすいシステム=ストーリーに寄りかからないために――それぞれの『アラブの春』」加藤初代さんインタビュー

―

|プロフィール

若井真木子 Wakai Makiko

山形国際ドキュメンタリー映画祭東京事務局コーディネイター。1999年にビデオ塾のメンバーとして初めてヤマガタを訪れました。その年から、字幕やカタログの翻訳などでも関わり、2003年「アジア千波万波」部門のアシスタントに。2005年より同プログラムコーディネーターを濱治佳と2回務める。萩野さんと話していて思ったこと。生まれてから30年以上になりますが、改めて好奇心で生きてきたことを感じました。これからも好奇心全開で。

–

萩野亮(聞き手・構成) Ryo Hagino

本誌編集委員。批評。立教大学非常勤講師。編著に『ソーシャル・ドキュメンタリー 現代日本を記録する映像たち』(フィルムアート社)。ヤマガタへは大学時代の2005年より毎回通っている。今冬刊行予定の『アジア映画の最前線』(仮題/作品社)にアジアのドキュメンタリー映画について論考を寄せている。