若き日の川窪さん

次の通所日、川窪さんは約束通りクラリネットを掘り出して持ってきた。吹いてもらうと、見事な音がした。その時、武田さんは1歩大きく踏み込んだ。

「私が楽器を買ってきたら、教えてくれる?」と尋ねたのだ。

「いいよ」川窪さんは軽く答えた。

武田さんは直ちに古道具屋に行って中古のクラリネットを買い求め、川窪さんが先生になってクラリネットの練習を始めた。

その時、1つ扉が開いた。武田さんにクラリネットを教えることが、川窪さんがデイサービスに行く動機になったのだ。

武田さんは子どもの時から学校以外で楽器を演奏したことなど1度もなく、お世辞にも「うまい」とは言えない、おならに似た音を吹き鳴らしていた。(川窪さんは「この人は絶対に吹けるようにならないだろうと思ったが、責任を感じてしまったのだ」と後で言っていた。)するとやがて、2人の練習ぶりを見ていたもう1人の男性が、「自分もやりたい」と言いはじめ、古道具屋でクラリネットを買い求めて、練習に加わった。2つ目の扉が開いた。男性は音楽の経験がないばかりか、楽譜を読むことも出来なかったので、妻がドレミファソラシドをカタカナで手書きした独自の楽譜を作った。クラリネットを持ち帰って、家でも練習に励んだ。そして、3人の練習ぶりを見て、フルートの演奏経験があったみどりさんが加わった。さらにそれを見て、男性の妻もフルートを吹きたいと言いはじめ、男性はデイサービスの職員に相談して、妻の誕生日の秘密のプレゼントとして中古のフルートを買い求めた。妻は泣いて喜び、みどりさんに吹き方を教えてもらって練習し始めた。3つ目の扉、4つ目の扉が次々に開いたのだ。

こうして、3人のクラリネット奏者と2人のフルート奏者の計5人で、楽器の練習をするようになった。夕方、妻たちの仕事が終わってから家に帰るまでの「クラブ活動」になった。

「認知症になると新しいことをおぼえられない」というのが当時の常識だったが、練習すれば、時間はかかるものの、おぼえられた。男性は、カタカナの楽譜で家でも毎日妻と練習。1度おぼえても、翌日になると忘れる。それでも毎日練習すると、吹けるようになっていった。2か月かけて1つの曲をおぼえていった。「常識」がくつがえり、自信がついた。練習は楽しく、1曲また1曲と演奏できる曲が増えていった。すると、人に聴いてもらいたくなる。

デイサービス開設の翌年には、川窪さんたちは、北海道の認知症グループホームの職員たちの集まりで演奏を披露した。当時、認知症の人自身が楽器演奏する楽団というのは、ケア現場の想像を絶していたので、多くの人が驚いたし、「感動した」という人たちもいた。「音楽は、完全ではないほうが感動するのだ」と川窪さんは照れていたが、まんざらでもないようだった。初舞台に際して付けた名前は、「楽団FUKU」。FUKU(フク)は、グループホーム福寿荘の「福」と、幸福の「福」、さらに「楽器を吹く」の「吹く」にかけていた。 「演奏によって、幸福をつかみ取ろう」という願いをこめた名前だ。楽団長はもちろん川窪裕さんだった。

デイサービス終了後の「クラブ活動」

楽団FUKUは、武田さんが直面した「壁」に穴をあけたようだった。自宅とデイサービスという2つの建物の中で過ごす暮らしから、外の世界へと通じる穴。海図のない航海に、大きな見通しが開けそうだった。

では、「壁」とは何か?そもそもいつ誰が何のために築いたのか?

「壁」はもともと川窪さんたちを守るためのものだった。男性たちは2人とも、職場で失敗続きで怒られ、責められ、深く傷ついていた。「責められる」「出来ないことをしろと言われる」「バカにされる」、そういった心傷つくものから守り、安全と安心を保障するための壁だった。作ったのは、妻たちと武田さんである。だが、人は緊急事態には安全と安心を求めて避難所に逃げ込むが、命が助かると、それだけでは物足りなくなる。「守られている」のではなく、「閉じ込められている」と感じるようになるのだ。避難所が牢獄に見えてくる。そして、「こんなところにいるくらいなら、死んだほうがましだ」とすら思うようになってくる。そこから解放されるためには、「生きている」という実感や「生きがい」「生きる意味」を感じることが必要だった。

「仕事」は、認知症になってからの川窪さんたちにとって怖いもの、心傷つくものになったが、以前は、「生きている」という実感や充実感を持たせてくれる源でもあった。もちろんそういうことは多くの場合、失ってから気づくものである。当たり前のようにある時には重荷であり、愚痴ったり、そこから解放されたいと願ったりするものだ。

「仕事」に戻ることが出来ない2人に、どうすれば「行かされる場所」ではなく「行きたい場所」だと感じてもらうことが出来るのか?当初、武田さんはそれを外から見つけて与えようと試みた。将棋やオセロなど各種のゲーム、絵など。だが、そういったものは退屈しのぎにはなっても、「生きていてもいい」と思えるものにはならなかった。働いて、給料を得て、家族と暮らし、社会に参加しているという実感は戻ってこない。

そして探り当てたのが、「クラリネット」だった。それも最初は外から見つけたものだった。だが、「押し入れから探し出して持ってきて、吹いてくれる?」と尋ねたら、「いいよ」と反応があった。そこでさらに、「私が楽器を買ってきたら教えてくれる?」と尋ねたら、「いいよ」と返事があった。いわば、卵の殻の中に隠れているひなを外に出そうと、外からつつき続けたら、ひながコンコンと内側からつき返し、つき破ったかのようだった。川窪さんは、自らを取り囲んでいた壁に穴を開け、外に出てきた。そして、それに触発されて、もう1人の男性も自ら殻を破って出てきて、妻たちが続いた。

武田さんにしてみれば、自分が作った壁を自分で破ったのだ。「認知症ケア」の壁を打ち破ったのでもあった。それまでの「ケアする/ケアされる」という関係を、「教える/教えられる」という新しい関係に置き換えた。音楽に関しては川窪さんが先生で武田さんは生徒。川窪さんが上で武田さんは下。上下関係を逆転させたのである。川窪さんにしてみると、これまで武田さんや妻たちに握られていた主導権を取り返せるひと時が生まれた。自分のことを自分で決め、「生きている」と実感できるひと時が。上下関係をひっくり返すことで、対等でゆるやかなつながりが生まれた。もう1人の男性は川窪さんを「友だちであり、ライバル」と言い、武田さんはそういう対等な関係性を「クラブ活動」と呼び、楽しみとして継続させようとしていた。

それは、このデイサービスによって「認知症ケア」の新しい地平を切り拓こうとした武田純子さんの面目躍如たるものだったが、武田さんにはそれを客観的に位置づけ、世に問うていく余裕はなかった。確かに楽器演奏の時間は楽しかったが、毎日の暮らしの中で残りの時間は大体において生あくびと居眠りという状態が相変わらず続いていた。大の大人の2人の心にポッカリ生じた空しさを埋めるのは並大抵ではなく、まだまだやらなければならないことがあったのだ。

そんな中、2007年9月、さらにもう1つ大きな扉が開いた。クリスティーン・ブライデン夫妻が講演のため札幌に来ることになったのだ。私たちは、この訪問の様子をロケした。2006年に始まったNHKの「認知症キャンペーン」の一環で、クリスティーンが引き起こした新たな動きとして楽団FUKUの人々との交流を撮影する計画だった。私たちが初めて川窪さん夫妻ともう1組の夫婦に会ったのは、この時だった。

武田さんはクリスティーン夫妻をグループホームに招いた。彼女の言葉に導かれて自分たちが始めたことに触れてもらいたいし、また、彼女の反応を見ることを次の一手を考える手掛かりにしたいと考えたのだ。とりわけ武田さんが見てもらいたかったのが、川窪さんたちと始めた楽器演奏だった。

演奏に先立って武田さんは語った。クラリネットでは、高音になるほど使う指が多くなるので難しくなる。そこで、「シ」の音のない曲を探して練習している。そうして見つけた曲の1つが、『アメージング・グレース』だった。偶然にもそれはクリスティーンが大好きな曲だった。日本語にすると、『驚くべき恩寵』。キリスト教の神を深く信仰するクリスティーンにとって、特別な意味のある曲だった。「驚くべき恩寵 何とやさしい響き 惨めな私のようなものを救ってくださった…かつては盲目だったが 今は見えるようになった」という歌詞は、認知症と診断されてからの彼女の歩みとも重なっていた。

クリスティーンとポールは姿勢を正し、曲に聴き入った。先ほど書いたように、決してうまい演奏ではない。必死で楽器のキーを押さえ、音を合わせようとして、かろうじて合っている、という状態なのだが、あまりにも熱中して吹いているためなのか、その結果として心が1つになっているためなのか、胸にせまるものがあった。クリスティーンも感動した面持ちで、「美しい!」とひとこと言って拍手した。川窪さんはニコリと笑った。

音楽には不思議な力がある。演奏の前と後とで、川窪さんたちとクリスティーンとの距離がぐっと近くなった。「大きな扉」が開いた瞬間だった。後からふりかえると、この日を境に楽団FUKUの活動は新たな段階に入っていったのだ。

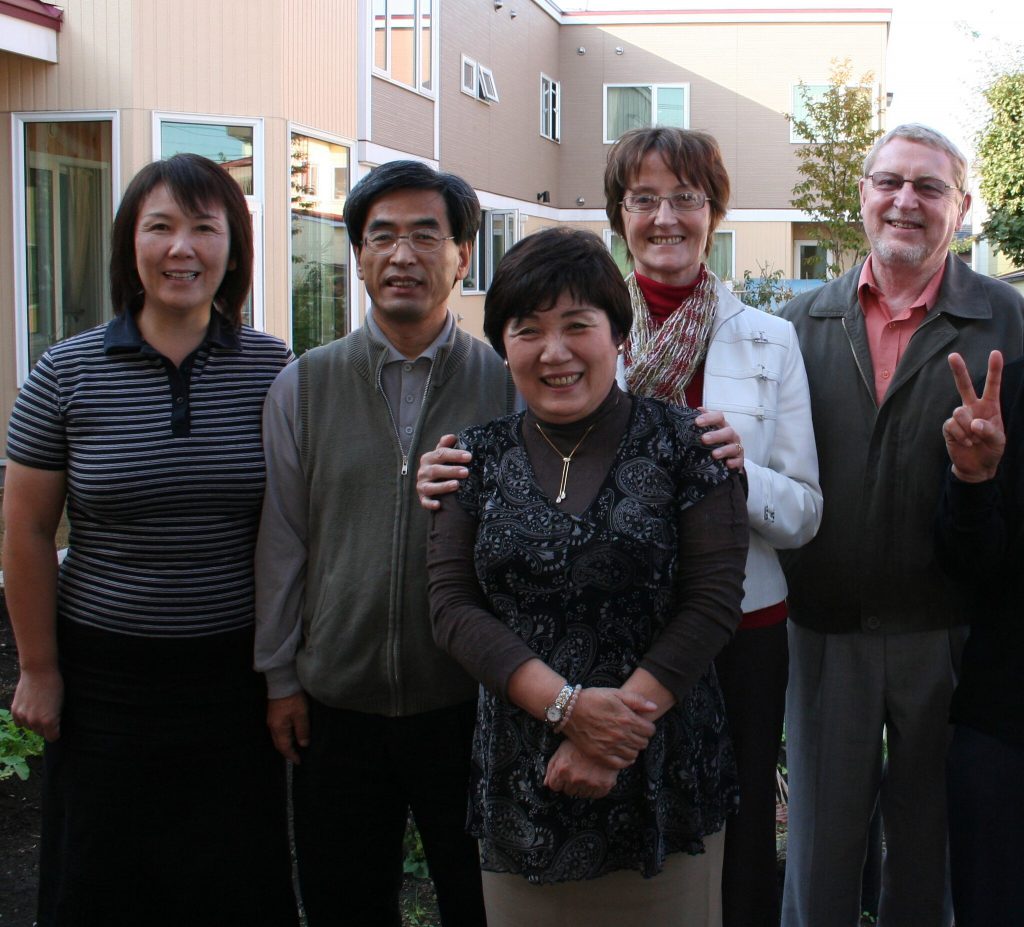

クリスティーン夫妻と川窪夫妻、武田さん

クリスティーンの講演には、全国から1800人以上の人たちが詰めかけた。川窪さんたちは、その前座として演奏し、拍手喝采された。以後、楽団FUKUは全国的に名を知られるようになり、活動の場を広げていった。

講演で1つ印象に残る出来事があった。クリスティーンが舞台に上がり、講演を始めるのに先立って、会場に向けて質問した時のことである。

「この中に、認知症の人のケアをしている人はいますか?」

多くの手があがった。クリスティーンは続けて尋ねた。

「認知症の診断を受けている人はいますか?」

すると、最前列に座っていた楽団FUKUの2人が高々と手をあげたのである。そして晴れ晴れと笑い、大きく手を振った。クリスティーンは、「ありがとう。グッドラック!」と声をかけた。2人の、突き抜けたような明るさは、私の考える「サラリーマンらしいサラリーマン」とは異質なものだった。

翌年8月、札幌の隣町にある女子大学のキャンパスで、私たちは楽団FUKUの人々の「演奏付きの講演」の1つをロケした。「障害福祉論」の授業の1コマ。川窪さんたちは、演奏するだけでなく自分たちの経験について話すことになっていた。

川窪さんたちは、階段教室に集まった学生たちの前で、教員の質問に答え、演奏し、さらに学生たちの質問に答えた。原稿はない。すべてアドリブだった。妻たちが口をそろえて言ったのは、「若い女性がいっぱいいるところに来て、夫たちがいつになく張り切っている」ということだった。私もそんな気がした。ただ、それまでの取材の印象で、川窪さんは聞かれたことに答えるだけで、あまり話さないだろうと予想していた。

現れたのは、「全く違う顔」だった。第一声の自己紹介から違っていた。少し長いがそのまま書き写す。

「川窪裕と申します。豊かな人間になれるように母親が名前をつけてくれました。その通りすくすく育ちました。皆さんの姿を見て、やっぱり若いって本当にすばらしいなと。私も55歳で認知症になったのかな。今は病院の薬とかも結構よくなってきて、だいぶ精神的にも落ち着いてこれるようになったんですけど、発症した時は何がなんだかさっぱり訳わからないんですよ。かみさんの顔も忘れるみたいな状態だったりして。大変でした。今はだいぶ…(落ちついた)。完治はしない病気なのかもしれないですね。病気と闘いながらというよりも、付き合いながら行くんだなと、そんなふうに思ってます。」

私は驚いた。川窪さんは、自分の病気について、とつとつとだがユーモアさえまじえ、自分の言葉で語ったのだ。学生から、認知症を発症したころについて尋ねられると、こう答えた。

「記憶がスパッと抜けるんですね。自分が何をしてたのかなとかというのが、そういう幾つかの記憶っていろんなことが積み重なっていきますけれどもね、それが積み重ならないんですよ。それで、そんなものがこの病気の一番不思議なところですけれどもね。(中略)自分では瞬間分からないんですよ。それで、そのあと気づくんですけれどもね。だけど、完全に抜け方としてはそういう抜け方ですね。これがアルツハイマーの病気の(特徴ですね)。治らないですね、根本的には。いろんな薬とか今、開発はされているんですけれども、基本的には治らなくて、しょうがない病気ということだなというふうに(思っています)。」

川窪さんは認知症について的確に理解し、表現していた。

「病気と闘いながらというよりも、付き合いながら行くんだな」…それは、おそらく川窪さんがもともと考えていたことではなく、どこかで読んだり聞いたりした言葉であったかもしれない。だが、認知症になって、暗闇の中を歩きながら見つけた「境地」であるように、私は感じた。その言葉を選んだのは川窪さんであり、サラリーマンとして30年生きてきたそれまでの人生にしっかりつながり、体になじむ「自分の言葉」になっていた。

川窪さんがいつの間にか、「池に石を投げる人」になっていた。言葉の1つ1つに、「生きていること」の実感がこもり、胸に届く。そんな言葉を語る人になっていた。この1年の間に川窪さんの中で「何か」が起きていたのだ。

(つづく)

【筆者プロフィール】

川村雄次(かわむら・ゆうじ)

NHKディレクター。主な番組:『16本目の“水俣” 記録映画監督 土本典昭』(1992年)など。認知症については、『クリスティーンとポール 私は私になっていく』(2004年)制作を機に約50本を制作。DVD『認知症ケア』全3巻(2013年、日本ジャーナリスト協会賞 映像部門大賞)は、NHK厚生文化事業団で無料貸出中。