沖縄を「ドキュメンタリーでみる」小特集。3回目は、まもなく本上映が開始される『戦場ぬ止み』の、三上智恵監督のインタビューだ。

沖縄を「ドキュメンタリーでみる」小特集。3回目は、まもなく本上映が開始される『戦場ぬ止み』の、三上智恵監督のインタビューだ。

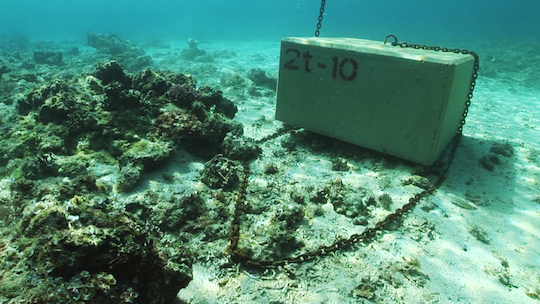

『戦場ぬ止み』は、基地建設に伴い、今埋め立てられつつある辺野古の海やキャンプ・シュワブのゲート前で展開される反対運動と、そこに関わる人々を追った「現地リポート」的なドキュメンタリーだが、三上監督は、登場人物それぞれの生活や人生に細やかに耳を傾け、時には反対運動を批判する住民や漁業補償金を受け取る人々にも話を聞いている。

三上監督の「沖縄」に対する深い理解と熟成された視線はどのように培われてきたのか。そして、この映画『戦場ぬ止み』を観て、私たちは今沖縄で起きているできごとと、どのような対峙の仕方があり得るのか。三上監督に話を聞いた。

(取材・構成=佐藤寛朗)

■前作『標的の村』のインタビューはこちら

【Interview】『標的の村』三上智恵監督インタビュー(取材・構成=若木康輔)

■小特集 ドキュメンタリーでみる沖縄

【Review】沖縄を描くドキュメンタリーの〈アクチュアリティー〉:『沖縄 うりずんの雨』+『戦場ぬ止み』 text松田潤

【Interview】 沖縄の「戦後70年」を描くのは必然だった 『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督インタビュー

監督と沖縄との関わり

——映画の話をする前に、まずは監督と沖縄との関わりをお聞きしたいのですが、学生の頃から沖縄にはよく通われていたんですか?

三上 学生時代に民俗学を専攻していて、フィールドワークをやる人間としてのイロハ、みたいなものを、宮古島で叩き込まれたんですよ。野口武徳さん(1933-86、著書に『沖縄池間島民族誌』など)という島に愛された人類学者につくことができ、自分から共同体の中に飛び込んでいくやり方や立ち位置にずっと憧れていたんですね。

オトーリって分かります?宮古島の、一気飲みが回ってくるっていう飲み方…

——僕も宮古島の隣にある伊良部島に行った時に巻き込まれました。下戸なので、飲んだフリして林の影で吐いたりしながら…

三上 いいじゃない!あれは巻き込まれてナンボだし。オトーリに誘われなかったらかわいそうな観光客ねって私は思いますよ。1回は潰れないとダメなんです。酩酊して寝ちゃうとか、吐いてつぶれるとかってなった時に、そこまで島の歓迎を受け入れてくれた思って、はじめてその人を信用する。つまりはイニシエーション(通過儀礼)があって、そこを超えないと、足を踏み入れられない世界があるんです。

——そういう意味では、今回の『戦場ぬ止み』は、沖縄に対するイニシエーションを監督が経て、沖縄と深いところでコミュニケーションしている感じがしました。ご自身では、どのように考えておられますか。

三上 時々沖縄の人に「ヤマトからきて、こんなに沖縄の問題を取り上げてきてくれてありがとう」と言われたりするんですが、私は小さい頃から「沖縄のことは自分の問題だ」ってずっと思っていたんですよ。小学校6年生の時はじめて沖縄を訪れて、沖縄戦のことを知って、島中に溢れている沖縄戦の被害を受けた人の声を伝えないといけないなって、その時思ってしまったんです。できる、と思ってね。

同時に、沖縄にまみれてさまざまな魅力を発信したい、ここは面白くて、素敵な場所なんだよ、となぜか内側から発するスタンスが常にありました。戦争被害も、人間が持っている魅力も、溢れんばかりの自然も、全部自分のど真ん中にあるんです。

1995年に琉球朝日放送が開局して移籍した時は、天国だと思いました(笑)。毎日好きな沖縄で、好きなリポートの仕事ができると思うとね。以来20年近く、中から見ているとは言い切れないけれど、外から見ている気もしませんね。生活者の視点ではありますね。

——沖縄には、沖縄戦や基地などの複雑な現実もあります。本土から来て、それを伝えるお仕事をしながら「埋まらない本土との溝」みたいなものは感じませんでした?

三上 溝って、どんな溝ですか?

——僕は「ヤマトとしてどう向き合うか」という意識が引っかかっていて、沖縄に行くたびに「珊瑚礁の海」や「おいしい食べ物」だけを享受して帰ってきていいのか、とずっと思ってきたんです。沖縄に対して「ヤマトどういう視線を持つべきか?」みたいなテーマが、今回の映画に含まれているような気がしたのですが。

三上 それはね、多分「ウチナンチュ」と「ヤマトンチュ」というグループがある前提で話をされていると思うんですよ。ウチナンチュというのは沖縄本島を中心として想定された境界はあいまいなグループで、そもそもの規定が難しい。宮古・八重山はどうするのかとか、奄美はどうするのか、という位相もあるし、宮古・八重山の人たちは、自分たちを沖縄県民とは思っていても「ウチナンチュ」という言葉にはなじみもありませんしね。民俗学的にもヤマトをひとくくりにするのも暴論だし、南西諸島の多様な習俗の位相を見ていくときに、ウチナーという言葉でくくれる一つの固有のグループがあるとする見方はとっていません。

「ナイチャー」とか「ヤマトンチュ」という言葉は、沖縄では「自分たちではない他者」を表現する言葉で、あまりいい意味で使われなかった。ウチナンチュじゃない人たち、というグループを想定されて、その中に押し込められて嬉しい人はいないと思うし、その与えられた枠の中で生きる必要は全くないと私は思っているからあまり気にしません。

沖縄戦や、敗戦後に国から切り離されてアメリカの植民地同然になってしまった沖縄と本土の政府の間には、不幸な関係がいまだに続いています。そこには沖縄に対する差別意識もあったでしょうし、何よりも国として道義的に許されない歴史を重ねたと思います。

大江健三郎さんや筑紫哲也さんの世代の方々が持っている「沖縄の人たちに申し訳ない」感覚や、贖罪意識が強い人も上の世代に当然多い。でも私たちの下の世代が持っている沖縄観はかなり違ってきています。SPEEDとか安室奈美恵さん、沖縄ブーム以降の、差別や戦争や基地というマイナスイメージを持たない世代が大多数になっている。他者が持つ沖縄のイメージとともに、県民が自分の県に持つイメージも変わってきているというのが20年沖縄で暮らした私の実感です。

負の歴史にはきちんと向き合わなければいけない。それは二度と繰り返さないために必要なのであって、贖罪意識や罪悪感や被害者意識を継承するのが目的ではなく、国家の暴走を監視し、分断されない知恵を身に着け、より良い社会を築くために不可欠なことだと思います。

『戦場ぬ止み』より ©2015『戦場ぬ止み』製作委員会

▼page2 フリーになって、映画を作る につづく