映画『わたしたちに許された時間の終わり』より

自分のみっともない姿を出すべきなんじゃないか

――蔵人さんの、作りこんだなかで本人を演じながら素が出てくる独特のあわい。こういう方法論や、フィクションとドキュメンタリーを行き来する構成の発想には、太田さん自身が俳優でもあることが大きいと思います。大学時代から自主映画を制作していたそうですが、演技はいつから?

太田 大学を卒業してからです。ちょうど大学を卒業する時期に、演劇ユニット「チェルフィッチュ」のオーディションがあって、まあ、そこでやることになって。

――最初から俳優として受けたわけですか。演出や制作をやろう、ではなく。

太田 その時は役者の方に興味があったというか……。卒業制作が引きこもりを題材にしたドキュメンタリーだったんですけど(『卒業』09)。カメラを持ちながらも、演じることで被写体との人間関係が変ったり、本音が引き出せたりすることがあったので、演技をもっと探究したいという気分になっていました。それで、いろいろな劇団を見に行って、面白いと思った舞台が「チェルフィッチュ」だったんです。

あまり、どっちかというのはその……、あまり区切らずにやりたいなと思っています。

――確かにドキュメンタリーと演技には水面下で通じるところがあります。カメラにはけしかけて、人から演技性を引き出すところがある。テレビの仕事をしていても、カンのいい一般の人は(あ、今こんなリアクションを求められているな)と察しているのが分かりますからね。それに乗って、ふだんしないことも出来てしまう。

太田 うん……。

――いや、僕が語っても仕方ないんですが……。

この話題になったので、一足飛びに終盤のクライマックス、マンションの屋上から路上の喧嘩に至る一連についてお聞きします。

初見の時、路上の混乱もハプニングではなく作っていると伺ってずいぶん驚いたのですが、2回目に見た時、ああナルホドと、まだうまく説明できませんけど腑に落ちるところがあった。

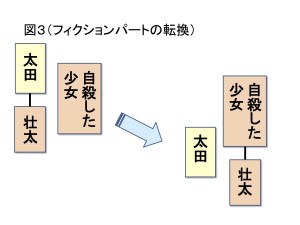

ここでも、3人の関係の変化というものが続いていると思ったんです。仮面を被って登場していた死後の壮太は、自殺した少女に「彼には自殺の才能なんて無かった」「私達にあなたは触れることはできない」と言われる。私達=壮太と少女。この2人がペアになった瞬間に、死後の壮太は太田のペルソナであったことが暴かれ、「太田―壮太・少女」(※図3)、2対1の関係になる。

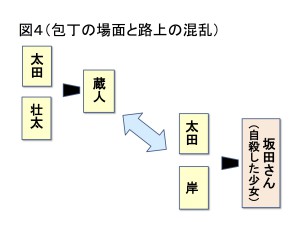

路上では、まるで感情が昂ぶった時の壮太が乗り移ったかのように太田が暴君的に振る舞おうとしますが、フィクション・パート撮影担当の岸健太朗さんが画面の中に飛び込んで、「お前が巻き込んでいることだろ!」と太田を殴る。「お前が撮れ」と急にカメラを渡されたのが、さっきまで自殺した少女を演じ、発作的に屋上から飛び降りようとしていた坂田さん。この「太田・岸さん―坂田さん」(※図4)の構図には、蔵人がカメラを回し、壮太が大田に包丁を突き立てた場面と重なり合うものがあります。

太田 ……3人という人数については、今言われて、ああそうか、と思ったんですけど。

あの場面で考えていたのは、撮ることに対しての自覚というか、撮っていいのかの葛藤というか。

――はい。

太田 人の死を題材に映画を作るのが、やっぱりいけないことだったんじゃないかとか。

撮ることで壮太が……その……もしかしたら、自分が死ぬことで映画がドラマティックになると、彼が考えた可能性だってあるんじゃないかと。今でも思う時があるんですけど。

それでも再開して映画を撮っていったことで、魅力的な時間が生まれたのと同時に、罪悪感に近い感情がありました。それを表現するのにどうしたらいいか、と考えて、自分のみっともない姿を出すべきなんじゃないかと。

包丁を突きつけられる場面と、路上での場面のリンクは、確かに編集の段階から考えていたことです。

映画『わたしたちに許された時間の終わり』より

――一方で、太田さんは、時系列の作り方にはしたくないと強くこだわっていたそうですね。そういう構成では、壮太さんの死を消費することになってしまうと。

でもね、そういう作り方が完全にダメ、ではないと思うんですよ。太田信吾はあくまで裏方、黒子に徹する。増田壮太の在りし日の姿のみを見てくれ、壮太の歌に直接触れてみてくれ。そんな音楽ドキュメンタリー、メモリアルなアンソロジーを作るのも充分ひとつの選択肢です。

太田 うん……。

――出来上がったこの映画の主軸は、増田壮太の死をどうやって消化し、喪失感を相対化させていくかにもがく太田信吾という男の物語ですから。

そこにはどうしたって、あなたの、作り手としてのエゴはあったと思うんです。

太田 はい。

――そして、それゆえに苦しんだ。それでも、そっちの方を選んだ理由について、もう少し教えてもらえますか。

太田 彼の、壮太の亡くなった理由が自殺だったことが、一番大きいです。その時点で、彼だけの人生と完結させるわけにはいかなくなって。

それから自殺という問題をよく考えていくと、親族のなかに自殺者がいるとそれを恥とする感覚が日本の社会には根強くあり、人には言えない。そういう人ほど連鎖的に……という事例が少なくないことなどを知りました。

自殺とは何なのかを考えつつ、それを抑止できる……抑止まではいかないかもしれませんけど、議論はできる場を、映画を通して作っていきたいと次第に思うようになったんです。

壮太の御両親が映画に出てくれて、あれだけ思いを語ってくれたら、あの姿に共感して出来ることをやろうと考える人が、もしかしたらいるかもしれない。

だから、時系列よりも、いろんな時間と時間が対話していく構成にした方がもっと、テーマについて見る人に突き付けられる、考えてもらえるのではないかと。

映画の中では見せてはいませんが、壮太の御両親は今、NPOを立ち上げて、若者や高齢者も含めた居場所づくりの活動を始めています。そういったことも僕の中ではつながっている。公開が始まったら、僕もトークなどでお客さんに話していきたいです。

ミュージシャン・増田壮太のみをフィーチャーする作りになると、なかなかそういう面は出しにくくなってしまう。もっといろいろな側面に光を当てたいと思ったんです。