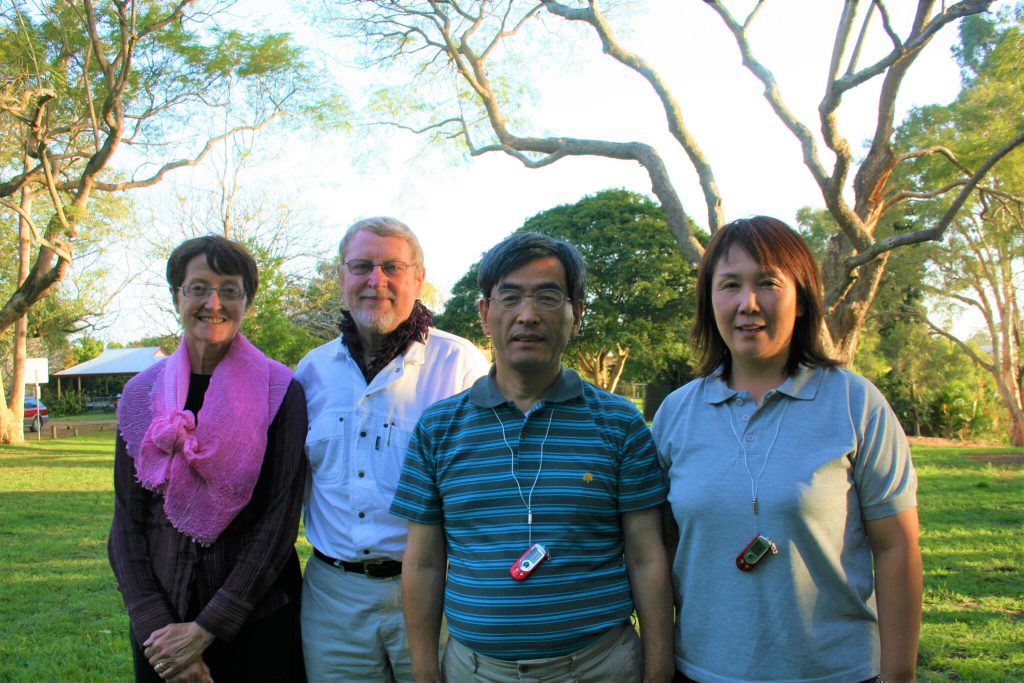

クリスティーン、ポールと川窪夫妻

翌日、川窪さんたちは、市内のホテルでアルツハイマー病協会クイーンズランド支部が開催する若年認知症についてのシンポジウムに参加。午後のお茶の時間、ホテルの中庭で楽団FUKUとして演奏を披露した。演奏したのは、札幌でクリスティーンと出会ったときに聴いてもらった「アメージンググレース」など4曲だった。認知症の本人たちが作る楽団というのは、オーストラリアでも例がなく、驚きを持って迎えられた。感動して涙を流す人もいた。特に印象的だったのは、空は晴れわたっていたのに、演奏が終わると同時ににわか雨が降りだしたことだ。みんな屋根の下に駆け込み、ギューギュー押し合いながら、何人もの人たちが川窪さんたちに握手を求め、ねぎらった。40代で認知症と診断された女性弁護士も、感激して話しかけてくれた。雨のおかげでいっそう気持ちが近づいた感じだった。「世界で一番乾燥した大陸」と言われるオーストラリアの先住民族は、古くから突然の雨は吉兆であると言い伝えてきたという。音楽は国境を越えて心を結ぶ、とはよく言われることだが、川窪さんの「生きる意味」が、さらに多くの人たちの「生きる意味」と響き合っているようだった。

若年認知症シンポジウムでの演奏

ところで、日本を発つまで、この旅に対して川窪さんたち以上に熱心だった妻たちはどうだったか?川窪さんは「私は誰になっていくのか?」という問いに対して手ごたえのある答えを得たが、彼女たちはどんな答えを得られたのだろうか?

川辺の語らいでクリスティーンは、「私のことを神様扱いするのはやめてほしい」と語り、さらに加えて、「今は楽しみなことがほとんどないばかりか、あるとかえっていやな気持ちを味わうので、ないほうがいい」とまで言っていた。みどりさんたちは、「それでは自分たちの夫と何ら変わるところがないではないか」と、失望したことだろう。妻たちがクリスティーンを通して求めていた「希望」とは、いわば「トンネルの出口」だった。光の見えないトンネルを脱して、光のある「もとの世界」に戻るための出口を求めていたのだ。だが、「そんなものはない」と言われているかのようだった。

「出口のないトンネル」をどうやって歩いていくのか。そもそも自分たちはこのトンネルを歩きつづけなければいけないのか…。それは、川窪さんたち「本人」の問題ではなく、みどりさんたち「家族」の問題だった。言い換えれば、認知症についての問題ではなく、人としての生き方の問題だったのである。妻たちの関心の向かう先は、認知症の当事者であるクリスティーンから配偶者のポールへと明確に切り替わっていく。ポールはどうしてあのようにニコニコしていられるのか?

みどりさんたちは、帰国前に改めてポールにホテルに来てもらい、個別に話をする時間を作ってもらった。

みどりさんの話は長かったが、要約すると、以下のような問いだった。

「クリスティーンが『生きる意味』を探すための旅路を歩むのは当然だけど、ポールさんの『生きる意味』を探してもいいんですよね? 『いいんですよね?』っていう言い方も変ですけど…、探してますか?」

ポールは答えた。

「10年前にクリスティーンに会う前と今とで、私の『生きる意味』は全く違っています。『生きる意味』を感じなくなったら、死んでいるのと同じです。誰にでも必要なものだと思いますよ。自分が誰なのかは自分で見つけなければなりません。誰も教えられませんから。」

この問答を読んで、おそらく多くの方は「あまりにも当たり前で、問うまでもないことだ」と思うのではないだろうか。実は私はそう思ったのだ。どうしてこんな当たり前のことを言いにくそうに訊くんだろうと、理解に苦しむほどに。その一方で、逆の意味の「当たり前」を感じて、反発する人たちが相当数いるだろうとも考えた。つまり、介護というのは甘いものではなく、意味があろうがなかろうがやらなければならない「つとめ」であるというのが「日本の伝統」だ、という考え方だ。

みどりさんたちはもともとどちらかと言うと「古風」で、後者に近い考え方をする人たちだった。夫との関係について、「つとめ」と「愛情」とのからみあった問題として考えていた。武田さんもそのような価値観を共有していた。そういう人たちの間では、「認知症の人の介護」は、実際的な問題であると同時に、道徳的な問題でもあった。当時、親や配偶者を施設に入れることや、他人の手を借りることは、今よりずっと後ろめたいこととされていた。そこから逃れようとすることは、「不道徳」として非難される可能性があったのだ。だから、介護には、「やりたくなくてもやらないといけない」という悲壮さや暗さ、重さがつきまとっていた。逆に、「施設に入れずに自宅で介護する」ということが「美徳」として賞賛された。つまり、自分の「生きる意味」を「追求する」のは自己中心的であるとされ、否定的に受け取られる危険があるのに対し、「あきらめる」という自己犠牲を払えば、道徳的に高く評価されることが約束されている。この二者択一で、みどりさんたちが「あきらめる」ほうに傾いていることは明らかだった。

これに対して、クリスティーンとポールは全く違う、新しい考え方を私たちの前に示した。「認知症とともに生きる人」と「その人とともに生きる人」という関係性である。ケアパートナーとは、介護するだけの人ではなく、ともに人生の旅路を歩む人である。クリスティーンが認知症とともに生きる自分の「生きる意味」を求めるように、その人とともに生きるポールもまた、自分の「生きる意味」を求め続けるのだ。2つの「生きる意味」の一方が他方を押しつぶすのではなく、お互いに響き合い、生かし合う新しい関係。それを2人は「ケアパートナー」、「ケアパートナーシップ」と呼び、目指したのである。