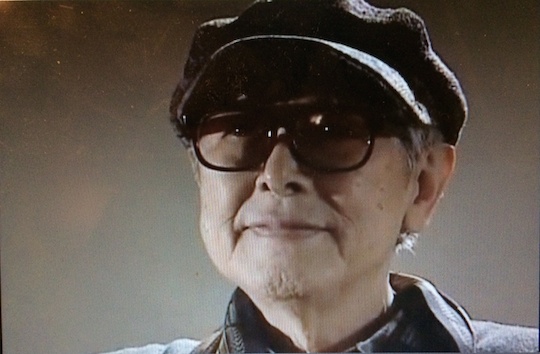

深作欣二監督

“狂気を演じる”ということ

原 深作監督ね、奥崎謙三がですね、普段は、何もしてないときはとても穏やかなんですよ、奥崎さん。で、何かをしようっていうふうにテーマが決まりますね。すると、だんだん自分を駆り立てていくんですよね。で、どんどん凄惨になってきますね。だから、かなり意識的に自分を、狂気を呼び込もうとしてるんだろう、っていう、そういう操作をですね、積み重ねていきますね。それは、かなり狂気を演じてるっていうか、つまり狂気を呼びこむために懸命にっていうか、つまり狂気を演じてる。

で、その延長で、ある瞬間、本物の狂気を奥崎さんは獲得するっていうふうに見えるんですね。僕はそんな思いがありまして、いったい狂気って、狂気っていうのは自分が意識してできるもんじゃないだろうと。しかし狂気を、私は実は狂気にあこがれてるとこがありまして、なかなか自分の狂気って何だろう、あるいは、もっと自分は狂いたいっていうふうに、最初に言ってしまえば、そういう欲求あるんですが、僕もとても憶病で、なかなかそこへ行けないもんですから、いろんな人の話を聞いたり、奥崎さんって何なんだろうっていうふうにいつも考えてるもんですから、それでこういうことをいろいろ聞くんですけれど。

深作 狂気と限定しちゃうと、なかなかくくりきれない問題が残ってくると思いますが、表現としては、喜怒哀楽というようなことも2日ぐらい前に言った覚えがありますけれども、とにかく何かに憑かれた人間、憑かれてその感情を自分の中に呼び込んで、他人との交わりの中で叩きつけると。奥崎さんの場合には、怒りだったでしょうか。それから武田くんの場合にはとにかく体ごと何かにぶつかっていって自己表現をしたい。それが例えば自力出産というようなことだったんでしょうか。それで、その合間合間に見せていく、奥崎さんの場合の自分を駆り立てていく、一つのありよう。例えば、自分で衣装合わせ、衣装替えから始まって(笑)、それをやっていく。それで自分を鎧って仕事の現場に乗り込んでいくわけですよね。

それから宣言したとおり、武田くんの場合には自力出産ということにこだわりながら悪戦苦闘を展開していった。同じようなことが小林さんにもあったと思いますけれども、それぞれにみんな自分の役割に対して、憑かれた振る舞いを展開していく。これはやっぱり俳優さんであるということを超えて、そういう人間のドラマというのはやっぱり感動させますよね。われわれを打つものが否応なく出てくる、そこに。日常の中に首まで浸かってるわれわれを打つ。

だから僕は、あるバイオレンスに基づくヤクザ映画というのを何本も撮り続けられたんだと思うし、それじゃあその後どうなってくかというと、やっぱり今度は、自分を駆り立てるものは別なかたち、例えばフィクションならフィクションということをもっと追い詰めていって、この面白いイメージがそこに展開できないかというようなことが、例えば四谷怪談なら四谷怪談ということであったわけですが、やっぱり憑かれた人々を見る、ものに憑かれた人々を。それで、やっぱり荻野目くん自身もこの何十%か、先ほどおっしゃったけれど、別な優しさとかそういうものにあこがれながら、やっぱり憑かれた人が好きなんですよね、あんたは。それで、やっぱりあんた自身が気がつかないかもしらんけど、あんたどっか、普通の人と変ってるとこありますからね(笑)。否応なくありますから(笑)。

原 気がついてますよね? 自分で。

深作 気がついてるのかな?(笑)。

原 どうですか?

荻野目 気がついてはいると思うし、意識も多分、それは意識してそうなりたいと思ってた時期はありましたから。

原 ああ、やっぱし(笑)。

荻野目 (笑)。

深作 だからそういうところが、原さん自身がカメラ持ちながら、かなり憑かれている。それは『さようならCP』なんてのは、そんな憑かれたお化けでないと撮れないだろう。また、それにつき合って、小林さん、あなた、しまいには嫌だと言い出した障害者をとっ捕まえて「ここで映画を降りるぐらいだったら、最後にストリップでも何でもやって降りろと」言ったんですって?

原 ええ。

深作 これもかなり憑かれてますよね?

原 はい。そのことで言うと、私よりこの人のほうが狂ってます。それは本当にそう思ってるんです。やっぱり女のほうの狂い方のほうが本物のような気がしますね。本当にタフだと思いますね。そういうことでいえば。それでだんだん時間が押してきましたんですが、深作監督に、この「四谷怪談」を見て気になるところがあるんで、ざっくばらんにお聞きします。今までの監督の五十数本ですか、一貫して、首が飛んでも動いてみせるわっていうせりふは、今回…。

深作 ええ。脚本の段階ではあったんですが、映画の段階では、

原 すいませんね。「首は飛んでも動いてみせるわ」っていうせりふがあるないの問題じゃなくて、言ってみればあの世に行ってまでも、例えば喜怒哀楽の怒りの部分ですね、怒りの部分を貫徹させる。つまりこの世で解決できないのであれば、あの世までも貫徹させるという、すさまじいばかりのエネルギーがあった。そういう映画を一貫して作ってらっしゃったっていうふうな思いがあるんです。今回の「四谷怪談」は、ちょっと違うって感じを受けるんですね。それは、マーラーの交響曲「葬送行進曲」が流れます。そうすると、あれを見ながら、えっ?と思うわけですね。

黒澤さんの「乱」って映画がありました。やっぱり、同じ曲が使われてます。具体的にそういうことも影響したんでしょうけれども、黒澤さんなら、まああの年齢で、もういいやって納得できる。こっちも黒澤さんっていう人をそういうふうに見てる。僕も黒澤映画って大好きなんですけども。しかし、深作さんも、言ってみれば黒澤さんの領域に入っちゃったんか?っていうふうな思いをしたんです。今までの深作映画っていうのは、昨日でしたか。喜怒哀楽のうちの、怒と哀とおっしゃった。しかし、怒がやっぱりメインの基調になってると。怒自体が、とても悲しみを含んでいるというふうな映画だった。

ところが「四谷怪談」は怒よりも哀のほうの映画なのかな。どうしてそうなっちゃったんだ? もっと、深作映画っていうのは最後の最後までのた打ち回って欲しいのに、お岩さんも、それからお梅さんも、それから石橋蓮司さんも渡辺さんも、あの穏やかな表情はいったいどうしたんだ? という疑問を私は持ってしまったんです。これはいかがですか?

深作 そういうご意見も出てくるだろうという気がどっかしながら撮ってました。それで、なぜそうなのか? つまり今まで言われたことは「あなたの映画は必ず人が死ぬ」と。どんな映画でも人が死ぬ、ということばかり言われていたわけで、何なんだろう、それはと、いうようなことを自分で自分に反問したこともあるんですが、やっぱり遠からず俺は死ぬんだ、遠からず俺は死ぬんだという状況に絶えず追い込まれながらある時間を過ごしていたというのはおとといの晩、申し上げたような中学3年のときにそうだったんですよね。

それでそのあと、これはあんまり自分にばかり引きつけていうとあれなんですが、ちょっと病気をしたことがありまして、その病気がある場合には割と簡単に死につながる、容易に死につながるようなことだったんですよね。それで医者に忠告を受けて、それで、そのときにある選択を自分の中でしなきゃならなかったのは、医者の言うとおりにすれば、生きてはいられるかもしらんけど、あんまり今の今まで私がやってきた仕事に関わりのあるような展開はできなくなるだろう。それだったら、あんまり長生きしても意味ないなというようなことを考えたことがあって、それで、そうでない治療っていうのはないのか。

つまり今までの私を保存しながら、具体的には癌ということなんですがね。その癌細胞のほうだけを退治することがあったっていいだろう。しようがないから、こっちの薬で試してみて、様子を見てみましょうかというようなことが、何年か前のことだったんですよ。そのときに、参った参ったとあんまりなぜか思えないんですよね。ああ、きたな、とうとうと。それだったらそれが確実に決まってれば、俺は楽だわい。つまり、米軍が上陸してきますわね(笑)。そんで、ほんじゃ、みんな死ぬんだなと。これは、割と恐怖というよりも気が楽だったんですよね。気が楽なもんだったんです。子どもだからかなと思ってたんですがね。ところがそういう状況になって、例えば癌なら癌、死期が決まってますわね。今、すり抜けちゃったんですけど、残念ながら。その危機は遠いところへいっちゃったんですけどね。

原 ああ、そうですか(笑)。

深作 ただ、これは何にもしなきゃ、何年先に死は訪れるのか? まあ3年。それで今とっくにその医者と会ったときの3年は過ぎちゃってんですけどね。それでこんなご託をしゃべっているんだから気楽なもんなんですけれども、「忠臣蔵」を撮る前に、ああそれならそれでいいなと。しかし、世の中の人はなんで死を恐れんのかな? というようなことを考えたことがありまして本当に強がりでも何でもなくて、あんまり怖いもんだという認識が持てなかったのがやっぱりかなり、僕自身がいつ死ぬかわからんということと、周りに死体ゴロゴロということのを経験しながら、どっか非常に、もう病気になってるというかな、中学3年のがきのくせに、なってるのがまだ引きずってるということなのかなと。

それで、死を忌まわしく思わなかったり恐れもしなければ、死者に対して、あとは限りなく優しくしてやろうと。そっから逃れる必要もないし、のたうって死と戦うったって戦えない死もあるわけだからしょうがない。だからそうなってきますと、すごく優しい気分になれちゃったんですよ。あの映画、あの脚本書いている終わりの頃から。そういうことからね。それで、これも初めて言うことだから、あんまりそれ言われると、あいつは癌持ちだから、今後、責任のある仕事、任せられないなとか何とかいう…。

原 (笑)なるほど。

深作 容易にそれになるんで、これもこんなこと話すのかなわんなあという感じもあるんですけれども、まあ元気なところを見せりゃいいわけだから、特別公開をいたしますけれども。とにかく死期は遠のいてしまったからいいんですが、なぜかという質問にお答えすれば正直に言えばそういうことなんです。だから自分の仕事に関わることだし、あなたとフィクション家、ドキュメンタリー家という大変、私にとっては重要な問題を話すところだから、あんまり変なこと隠して話がとおらなくなってんじゃ困るんで、あえて申し上げちゃいましたけれども、まあそういうことなんで、非常に優しくなったということはあるかもしれません。死に対してね。

それは死に対してなんですよね。ドラマに対してじゃなくて。それでそれはなぜかというと、やっぱりそういうところに遡っていって、関わってきている問題なんだろう。そして、何となく自分の映画の中にも、絶えず死人を放りこまないと気が済まないというのは、やっぱりそういう一つの関心の表れであり、死、そのものに何か馴染みたい。それでまた、この、いずれ死ぬもんだと思うと、人間ってのも気楽なものなんだというところもありまして、いやいや土壇場はわかりませんよ、まだ。まだまだのたうったり、何かするんだと思いますけども。いずれにしろ、苦痛は嫌ですけどね。もう肉体的に苦痛を加えられるのは一番かなわんけれども、それがなければ、この世の中から消えてなくなることにはあんまり苦痛は感じないという。だからそれが、いつの間にか忠臣蔵にそういう反映が出てきたと。それはちょっと黒澤さんとは違うんじゃないかと、僕の中では思えるので、あえて申し上げました。

原 はい、わかりました。

深作 すいませんがこの話は、とりあえず、偶然お会いした関係ということで、あれなんで、とりあえずチャックということにしておいてくださいね。

▼Page9 へ続く